Als im November 1952 der erste Staatspräsident Israels, Chaim Weizmann, starb, fragte Ministerpräsident David Ben Gurion durch seinen Botschafter den 73-jährigen Albert Einstein in den USA an, ob er der nächste Staatspräsident Israels werden wolle. Einstein, bereits vorab informiert, lehnte höflich, aber klar in der Sache ab. Trotz massiven Drucks von vielen Seiten, Ben Gurion unbedingt zuzusagen. »Ich bin«, schrieb Einstein, »tief bewegt über das Anerbieten unseres Staates Israel, freilich auch traurig und beschämt darüber, dass es mir unmöglich ist, dies Anerbieten anzunehmen.« Aufschlussreich ist die Formulierung »unseres Staates«.

Die Zugehörigkeit zu Israel war ihm wichtig, Ausdruck eines langen inneren Ringens um sein Verhältnis zur jüdischen Moderne. Zugleich widerstrebte es dem Jahrhundertgenie, auf die Rolle eines Parteigängers festgelegt zu werden. Einstein hatte sich schon in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts zum Zionismus bekannt, unterstützte die Idee einer jüdischen Heimstätte und vermachte später seinen Nachlass der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zu seinem 50. Geburtstag pflanzte man 1929 in Palästina voller Bewunderung einen »Einstein-Wald«.

PAZIFISMUS Der Zionismus Einsteins ist jedoch nicht ohne seinen Pazifismus zu verstehen. Seine Sehnsucht nach einer sich transnational entwickelnden Zukunft zieht sich durch viele seiner Schriften. Immer wieder war er skeptisch, wie der Briefwechsel mit Kurt Blumenfeld, einst Generalsekretär des Zionistischen Weltverbandes zwischen 1911 und 1914, belegt, wie ein jüdischer Staat aussehen sollte.

Einstein war überzeugt, dass jede Form von Nationalismus von Übel sei. Er sagte daher über sich: »Ich bin ein Zionist, aber kein nationaler Jude.« Oft hatte man dem Wissenschaftler vorgeworfen, politisch naiv zu sein, widersprüchlich in seinen Aussagen. Dagegen sprechen über 200 profunde Essays, Reden und Publikationen Einsteins, gesammelt und verlegt von der Princeton University, die sich mit politischen Themen und immer wieder mit jüdischen Perspektiven beschäftigen.

Das Jüdische Museum Berlin veranstaltete dieser Tage ein Symposium zu einem aufschlussreichen Brief Einsteins an den damals 19-jährigen Emigranten Hans Kaufmann, geschrieben am 12. September 1942. Dieser Brief, der nun dem Museum von den Nachfahren Kaufmanns übergeben wurde, ist deswegen herausragend, weil er die ambivalente Haltung Einsteins zu einem jüdischen Staat in einer krisenhaften Situation zum Ausdruck bringt.

führungsrolle Der junge, 1939 nach Chile ausgewanderte Journalist Hans Kaufmann wollte eine Antwort von Einstein, ob der weltberühmte Physiker sich eine politische Führungsrolle in der zionistischen Bewegung vorstellen könne, Jahre vor der Staatsgründung und dem Ansinnen Ben Gurions.

Einstein schrieb an Kaufmann: »Was nun meine Person anlangt, bin ich politisch unbegabt, unfähig, andere zu überreden (kurz, kein ›Führer‹). Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich kaum zu hoffen wage, dass es möglich sein wird, das jüdische Volk zu so einem Unternehmen zu bringen, indem sich die verschiedenen Gruppen unversöhnlich gegenüberstehen. Vor allem leben die Erfolgreichen unter uns in der (meiner Meinung nach unberechtigten) Furcht, dass eine übernationale Bindung ihre Position als Bürger prekär machen würde. Ich habe es daher leider aufgeben müssen, an die Realisierbarkeit dieses Lieblingsgedankens zu glauben. Jedenfalls aber wäre ich trotzdem bereit, mich für dessen Realisierbarkeit einzusetzen, wenn sich eine ernst zu nehmende Möglichkeit bieten würde.«

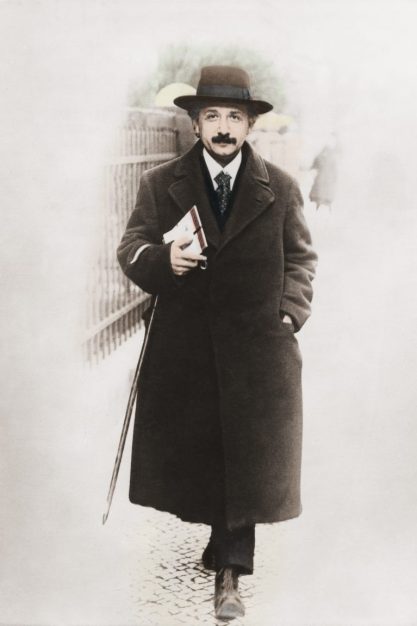

Albert Einstein träumte von einem jüdischen Staatsgebilde, in dem verschiedene Nationen friedlich zusammenlebten.

In diesem quälend umständlich formulierten Brief kommt eine mäandernde Denkbewegung Einsteins zum Ausdruck, die der Wissenschaftler Ofer Ashkenazi von der Hebräischen Universität Jerusalem als durchaus konsistent bezeichnet. Albert Einstein träumte von einem jüdischen Staatsgebilde, in dem verschiedene Nationen friedlich zusammenlebten.

KOEXISTENZ Er war davon überzeugt, dass dieser Staat eine »transnationale Mission« haben müsse. Eine friedliche Koexistenz mit den Arabern sah er als Voraussetzung. Als man Einstein klarmachte, dass diese Position mit den politischen Realitäten nicht übereinstimmte, zog sich Einstein vorerst aus der Debatte zurück.

»Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben«, schrieb Einstein einmal. Darin kommt seine Faszination für progressive Ideen zum Ausdruck.

Gerade seine tiefe Verbundenheit mit Israel führte bei ihm möglicherweise zu einer Übererwartung, dass dieser junge Staat vollkommen neue politische Strukturen ausprobieren sollte. Ein Staat sein sollte, wie es noch keinen zuvor gegeben hatte. Die geniale Innovationskraft des Physikers Einstein ist in seinen politischen Argumenten jedenfalls als Anspruch immer mitzulesen.

DENKMODELL Die moderne Einstein-Forschung zeigt, dass der Physiker keinesfalls der sprunghafte Gesellschaftsdenker war, der außerhalb seiner wissenschaftlichen Arbeit wenig Ernstzunehmendes anzubieten hatte. Einstein, so nochmals Ofer Ashkenazi, war konsequent in seinem Denkmodell, das Zionismus und Pazifismus zusammenbrachte.

Einstein, der nach der Erfahrung der Schoa vor allem besorgt um das Schicksal vieler aus Deutschland Geflüchteter war, wollte sich nicht davon abbringen lassen, dass gerade ein jüdischer Staat an humanistischen Idealen ausgerichtet sein müsse. Dabei war Einstein weder kommunistisch noch anarchistisch eingestellt. Vielmehr vertraute er auf ein liberales modernes Menschenbild, in dem der Einzelne frei und selbstbestimmt agieren sollte.

Hans Kaufmann, der Journalist, der Einstein geschrieben hatte, verwahrte den Brief des Nobelpreisträgers in einem Bilderrahmen in seinem Büro in Chile. Sein Sohn, Daniel Kaufmann, sagte in Berlin, dass sein Vater den Brief als eine Art »Honorary Diploma« empfunden hatte, weil er durch die Flucht aus Deutschland keinen Schulabschluss machen konnte.

Hans Kaufmann hatte Einstein nie mehr geantwortet. Zeit seines Lebens sprach er kaum von dem wertvollen Besitz. Dass nach langen Verhandlungen die Familie Kaufmann sich entschlossen hat, den Brief nach Berlin zu geben, ist eine bemerkenswerte Entscheidung. Das Jüdische Museum solle ihn der Forschung zur Verfügung stellen. Der Brief mag als Symbol dienen für das Prinzip Zweifel als wertvolles Instrument politischen Denkens.