Das Tagebuch ist kein Tagebuch, sondern eine Sammlung von Zetteln, beschriebenen Papierbögen, mal mit Datierung, mal ohne, mal gut lesbar, mal unlesbar, verblasst, hier und da zerstört, größtenteils auf Jiddisch verfasst, aber es gibt auch ein paar wenige Passagen auf Polnisch. Und was da insgesamt zu lesen steht, ist stark berührend, von bedrückender Authentizität wie von aufklärender Informationsfülle, das jüdische Leben in Warschau unter nationalsozialistischer Besatzung betreffend – auch, und vor allem, jenes im Warschauer Ghetto.

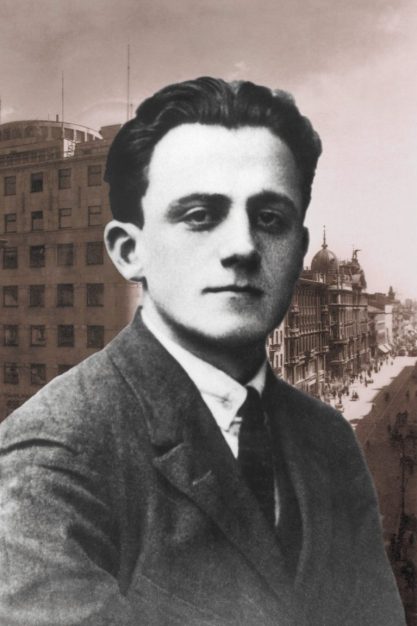

Autor des Konglomerats ist der Historiker Emanuel Ringelblum (1900–1944), der sehr zielgerichtet-motiviert für eine Zeit nach der Katastrophe, nach dem eigenen wie dem Tod der Männer, Frauen, Kinder um ihn herum, ein Bild dieses unmenschlichen Alltags hinterlassen wollte und hinterließ. »Falls keiner von uns überlebt, soll wenigstens das bleiben«, schreibt er Anfang 1944, wenige Wochen, bevor er zusammen mit seiner Frau und dem kleinen Sohn erschossen wurde.

MILCHKANNE Ringelblum gilt als Initiator des »Oneg Shabbat«, des Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos, für das ein Kreis von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um ihn herum Aufzeichnungen und Umfragen machte, Dinge sammelte. Um diese zeugnisgebende Sammlung ist – so kann man das vielleicht sagen – 1947 das Jüdische Historische Institut in Warschau herumgebaut worden, mit einem Museumstrakt, in dem eine dieser metallenen Milchkannen, die unter der Erde des Ghettos vergraben als Behältnis der Zeugnisse überdauert hat, eindrücklich arrangiert steht.

Im Jüdischen Historischen Institut liegt auch der größte Teil des Originals von Ringelblums Tagebuch (ein viel kleinerer liegt im YIVO Institute for Jewish Research in New York).

Mit dem Warschauer Institut als Kooperationspartner sind drei Institutionen damit beschäftigt, Ringelblums Tagesaufzeichnungen in einer ersten deutschsprachigen Edition herauszubringen: die Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der Justus-Liebig-Universität Gießen, dort der Literaturwissenschaftler Sascha Feuchert; das Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main mit dem Historiker Markus Roth; und das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München mit der Historikerin und stellvertretenden Leiterin Andrea Löw.

»Wir feilen zusammen an jedem Satz«, berichtet Andrea Löw, »meistens über Zoom, und orientieren uns dabei an der deutschen Übersetzung aus dem Jiddischen, aber auch sehr an der Übertragung ins Polnische, denn die polnischen Kollegen haben da wunderbare Vorarbeit geleistet, schon sortiert und datiert, was nicht so einfach ist.«

BÄNDE Auf Polnisch ist die Gesamtausgabe aller Zeugnisse des Untergrundarchivs »Oneg Shabbat« bereits abgeschlossen, auf Englisch noch in Arbeit. »Das können und wollen wir nicht leisten«, sagt Löw, »wir denken so an vier Bände, gut lesbar, für viele zugänglich, eine Auswahl-Edition also, die vieles offenlegt, und da sollen Ringelblums Tagebuchaufzeichnungen jetzt den Anfang machen.«

Die ersten Notizen Ringelblums stammen aus den Jahren 1939/40. »Die sind sehr hektisch notiert, überrascht von dem, was da vor sich geht«, sagt Andrea Löw. »Später werden sie ruhiger, Zusammenhänge werden klarer dargestellt, man spürt die wissenschaftliche Motivation.« 1942 erstellte Ringelblum eine Liste an Namen von den Menschen, die »noch leben«, und denen, die bereits umgekommen waren. Das wirke über alle Tage hinaus konsternierend.

»Ringelblum war sehr um Sachlichkeit bemüht und in seiner Methodik unglaublich modern, seiner Zeit voraus, er schloss Genderfragen mit ein, beachtete die Frage der eigenen Betroffenheit.«

Das Ringelblum-Tagebuch hält Andrea Löw für eine der eindrücklichsten Quellen zur Schoa, »wichtig für jedes Reden über den Holocaust, wichtig für die Zeit ohne Zeitzeugen«. 2024 könnte es – etwa 350 Seiten stark – allen in deutscher Sprache zugänglich sein.