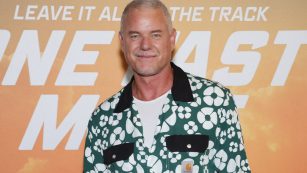

Herr Sfar, vor Ihrem »Gainsbourg«-Film kannte man Sie nur in der Comic-Szene. Was hat der Kinoerfolg verändert?

Na, die Hotelbetten sind schon besser geworden, obwohl ich immer noch mit meinen Comics mehr Geld verdiene als mit meinen Filmen. Aber das wirklich Neue ist, dass ich als Regisseur nicht mehr alleine arbeite. Bei der Produktion des Films musste ich mich mit einem 300-köpfigen Team auseinandersetzen. Ich habe gelernt, dass ich nett zu Menschen sein muss.

Eine schwere Übung?

Nein, denn dafür bekommst du Liebe und Aufmerksamkeit, noch bevor dein Werk fertig ist. Als Comiczeichner ist das ganz anders. Da kräht kein Hahn nach dir, solange du alleine am Zeichentisch sitzt.

Im Film wie im Comic sind Ihre Themen Musik und Jüdischkeit.

Erotik spielt auch immer eine große Rolle. Aber es stimmt schon. »Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte« ist ein Film über einen Musiker, der jüdisch ist. Gainsbourg kam aus einer Familie, für die klassische Musik und die schönen Künste große Bedeutung hatten. Deshalb hat er sich auch immer dafür geschämt, dass er nur Entertainment macht. Aber für jüdische Musik oder Klesmer hat er sich nicht interessiert. Ich glaube, er hat seinen jüdischen Hintergrund nur dafür gebraucht, um anderen Leuten ans Bein zu pissen.

Bei Ihnen ist das anders. Woher kommt Ihre Liebe zur jüdischen Musik?

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die halb algerischer, halb ukrainischer Herkunft ist. Mein sefardischer Vater war Pianist. Er spielte in Algerien, um sein Studium zu finanzieren, in Clubs, Bars und sogar Bordellen. Und meine aschkenasische Mutter war in den 60er-Jahren Popsängerin. So wurde ich mit zwei Arten von Musik groß. Als Kind hörte ich sowohl Klesmer als auch jüdisch-arabische Musik von Maurice El Médioni, Lili Boniche oder Henry Comessias, der nicht nur Popsänger war, sondern auch ein wunderbarer Interpret klassischer arabischer Musik. »Die Katze des Rabbiners« setzt sich mit diesem sefardischen Erbe auseinander.

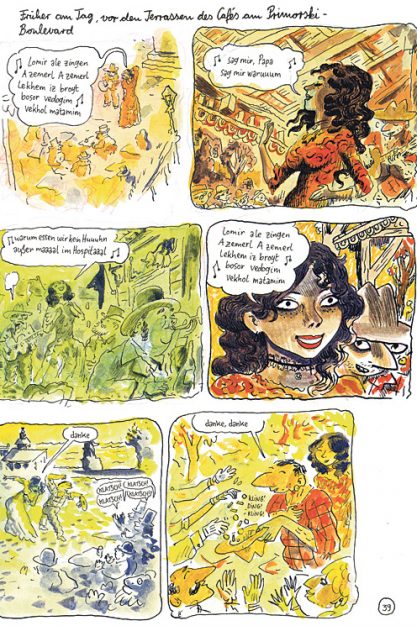

Und der »Klezmer«-Comic mit Ihrem aschkenasischen Familienanteil. Ihr Großvater kommt dort auch vor.

Mein Großvater stammte aus einem Dorf bei Lemberg, wo er zum Rabbiner ausgebildet wurde. Seine Familie schickte ihn in den 30er-Jahren dann nach Frankreich, um dort Medizin zu studieren. Bevor er ging, sagte sein Rabbi zu ihm, dass er dort nicht koscher leben solle, weil Frankreich ja schließlich ein zivilisiertes Land sei. Später, während seine gesamte Familie in der Schoa ausradiert wurde, schoss er als Frontsoldat auf deutsche Soldaten, um ihnen abends als Arzt das Leben zu retten. Das machte ihn zum Agnostiker. Als Großvater zwei Tage vor seinem Tod im Delirium war, sprach er Jiddisch, Deutsch und Russisch durcheinander. Ich habe genau gehört, wie er sagte: »Wenn Gott dich liebt, dann tut er dir das nicht an.« Deshalb zeichne ich auch keine heile jiddische Welt. Die hat es zwischen Lemberg und Odessa nie gegeben.

Mögen Sie zeitgenössischen Klesmer?

Die Musik der »Amsterdam Klezmer Band« ist mir sehr nahe. Ich habe mit der Gruppe bei der Verfilmung von »Die Katze des Rabbiners« zusammengearbeitet, die als Zeichentrick im Frühling in die französischen Kinos kommt. Wir hatten ein Studio in Paris gemietet. Eine russische Sängerin, eine komplette arabische Band und natürlich die nicht gerade kleine Amsterdam Klezmer Band inklusive eines russisch-jüdischen Sängers aus Odessa waren da. Wir haben eine ganze Woche lang Aufnahmen gemacht. Es war, als seien wir sieben Tage besoffen gewesen. Seither sind wir wirklich gute Freunde.

Haben Sie auch mitmusiziert?

Nein, ich zeichne nur. Ich spiele höchstens Ukulele zum Spaß.

Werden Sie jetzt, da Sie im Filmgeschäft erfolgreich sind, in Zukunft weniger Comics produzieren?

Absolut nicht. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich beides tun kann: Zeichnen und Filme machen.

Das Gespräch führte Jonathan Scheiner.

Joann Sfar wurde 1971 in Nizza geboren. Er hat über 100 Comicalben gemacht, darunter die fünfbändige Serie »Die Katze des Rabbiners« und den Dreiteiler »Klezmer«. Mit dem Kinohit »Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte« debütierte Sfar 2010 als Filmregisseur. Deutsch sind Sfars Bücher im Berliner Avant-Verlag herausgekommen, wo demnächst auch sein neuer Comic »Chagall in Russland« erscheint.