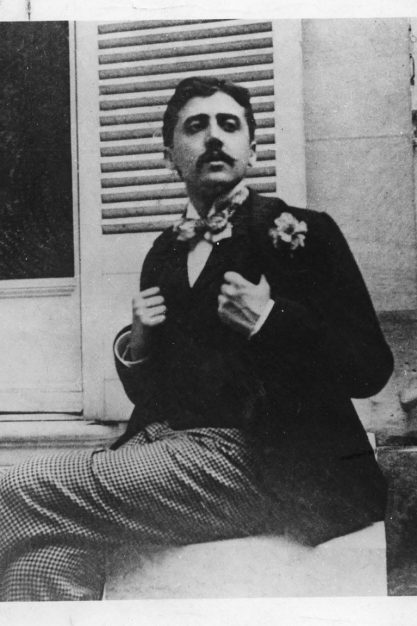

Erinnerungen können schmerzhaft sein. Sie können aber ebenso Freude hervorrufen und Trost spenden. Für Marcel Proust (1871–1922) waren seine Erinnerungen Dreh- und Angelpunkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Bis heute, 150 Jahre nach seiner Geburt, gilt er weithin als einer der bedeutendsten Schriftsteller Frankreichs.

Schon der Titel seines Hauptwerkes, des siebenbändigen Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (A la Recherche du Temps perdu) steht programmatisch für diesen Erinnerungs-Bezug. In der Handlung ist es eine in Tee getauchte Madelaine, ein traditionelles französisches Sandgebäck, die einen plötzlichen Erinnerungsschub des Protagonisten bewirkt und ihn zum Schreiben seines Romans animiert. So wird Prousts Werk eine vollkommene Verschmelzung von Fiktion und Biografie.

familie Proust kam am 10. Juli 1871 im Pariser Nobelviertel Auteuil zur Welt. Die Hauptstadt war damals in Aufruhr: Frankreich hatte kurz zuvor den Krieg gegen das neu gegründete Deutsche Reich verloren. In Paris hatte sich daraufhin ein revolutionär-sozialistischer Stadtrat gebildet, der im Mai blutig von der Regierung niedergeschlagen wurde. Dennoch hatten die Barrikadenkämpfe mit der sogenannten Pariser Kommune deutliche Spuren hinterlassen, als der kleine Marcel im August katholisch getauft wurde.

Die Familie gehörte zur Oberschicht: Prousts Vater Adrien war ein angesehener Arzt für Lungenkrankheiten, seine Mutter Jeanne-Clemence stammte aus einer jüdischen Bankiersfamilie. Die Prousts leisteten sich edle Wohnungen im Herzen der Hauptstadt. Der Kontakt zur vornehmen Gesellschaft der sogenannten Belle Epoque zieht sich als roter Faden durch Prousts Roman. Das lyrische Ich verkehrt in den angesagten Salons, unterhält sich mit Reichen und Adeligen und versucht daraus – letztlich erfolglos – Erkenntnisse zu gewinnen über Leben und Wirklichkeit.

Prousts Markenzeichen ist die Detailverliebtheit. Winzige Sinneseindrücke und Wahrnehmungen, seien es eine Mädchengruppe, die auf der Promenade schlendert oder eben der Genuss eines Sandgebäcks, werden in fast schwindelerregender Kleinteiligkeit beschrieben. So gelten Prousts in teils unendlich scheinenden Einschüben untergebrachte Gedanken als längste Schachtelsätze der französischen Literatur.

Auch Illiers, der Herkunftsort der Familie, wird detailliert beschrieben. Regelmäßig verbrachte er dort am Ufer des Loir seine Ferien. Für Prousts Erinnerungen war die kleine Stadt westlich Paris von großer Bedeutung; unter anderem stammt von der dort lebenden Großtante die Erinnerung an den Geschmack der teegetränkten Madelaine. In seinem Roman setzte er dem Städtchen ein Denkmal, benannte es allerdings in Combray um. Zu Proust 100. Todestag im Jahr 1971 korrigierten die Stadtväter diese Verschleierung: Seitdem heißt der Ort offiziell Illiers-Combray.

tabu Ein zentraler Punkt des Werkes ist indes die Auseinandersetzung mit Prousts Homosexualität. Obwohl in Frankreich zu dieser Zeit nicht strafbar und gerade in den Salons weit verbreitet, war die gleichgeschlechtliche Liebe dennoch ein gesellschaftliches Tabu.

Homosexuelle Verhältnisse sind allgegenwärtig im Roman. Sie spielen sich zwar unter der Oberfläche ab, nehmen aber großen Einfluss auf die Handlung. Zum einen bemitleidet Marcel andere Figuren für ihr »Laster«, zum anderen erregt das teils groteske Formen annehmende Ausleben aber auch seinen Abscheu. Hinzu kommt eine starke Eifersucht, etwa als er feststellen muss, dass eine seiner Affären insgeheim auch lesbische Neigungen zeigt.

Ausführlich widmete sich Proust auch dem Thema Antisemitismus. Dieser war tatsächlich in vielen – auch höheren – gesellschaftlichen Kreisen tief verwurzelt.

Ausführlich widmete sich Proust auch dem Thema Antisemitismus. Dieser war tatsächlich in vielen – auch höheren – gesellschaftlichen Kreisen tief verwurzelt, wie nicht zuletzt die aufsehenerregende Justizaffäre um den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus deutlich machte. Proust, selbst jüdischer Abstammung, lässt das lyrische Ich häufiger an Gesprächen teilnehmen, die das Ausmaß der antijüdischen Vorurteile in der Oberschicht zeigen. Es entsteht eine Verbindung von Juden und Homosexuellen: Beide sind mehr oder weniger geheim Teile dieser Gesellschaft, doch werden sie letztendlich immer wieder von ihrer vermeintlichen Andersartigkeit eingeholt.

Auch darin liegt Prousts großer Erfolg begründet: Seine Themen deckten die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Diskussionen der Zeit ab, griffen ihr teilweise sogar voraus. Als die sieben Bände zwischen 1913 und 1927 erschienen – der erste noch auf eigene Kosten, da die Verlage ihn ablehnten –, riefen sie Bewunderung, aber auch Empörung hervor. Heute ist das Schockierende größtenteils gewichen. Doch bleibt Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ein weiterhin lesenswerter Roman.