Über Nacht wurde Albert Einstein vor 100 Jahren zum Star. Am 7. November 1919 brachte die Londoner »Times« die Schlagzeile »Wissenschaftliche Sensation: Neue Theorie des Universums – Newtons Vorstellung gestürzt«. Drei Tage später titelte die »New York Times«: »Lichter am Himmel alle schief – Einsteins Theorie triumphiert«. Was war passiert?

Britische Wissenschaftler hatten der »Royal Astronomical Society« die Ergebnisse zweier Expeditionen präsentiert, die sie ein halbes Jahr zuvor unternommen hatten. Dabei ging es um nichts weniger als um die erste Bestätigung der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie (1905/1915) des jungen deutschen Physikers Albert Einstein (1879–1955).

Einstein selbst hatte die Idee, seine Theorie bei einer Sonnenfinsternis zu testen.

LICHT Einstein hatte behauptet, dass Zeit und Raum nicht gänzlich unabhängig voneinander existieren, sondern im Universum zur Raumzeit verschmelzen. Die Lichtgeschwindigkeit wurde zur absoluten Größe, und die Formel E=mc² erklärte den Zusammenhang von Masse und Energie. Große Massen würden den Raum sogar »krümmen« und damit auch Lichtstrahlen ablenken.

Einstein selbst hatte die Idee, seine Theorie bei einer Sonnenfinsternis zu testen. Die große Masse der Sonne würde das Licht neben ihr leuchtender Sterne um einen winzig kleinen, aber messbaren Winkel ablenken, sagte er voraus. Dies ließe sich aber natürlich nur beobachten, wenn die Sonne verdunkelt sei – also bei einer totalen Sonnenfinsternis.

Noch im Ersten Weltkrieg war es ausgerechnet ein Engländer, der den Vorschlag aufgriff. Arthur Stanley Eddington (1882–1944), Astronomieprofessor in Cambridge, peilte die Sonnenfinsternis am 29. Mai 1919 an. Um die Erfolgsaussichten zu vergrößern, wurde die Expedition zweigeteilt: Eddington brach im März 1919 zur Insel Principe im Golf von Guinea (Westafrika) auf, sein Kollege Andrew Crommelin (1865-1939) fuhr nach Sobral in Brasilien.

WOLKEN Zur Vorbereitung hatten die Engländer ein weiteres halbes Jahr zuvor nachts genau die Sterne in der Himmelsregion fotografiert, an der die Sonne am 29. Mai durch den Neumond verfinstert werden würde. Dorthin richteten sie jetzt ihre Fernrohre. Doch Eddington hatte Pech mit dem Wetter – nur kurz riss die Wolkendecke auf. Ihm gelangen 16 Fotos, aber nur zwei waren brauchbar. Crommelin brachte immerhin acht Fotos mit zurück.

1920 gründete sich eine »Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher«, um den jüdischen Wissenschaftler lächerlich zu machen.

Eddington gehörte übrigens zur Gemeinschaft der Quäker und hatte aus religiöser Überzeugung die Einberufung in die Armee verweigert, wie der Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer schreibt. Vor dem Gefängnis bewahrte ihn nur höchste Fürsprache: Der Königliche Astronom Frank Dyson (1868–1939) überzeugte die britische Militärführung davon, dass Eddington seinem Land als Wissenschaftler besser dienen könne als mit der Waffe. So blieb Eddington vom Kriegsdienst verschont und leistete dafür einen »Kulturdienst für die Menschheit« (Ernst Peter Fischer).

Zur Auswertung des aufwendigen Experiments wurden nach Rückkehr der Wissenschaftler die Fotoplatten von den nächtlichen Sternen und diejenigen mit der verfinsterten Sonne übereinandergelegt und verglichen. Und die äußerst minimalen Abweichungen waren nicht nur vorhanden, sondern entsprachen dem von Einstein vorhergesagten Wert – die Sensation war perfekt.

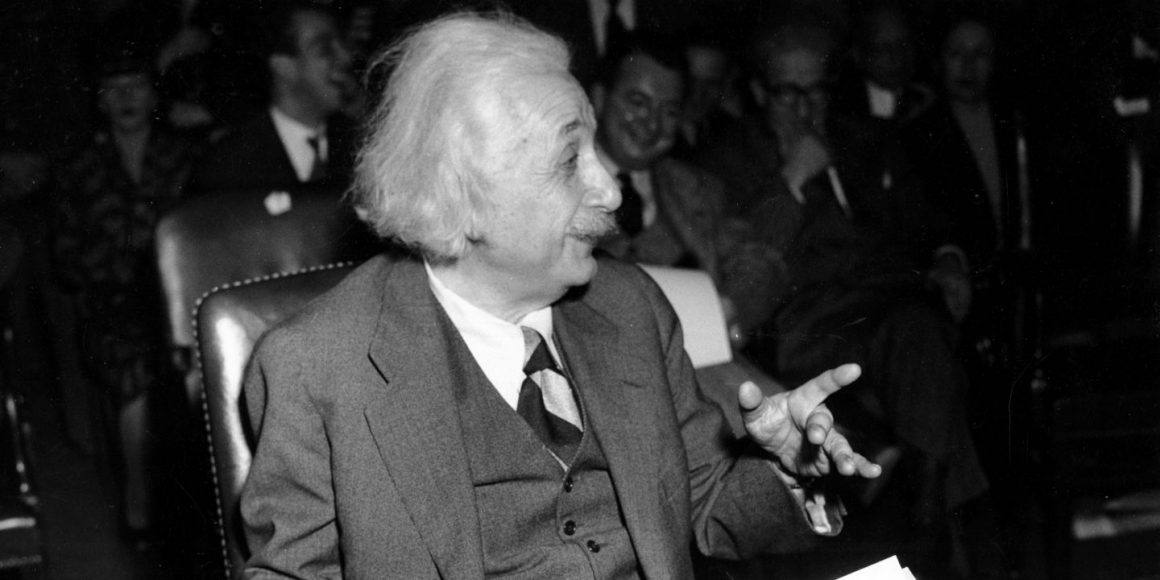

IKONE Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse wurde Einsteins Ruhm in der ganzen Welt verbreitet. Zum ersten Mal war die Wissenschaft über die zwei Jahrhunderte lang geltende Theorie Isaac Newtons (1643–1727) von der Bewegung der Himmelskörper hinausgegangen. »Einstein kommt auf die Titelseiten der Tageszeitungen, und die Relativitätstheorie wird zum Stadtgespräch«, stellt der Historiker Fischer fest: »Von nun an wächst Einstein in die Rolle des Weltweisen, und sein Gesicht entwickelt sich nach und nach zur Ikone.«

In Deutschland allerdings wurde die Sensation damals eher verhalten aufgenommen. Schon 1920 gründete sich eine »Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher«, um die Theorien des jüdischen Wissenschaftlers Einstein lächerlich zu machen. Trotz des Nobelpreises 1921 wuchs die Stimmung gegen ihn, der Antisemitismus schlug in die Wissenschaft hinein. 1933 trat Einstein aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften aus und emigrierte in die USA.

Einstein ist ein bescheidener Mann gewesen, frei von Eitelkeit und Arroganz.

Dort wurde er mit offenen Armen empfangen: »Amerika spürte und reagierte auf sein Charisma«, schreibt der Einstein-Biograf Johannes Wickert. Er nennt Einstein einen »sympathischen Kerl, dessen scharf geschnittene Gesichtszüge und weiße wallende Mähne jeder kannte«.

Einstein sei »ein bescheidener Mann« gewesen, frei von Eitelkeit und Arroganz. Er trug einen abgetragenen Pulli, verzichtete oft auf Socken und war ein gegenüber gesellschaftlichen Gepflogenheiten völlig unangepasster Professor: »Er liebte seine Geige, seine Pfeife und sein Segelboot.«

Das beste Beispiel für Albert Einsteins Bekanntheitsgrad in den USA ist ein Brief, den ihm jemand schreiben wollte, der seine genaue Anschrift nicht kannte. Darum adressierte er: »EINSTEIN / U.S.A.«. Der Brief kam an.