In Thorn geboren, in Berlin gelebt, in Concord, New Hampshire, gestorben. Fügt man die Jahreszahlen 1896, 1920 bis 1935 und 1990 hinzu, wird deutlich, dass es sich um ein typisch deutsches, weil jüdisches Schicksal handelt. Lotte Jacobi, deren Leben diese Daten rahmen, war die vierte Generation einer Familie, die seit dem 19. Jahrhundert mit dem Fotografieren ihr Brot verdiente. Doch was bei ihrem Urgroßvater, Großvater und Vater ein Handwerk war, wendete sie ins Künstlerische.

Jacobi, die das Kölner Käthe-Kollwitz-Museum nun in einer Ausstellung vorstellt, gehörte zu jenen Frauen, die in der Zwischenkriegszeit wesentlichen Anteil daran hatten, dass sich die Fotografie von der konventionellen Knipserei und den statischen Atelier-Devotionen löste und eigene Wege ging. Man mag spekulieren, wie weit bei ihnen die jüdische Herkunft und deshalb das Bemühen, sich in einer abweisenden Welt durchzusetzen, eine Triebkraft war.

1933 endete diese Entwicklung abrupt. Nicht nur Jacobi, auch Marianne Breslauer, Gisèle Freund, Lisette Model, Ilse Bing, Frieda Riess und Gerda Taro mussten Deutschland verlassen – oder endeten wie Helmut Newtons Lehrmeisterin Yva in Majdanek. Bereits Ende der 20er-Jahre hatten sich Germaine Krull und Madame d’Ora für Paris, Ruth Bernhard für New York entschieden.

Bei Lotte Jacobis Porträts und Theaterfotos aus den 20er-Jahren kommt Wehmut auf. Die meisten Fotos zeigen bekannte Künstler, oft noch jugendlich und nicht ruhmverfestigt. Da ist die junge Lotte Lenya mit Zigarette, einem damals gängigen Topos für die selbstbewusste Frau. Oder Peter Lorre, noch weitab vom Typus des Zwielichtigen. Karl Valentin hat Jacobi grotesk mit der ironisch an den Bildrand gedrängten Liesl Karlstadt aufgenommen, Käthe Kollwitz dagegen, anders als auf ihren Selbstporträts, frontal dem Betrachter entgegenblickend.

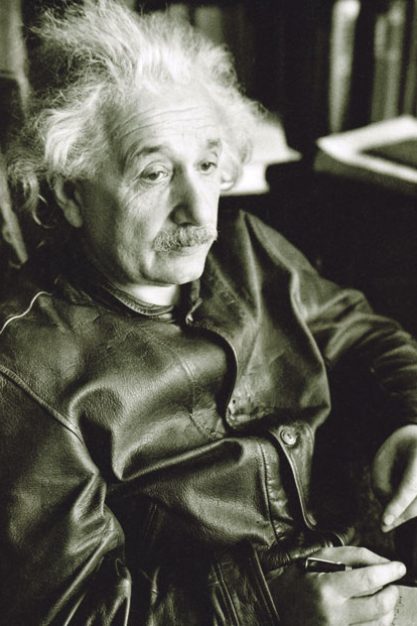

amerika In New York, wo Jacobi 1935 Fuß zu fassen versuchte, blieb wenig vom Ruhm der Berliner Jahre. Doch gelang es ihr nach und nach, ein Auskommen zu finden und neben der Brotarbeit wieder Porträts zu schaffen, die sich eingeprägt haben. Dazu gehören der private Einstein in einer Lederjacke, der junge J. D. Salinger, der sich wenig später weitgehend dem Fotografiertwerden entzog, oder die entspannt lachende Präsidentengattin Eleanor Roosevelt. Es ist das Wechselspiel zwischen der Inszenierung einer Persönlichkeit und dem Eindruck des scheinbar zufällig Privaten, das Jacobis Porträts auszeichnet und ihnen Bedeutung über den Tag hinaus verleiht.

Ihre Versuche als Reporterin bleiben dahinter zurück. Die Reise 1932 in die Sowjetunion zeitigt – wie bei allen Fotografen damals, den einheimischen und den eingereisten – Bilder, die dem totalitären Schein erliegen. Auch den Aufnahmen von New York fehlt der besondere Blick, wie man ihn bei Berenice Abbott oder Andreas Feininger findet.

Ende der 40er-Jahre beginnt Lotte Jacobi, mit den Möglichkeiten kameraloser Lichtbilder zu experimentieren. Diese »Photogenics«, meist helle schwingende Flächen, erinnern an die Kleider der Tänzerinnen, die sie immer wieder in ihren Bewegungen festzuhalten versuchte. Aber wie die Fotogramme von Man Ray, László Moholy-Nagy oder Christian Schad bleiben sie ein zeittypischer Versuch, die Fotografie von der Kamera zu befreien und es der abstrakten Malerei gleichzutun.

Edelproletarier Jacobis Eigenart und Stärke – mochte sie auch betonen, ihr Stil sei der Stil der Menschen, die sie fotografiere – bleiben die Porträts. Es sind sympathische Spiegelungen, frei von dem Versuch, zwiespältige Charakterbilder zu entwerfen. Deshalb eignete sich ihr Bild des KPD-Führers Ernst Thälmann als blauäugiger Edelproletarier für die Titelseite der »Arbeiter Illustrierten Zeitung« wie für Wahlplakate, verrät die brave Aufnahme von Max Hoelz nichts vom Anarchokommunismus des legendären Revoluzzers.

Sie zollt der Verwandlungslust von Werner Krauss oder Gustaf Gründgens Tribut, wie sie Lil Dagover ohne aufgetakelten Glamour elegant in Szene setzt. Es ist die scheinbare Selbstverständlichkeit dieser Porträts, die sie über den Tag hinaus wirken lässt. Und die beim heutigen Betrachter Neugier weckt, wer diese Menschen waren, was sie getan, was sie geschaffen haben. Kurzum: weshalb sie das Erinnern wert sind – wie Lotte Jacobi als eigenwillige Fotografin.

Lotte Jacobi: Fotografien. Käthe-Kollwitz-Museum Köln, 14. September bis 25. November

www.kollwitz.de