Bei der Rassentheorie komme es »nicht auf ihren rationalen Gehalt an«. Man könne »keinen Faschisten, der von der überragenden Wertigkeit seines Germanentums narzisstisch überzeugt ist, mit Argumenten beikommen«. Dies schrieb der psychoanalytisches und marxistisches Denken verbindende Psychoanalytiker Wilhelm Reich im Sommer 1933. Seine unter den Bedingungen der existenziellen Bedrohung entstandene Studie überschrieb der Aktivist mit Massenpsychologie des Faschismus. Nun ist das Werk erstmals wieder in der Originalausgabe erschienen.

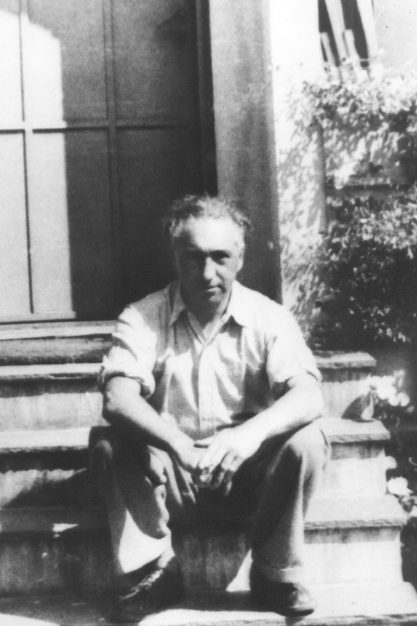

Der 1897 geborene Reich war von seinem Lehrmeister Sigmund Freud lange als sein Ziehsohn angesehen worden. Als Reich seine Studie vorlegte, befand er sich bereits auf der Flucht: Er lebte seit sieben Monaten im Exil in Kopenhagen. Seine Massenpsychologie trug mit dazu bei, dass der antifaschistische und sexualpädagogische Aufklärer gleich einen dreifachen Ausschluss erleben musste: Die Nationalsozialisten verbrannten Reichs Bücher und stellten sie auf den Verbotsindex. Die Psychoanalytiker schlossen ihn aus ihren Reihen aus. Und die Kommunistische Partei, der er seit 1927 angehört und für die er 1930 in Berlin kandidiert hatte, schloss ihn als Abweichler aus.

TRAUMA Der 1897 in Galizien in einer jüdischen Familie Geborene erlebt früh schwere Traumatisierungen: Als er zwölf ist, begeht seine Mutter Selbstmord, fünf Jahre später stirbt sein Vater. Es folgt eine steile Karriere: Mit 18 Jahren liest der wissbegierige Medizinstudent Freuds Schriften. Mit 25 promoviert er in Wien in Medizin, zwei Jahre später übernimmt er eine Leitungsfunktion bei Freuds Wiener Psychoanalytischer Vereinigung. Freud setzt anfangs große Hoffnungen auf den produktiven Theoretiker: 1927 erscheint Reichs Die Funktion des Orgasmus, 1930 kandidiert Reich für die KPÖ, im November 1930 zieht er nach Berlin.

Reich sieht nur in einer Legierung psychoanalytischer und marxistischer Ansätze eine Chance, den Faschismus zu stoppen.

Sein Ruf eilt ihm voraus: Zwei Monate später steht Reich auf einer Liste potenzieller Staatsfeinde. Reich sieht nur in einer Legierung psychoanalytischer und marxistischer Ansätze eine Chance, den Faschismus zu stoppen. Im März 1931 spricht er in Berlin auf einer Großkundgebung gegen den Abtreibungsparagraphen 218, baut mit psychoanalytischen Kollegen sexualpädagogische Beratungsstellen auf.

Freud glaubt, dass seine Psychoanalyse trotz des Nationalsozialismus überleben kann. 1932 fordert Freud, gegen den »Dissidenten« Reich »Maßnahmen« zu ergreifen. Als Reich 1932 Der sexuelle Kampf der Jugend vorlegt, wenden sich auch die Kommunisten gegen ihn und seine sexualpolitischen Forderungen. Als Hitler Reichskanzler wird, flieht Reich im März 1933 von Berlin zurück nach Wien, im Mai weiter nach Kopenhagen.

SCHEITERN Seine im Spätsommer 1933 erschienene Massenpsychologie des Faschismus findet Verbreitung. Gleich in den ersten Zeilen räumt Reich, im Widerspruch zu den KP-Selbststilisierungen, das politische Scheitern der antifaschistischen Kräfte ein: »Die deutsche Arbeiterklasse hat eine schwere Niederlage erlitten. Der Faschismus hat gesiegt und baut seine Positionen mit allen verfügbaren Mitteln, in erster Reihe durch kriegerische Umbildung der Jugend, stündlich aus.« Der Nationalsozialismus sei »unser Todfeind, aber wir können ihn nur schlagen, wenn wir seine Stärken richtig einschätzen und dies auch mutig aussprechen«, schreibt Reich.

Reich möchte Hitlers Erfolg nicht verdammen, sondern verstehen: »Wir müssen uns energisch darin üben, auf das, was der Gegner sagt, genau zu hören und es nicht als Blödsinn oder Schwindelei abzutun.« Nur so verstehe man den »Gefühlsgehalt dieser Theorie, die wie ein Verfolgungswahn anmutet«. Reich analysiert die nationalsozialistische Rassenlehre: »Nach Hitler ist die Menschheit einzuteilen in kulturbegründende, kulturtragende und kulturzerstörende Rassen.« Es gelte, »Unterdrücktheit bewusst zu machen, den Kampf zwischen Sexualität und Moral ins Licht des Bewusstseins zu rücken und in politische Aktion zu überführen«.

Reich propagiert den Aufbau einer »mächtigen internationalen sexualpädagogischen Organisation«, es bereite aber »bisher Schwierigkeiten, die Führung der kommunistischen Parteien zu überzeugen, dass dies eine ihrer Hauptaufgaben« sei.

In linken Magazinen wird das Werk teils gefeiert. Moskautreue Blätter hingegen attackierten die Massenpsychologie, denunzieren Reich als einen »Kleinbürger«, der »sich für einen Kommunisten halte«. Die Massenpsychologie gebe »völlig die Position des internationalen Trotzkismus« wieder. Der »Sexualprediger« Reich sei »ein verkannter Erotik-Eremit in der sexuellen Wüste«. Auch von nationalsozialistischen Institutionen wird die Studie scharf attackiert; im Mai 1935 verkündete der »Deutsche Reichsanzeiger« ein Verbot sämtlicher Schriften Reichs.

AUSSCHLUSS Nun setzt sich die Ausschließung des Exilanten Reich erst richtig in Bewegung: Drei Monate nach dem Erscheinen seiner Massenpsychologie erfährt Reich, dass er aus kommunistischen Organisationen ausgeschlossen worden ist. Im Dezember 1933 flieht er nach Schweden. Im März 1934 erscheint die zweite Auflage seiner Massenpsychologie, erweitert durch ein Nachwort, in dem er seine eigenen Verfolgungs- und Ausstoßungserfahrungen dokumentiert: Der von KP-Führern verkündete »unerschütterliche Glaube an die Naturnotwendigkeit des sozialistischen Sieges« sei eine Fessel für die eigene Bewegung. Seine Studie habe »meinen Ausschluss aus der kommunistischen Partei zur Folge« gehabt, weil sie angeblich »konterrevolutionär« sei.

Im Oktober 1934 flieht Reich nach Norwegen und findet Anschluss an die dortigen Psychoanalyse-Kreise. Er hat engen Austausch mit Willy Brandt. Der KPD-Funktionär Herbert Wehner hingegen denunziert Reich als »Trotzkisten« – ein Todesurteil.

Die spätere Ausgabe war von Reichs esoterischen Interessen geprägt.

Politisch bleibt sich Reich treu: 1936 publiziert er Die Sexualität im Kulturkampf, eine zornige Abrechnung mit dem Stalinismus. Im August 1939 muss Reich nach einer Hetzkampagne weiter in die USA emigrieren. Dort gilt er als »gefährlicher feindlicher Ausländer«, wird für mehrere Wochen inhaftiert. 1942 beginnt er mit der Erweiterung seiner Massenpsychologie im Lichte seiner neuen Interessen und Positionen. Der Reich-Spezialist Andreas Peglau stellt in seinem umfangreichen Begleitkommentar die nur schwer zu entwirrende Publikationsgeschichte von Reichs Massenpsychologie dar.

In einem Brief Reichs an den befreundeten Erziehungsreformer Alexander Neill vom 6. August 1942 distanziert sich der späte Reich von seinem marxistischen Denken. Seine 1933er Studie sei »durch und durch voller marxistischer Schlagworte, die ihre Bedeutung inzwischen gänzlich verloren haben«. 1946 erscheint die amerikanische Neuauflage – die ist doppelt so lang, angereichert durch seine »orgonometrischen« Forschungen.

KAMPAGNE Die Geschichte wiederholt sich: Daraufhin entfaltet das linke – nach Einschätzung von Peglau an Moskau orientierte – Magazin »New Republic« eine Medienkampagne gegen Reich. Dies löst Observationen Reichs durch US-Behörden aus. 1956 wird Reich angeklagt, seine Bücher werden nun auch in den USA verbrannt. Da Reich sich gerichtlichen Auflagen nicht unterwirft, wird er zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Am 3. November 1957 stirbt der gerade 60-Jährige in der Haft.

Die englische Version seiner Studie erschien 1971 auch auf Deutsch. Die kämpferische Originalversion war in Deutschland kaum noch bekannt – bis heute.

Wilhelm Reich: »Massenpsychologie des Faschismus: Der Originaltext von 1933«. Psychosozial, Gießen 2020, 300 S., 32,90 €