Vor 80 Jahren war er gerade wieder abgereist: Walt Disney, damals 34 Jahre alt und die neueste Verkörperung des amerikanischen Traums. Mitte der 20er-Jahre hatte er die Disney-Studios gegründet – und war für die nächsten Jahrzehnte der einzige Nichtjude unter Hollywoods Studiobossen. Mit seiner Figur Micky Maus feierte er bald darauf erste Welterfolge, aber als Disney im Sommer 1935 eine große Europareise unternahm, die ihn Anfang Juli auch ins Deutsche Reich führte, hatte er nur Kurzfilme, jedoch noch keinen abendfüllenden Spielfilm gedreht. Mit seinem Besuch in Hitlers Deutschland suchte er genau hierfür Inspiration.

Dabei hatte der Flirt zwischen Disney und Hitler keineswegs harmonisch begonnen: »Blonde, freisinnige, deutsche Stadtjugend am Gängelband des Finanzjuden. Hinaus mit dem Ungeziefer! Herunter mit der Micky Maus, steckt Hakenkreuze auf!« – so hetzten manche Nazi-Zeitungen, in diesem Fall das pommersche NSDAP-Blatt »Die Diktatur«, während der Weimarer Republik gegen Micky Maus, die erfolgreichste Erfindung des amerikanischen Zeichners und Animationsfilmmagiers Walt Disney. Sie wussten ganz offensichtlich nicht, dass ihr eigener »Führer« Adolf Hitler schon in der Zeit vor der Machtergreifung zu den glühendsten deutschen Micky-Maus-Fans gehörte, wie auch der Kinonarr und zukünftige Propagandaminister Joseph Goebbels.

»Zappeljude« Micky Maus war eine Erfindung der 20er-Jahre. Angeblich wurde die Figur in Charakter und Bewegungsablauf Charlie Chaplins Tramp nachempfunden – jenes Chaplin, der zwar kein Jude war, von den Nazis aber als »Zappeljude« verunglimpft wurde. Chaplins Figuren waren in jeder Hinsicht das Gegenbild aller NS-Ideale, und auch Micky Maus war in ihrer frühen Glanzzeit, den späten 20er- und den 30er-Jahren, ein klassenübergreifendes Idol, das keineswegs Nazi-Normen entsprach: »Ein Tier, das im Jazz-Rhythmus lebt«, lobte eine deutsche Kritik 1930, »jeder Schritt ein Step, jede Bewegung ... musikalisch.«

Als die Nazis an der Macht waren, wurden Disney-Filme aber keineswegs verboten, sondern liefen – wie übrigens viele Hollywoodfilme – bis Anfang der 40er-Jahre in deutschen Kinos. Mit bezeichnenden Ausnahmen: Micky im Schützengraben mit seinen Weltkriegsanspielungen wollten schon die demokratischen Zensurbehörden 1930 dem deutschen Publikum nicht zumuten. Vieles aber wurde gezeigt, zumal Micky Maus selbst den sympathischen Anarchismus der Anfangsphase bald ablegte und zu einem Vertreter von Ordnung und Kontrolle mutierte: Micky Maus war ein Besserwisser und Saubermann, der Frack trug und immer gewann.

Das passte den neuen Machthabern: 1934 stellte die Bayerische Filmgesellschaft ein Kurzfilmprogramm unter dem Titel »Die lustige Palette – Im Reiche der Micky Maus« zusammen. Bis zu fünfmal täglich zeigten die Lichtspielhäuser der Nazizeit die 50 Trickfilme, die die Filmprüfstelle passierten.

Mussolini 1935 unternahm Walt Disney mit seiner Frau und seinem Bruder Roy dann eine Europa-Reise, die der Franzose Didier Ghez in seinem Buch Disney’s Grand Tour rekonstruiert. Per Ozeandampfer ging es für Disney zunächst nach England, dann über Schottland und Frankreich nach Deutschland, später über Österreich und in die Schweiz nach Italien. In Rom trafen die Disneys nicht nur den Papst, sondern sie dinierten mit dem faschistischen Außenminister Graf Ciano und seiner Frau, Mussolinis Tochter, sowie Mussolinis Ehefrau und – vermutlich – dem Duce selbst.

Hitler oder Goebbels begegnete Walt Disney dagegen mutmaßlich nicht. Die Disneys fuhren über Baden-Baden und den Schwarzwald nach München, wo sie im Hotel Grand Continental wohnten, nur wenige Minuten vom Marienplatz entfernt. Dort trafen sie sich mit Vertretern der deutschen Filmwirtschaft und der Reichsfilmkammer – es war also auch ein Geschäftsbesuch.

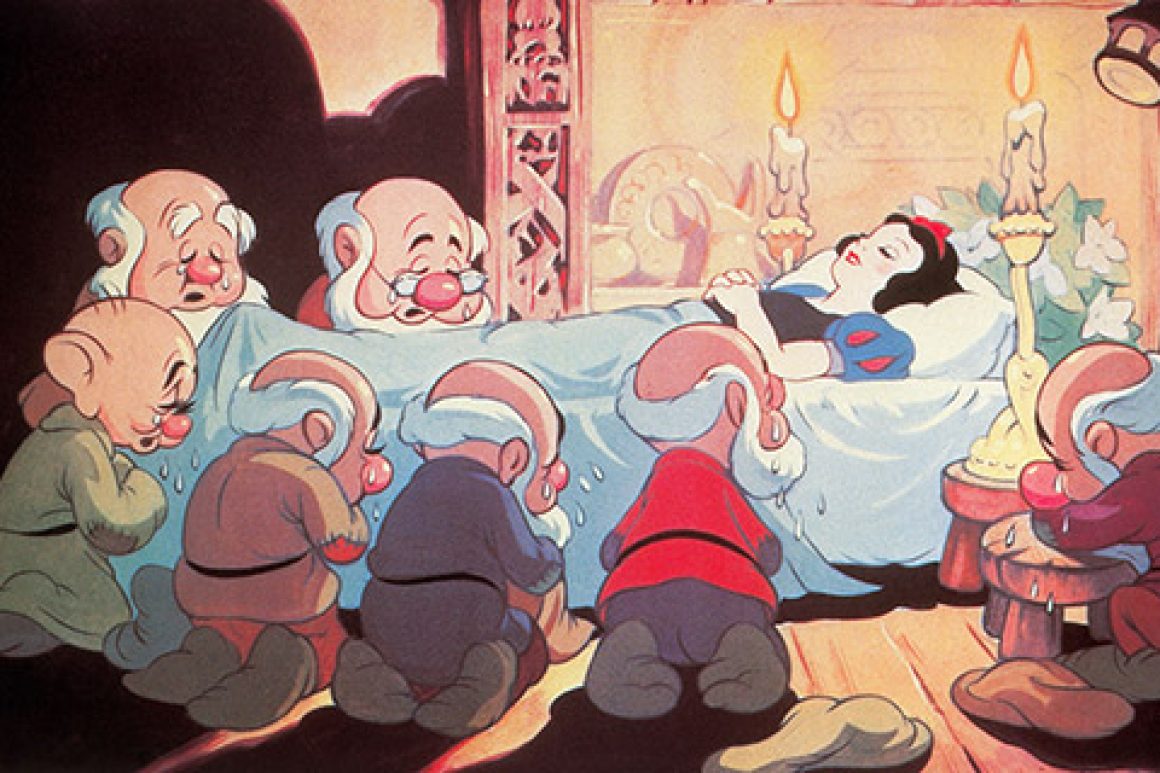

Vor allem aber ging es um Inspiration: Seit 1932 arbeitete Disney an dem Projekt, aus dem deutschen Märchen Schneewittchen seinen ersten Kinospielfilm zu machen. So reiste er durchs Voralpenland, sah den Starnberger- und den Ammersee und besuchte das Märchenschloss Neuschwanstein, das später Vorbild sowohl für die Grimm-Verfilmung Cinderella wie auch für Fantasia werden sollte – und heute Wahrzeichen von Disneyland ist.

inspiration Darüber hinaus flanierte Walt Disney ausgiebig durch Münchner Buchläden und kaufte dort genau 149 Kinder- und Bilderbücher. Die von Ghez präsentierte Liste führt unter anderem den Struwwelpeter, Bände von Wilhelm Busch, den Brüdern Grimm sowie Des Wiesenmännchens Brautfahrt und Der Deutsche Wald und seine Vögel an.

Nachdem Snow White and the Seven Dwarfs dann 1937 herauskam, ließ ihn sich auch Hitler immer wieder in seinem Heimkino auf dem Obersalzberg vorführen – es wurde Hitlers Lieblingsfilm. Bis Kriegsende war er aber öffentlich nur in internen, vom Propagandaministerium zu »Studienzwecken« genehmigten Vorführungen zu sehen. Und das, obwohl Disney Ende der 30er-Jahre in Amsterdam eine deutsche Synchronfassung herstellen ließ – ausgerechnet unter der Regie des später ermordeten Emigranten Kurt Gerron.

Zu Weihnachten 1937 schenkte Joseph Goebbels seinem Chef 18 Micky-Maus-Filme und notierte stolz in seinem Tagebuch: »Er freut sich sehr darüber. Ist ganz glücklich über diesen Schatz, der ihm hoffentlich viel Freude und Erholung spenden wird.«

Sympathie Was aber dachte Walt Disney über die Nazis? Offenkundig hatte er wenig Berührungsängste. Auch kümmerte er sich nicht um den Stimmungsumschwung in den USA, der spätestens mit der Pogromnacht 1938 einsetzte. Im November 1938 war NS-Regisseurin Leni Riefenstahl gerade in den USA und vermarktete ihren Olympia-Film über die Propagandaspiele von 1936. Während viele ihr bereits die kalte Schulter zeigten, empfing sie Walt Disney freundlich.

Sagt es nun mehr über die Nazis, dass sie Disney mochten, oder mehr über Disney, dass ihn Hitler und Goebbels mochten? Fakt ist, dass in Disney-Filmen ein verklärtes Weltbild dominiert, dessen Bildsprache stark von deutschen Heimatidyllen geprägt ist. Schneewittchen ist ein »Schwarzwaldmädel«. Auch kämpften Micky und die pfiffigen sieben Zwerge lange nicht gegen Hitler – ganz anders als Superhelden wie Captain America, Superman und Batman. Sie alle besiegten Hitler schon vor Amerikas Kriegseintritt im Jahr 1941.

Nach Pearl Harbor leistete dann ganz Hollywood Entertainment-Kriegsdienst. Feinsinnige Satire, wie sie Ernst Lubitsch in Sein oder Nichtsein 1940 zeigte, war nicht mehr gefragt, und auch Disney konnte sich dem öffentlichen Druck nicht entziehen: Micky Maus und die drei Schweinchen traten gegen einen bösen Wolf an, der eine unübersehbare Ähnlichkeit mit Hitler hatte. The Fuehrer’s Face hieß dann 1943 einer der wichtigsten Anti-Nazi-Propaganda-Filme. Spät. Zu spät?