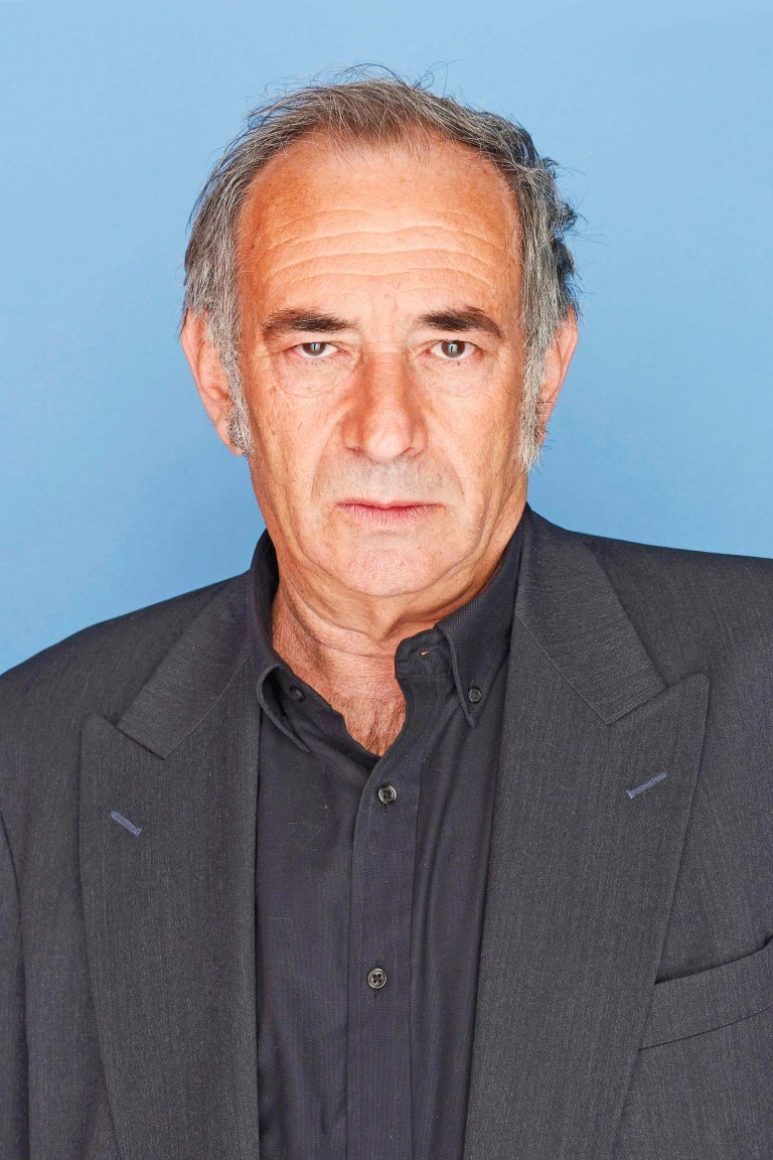

Der israelische Schauspieler Dov Glickman (71) spielt in der Netflix-Serie Shtisel die Rolle des Shulem, des strengen Patriarchen der Familie. Dafür erhielt er zweimal den Preis der israelischen Fernsehakademie, der auch als »israelischer Emmy« bezeichnet wird. Glickman trat in etlichen weiteren israelischen und internationalen Serien und Filmen auf, zuletzt unter anderem in der österreichischen Produktion Murer – Anatomie eines Prozesses. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin in Tel Aviv.

Herr Glickman, wie war es für Sie, nach mehreren Jahren Pause zur dritten Staffel von »Shtisel« in die Rolle des Shulem Shtisel zurückzukehren? Haben Sie ihn vermisst?

Sehr. Das ist vielleicht die Rolle, die ich bisher am liebsten gespielt habe, auch wenn sie körperlich anstrengend ist: Jeden Morgen musste ich früh zum Set kommen, um mir den Bart ankleben zu lassen. Anfangs war nicht sicher, ob wir eine dritte Staffel drehen, ebenso wie vorher nicht festgestanden hatte, ob wir eine zweite machen. Aber Netflix hat der Serie eine riesige Dynamik verschafft. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Diese Rolle ist ein Geschenk für einen Schauspieler.

Worin besteht für Sie der Reiz der Rolle?

Vor allem darin, dass Shulem mir so fern ist. Sein Lebensstil ist ganz anders als meiner: Ich bin nicht religiös, ich habe nicht seine Rituale, ich bin nicht umgeben von einer Menge Kinder und Enkel. Je ferner man einem Charakter ist, desto mehr Spaß macht es, ihn zu spielen. Das ist wie bei kleinen Kindern: Die wollen immer jemanden spielen, der sie nicht sind.

Mögen Sie den Charakter Shulem Shtisel eigentlich?

Ich verurteile ihn nicht. Schauspieler dürfen die Charaktere, die sie spielen, nicht verurteilen. Ich würde aber nicht sein wollen wie er – mit seinem Lebensstil, seinen Problemen, seinen Sorgen, seiner Bitterkeit, seinem Zynismus. Aber ihn zu spielen, das ist großartig. Außergewöhnlich.

Sie sagten einmal, in dieser Rolle hätten Sie zum ersten Mal gespürt, dass Sie jüdisch sind. Können Sie das näher erklären?

Ich hatte als junger Mann immer Fantasien von Schauspielern, die ich aus der Ferne kannte, aus dem Kino. Ich habe mir vorgestellt: Vielleicht werde ich einmal wie dieser französische Schauspieler sein, Alain Delon, vielleicht werde ich John Wayne sein, vielleicht Clint Eastwood. Und plötzlich, als ich am Set von »Shtisel« in den Spiegel schaute, während mir der Bart angeklebt wurde, sah ich mich und begriff: Das ist es, was ich bin. Mir wurde dort gesagt: Diese Juden, die schwanken beim Gehen von einer Seite zur anderen. Und ich stellte fest: Das mache ich auf ganz natürliche Weise! Ich bin Jude, ich laufe davor nicht weg.

Vor dem Dreh zu »Shtisel« haben Sie sich in dem ultraorthodoxen Viertel Mea Shearim in Jerusalem umgesehen. Haben Sie dort etwas gefunden, das Ihnen bei der Vorbereitung auf die Rolle geholfen hat?

Der Ausflug war organisiert, wir sind mit dem ganzen Team vor der ersten und auch vor der zweiten Staffel dort hingefahren. Das diente nicht dazu, sich auf die Rolle vorzubereiten, sondern eine bestimmte Atmosphäre aufzunehmen. Es ist großartig dort, eine Stunde von Tel Aviv entfernt ist man plötzlich in einer anderen Welt. Wir waren dort auch bei einer Familie zu Gast, die sich sehr gefreut hat, uns zu empfangen.

Hat die Arbeit an der Serie Ihnen geholfen, die ultraorthodoxe Gemeinschaft besser zu verstehen?

Durch die Serie begreift man, dass sie Menschen sind wie wir, sie haben nur andere Sitten. Aber letztendlich geht es in der Serie nicht um religiöse Menschen per se, und ich glaube, das erklärt auch ihren großen Erfolg. Es geht um Menschen und menschliche Beziehungen, mit allem, was das beinhaltet. Die Lieben und Leidenschaften und Bedürfnisse und Eifersüchte und all diese Dinge existieren in uns allen. Und diese Menschen sind religiös, was ihre Beziehungen noch extremer macht, weil sie mit diesen Gefühlen ständig in Konflikt geraten. Deshalb gefällt »Shitsel« auch Ultraorthodoxen, weil die Serie sie nicht aus einer säkularen oder folkloristischen Perspektive betrachtet. »Shtisel« wäre auch interessant, wenn es dabei nicht um Ultraorthodoxe ginge.

Bekommen Sie Rückmeldung von Ultraorthodoxen, die die Serie gesehen haben?

Ja, absolut. Sie haben Gruppen auf WhatsApp, in denen sie Ausdrücke aus »Shtisel« nutzen, sie zeichnen Karikaturen dazu, sie reagieren auf die einzelnen Folgen.

Gibt es auch solche, die protestieren: So, wie die Serie uns darstellt, sind wir gar nicht?

Nein, denn die Serie stellt Ultraorthodoxe ja nicht auf einseitige Weise dar. Wenn ich einen Film sehe, in dem die Charaktere säkular sind, kann ich ja auch nicht sagen: Aber so bin ich nicht! Das meinte ich, als ich sagte, in der Serie geht es nicht um religiöse Menschen. Es ist mir aber auf einer ultraorthodoxen Hochzeit einmal passiert, dass ein Mann zu mir kam und sagte: »Du bist zu streng mit deinem Sohn, das ist nicht in Ordnung.« Ich habe mitgespielt und gesagt: »Aber du siehst doch, welche Probleme er mir macht!« Er sagte: »Ich sehe es, und ich verstehe. Aber du musst das klug anstellen. Auf deine Art bekommst du von ihm nicht, was du von ihm willst.« Ich sagte: »Aber du weißt, dass das nur eine Fernsehserie ist, oder?« Er sagte: »Ja klar, sicher. Aber du solltest nicht alles sagen, was in deinem Skript geschrieben steht.«

Wie war es, inmitten der Corona-Pandemie zu drehen?

Beängstigend. Ich habe viel gegrübelt darüber, ob ich es machen soll oder nicht. Das war auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, es gab noch keine Impfungen, und wir wurden nicht getestet. Dabei waren wir in Bnei Brak und in Jerusalem, wir waren nah an den Ultraorthodoxen, und ich dachte, das ist eine Art Selbstmord. Aber niemand von uns hat sich mit Corona angesteckt. Danach habe ich in Prag einen Film gedreht, »Oslo«, und dort wurden wir jeden Tag getestet und derart streng geschützt, dass man es kaum beschreiben kann. Und dort steckten sich einige an – und ich war einer von ihnen! Ich war zehn Tage lang krank, aber das war Corona Deluxe: Abgesehen von einem Tag, an dem ich etwas Fieber hatte, fühlte ich nichts. Und jetzt bin ich auf natürliche Weise immun.

In Israel waren Sie lange für komische Rollen bekannt, vor allem aus der Comedyshow »Sehu Se«, die von 1978 bis 1998 lief und letztes Jahr nach langer Pause in eine neue Saison startete. Worin liegt für Sie der wichtigste Unterschied zwischen dem Spielen von lustigen und ernsten Rollen?

Auch an Komödien muss man sehr ernsthaft herangehen, sonst werden sie nicht lustig. Aber man kann nicht lernen, komische Rollen zu spielen. Das ist ein Instinkt, mit dem wird man geboren oder nicht. Ich habe auch an ernsthaften Rollen viel Spaß. Aber ich glaube, dass in vielen Rollen, auch in ernsthaften, der komische Instinkt sehr hilft. Und bei vielen Schauspielern, die ernste Rollen spielen, kann ich erkennen, ob sie witzig sind oder nicht, egal, ob sie in der Rolle selbst komisch sind.

2018 und 2019 spielten Sie am Schauspiel Stuttgart den Etgar in der deutschsprachigen Erstaufführung von Wajdi Mouwads »Vögel«. Wie haben Sie das deutsche Theater erlebt?

Das war großartig! Ich war beeindruckt von der Ausrüstung des Theaters, von der Menge der Scheinwerfer, die es dort gibt, von der Zahl der Menschen, die dort arbeiten, und von der großen Stille, die herrscht, wenn sie arbeiten – vor allem im Gegensatz zu Israel! Und die Leute stehen eine Viertelstunde vor Einlass vor dem Eingang und bewegen sich nicht. So etwas habe ich im Leben nicht gesehen. Ich habe mit den anderen Schauspielern gescherzt: »Der da, der wird sich gleich am Kopf kratzen.« Und dann kratzte er sich tatsächlich am Kopf! (Lacht)

Sie mussten für das Stück einen deutschen Text lernen, obwohl Sie die Sprache nicht sprechen. Wie war das für Sie?

Ein ganzes Jahr haben wir das Stück nicht gespielt, aber schauen Sie (wechselt ins Deutsche): »Wir sind mit zwei Stunden Verspätung in Berlin losgeflogen, und bei der Ankunft haben Sie uns dreimal kontrolliert!« (Lacht, wechselt zurück ins Hebräische) Das war schwer zu lernen, aber es hat mir viel Freude gemacht, in dieser Sprache zu spielen.

Haben Sie vor, nach Deutschland zurückzukehren, wenn die Lage es wieder erlaubt?

Ja, das würde ich sehr gern! Ich hoffe, dass die Vorstellung in Stuttgart weitergeht. Es war fantastisch dort.

Mit dem israelischen Schauspieler sprach Mareike Enghusen.