Herr Chighel, nach Veröffentlichung Ihres Buches »Kabale: Das Geheimnis des Hebräischen Humanismus im Lichte von Heideggers Denken« führte die FAZ Sie auf Platz 46 in der Rangliste der 50 einflussreichsten Denker, vor Lady Gaga. Was ist Hebräischer Humanismus?

Eine schwierige philosophische Frage könnte sein: Was ist Lady Gaga? Aber gut, fangen wir mit der einfacheren Frage an. Der Ausdruck »Hebräischer Humanismus« wurde tatsächlich von Martin Buber geprägt. Im Grunde genommen deutet dies auf eine Sicht des Menschen hin – jedes Menschen, nicht nur Juden –, die auf der tiefen Überzeugung beruht, dass er nach Gottes Bild geschaffen ist. Wie es im 1. Buch Mose heißt: Betzelem Elokim. Diese Überzeugung muss erlebt werden, das sagt Rabbi Akiva in »Pirkej Awot«. Zu verstehen, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, bedeutet, die enorme Liebe zu erfahren, die Gott für uns hat. Leider war diese Erfahrung, von Gott geliebt zu werden, seit Beginn des europäischen Denkens sozusagen im Exil. Die Wissenschaft sagt, diese Erfahrung sei eine Illusion. Das ist auch Freuds Wort dafür. Und statt uns von Gott geliebt zu fühlen, haben wir in einem Zustand des inneren Nihilismus gelebt. Manchmal spüren wir den Nihilismus explizit. Meistens ist es nur implizit. »Wie ein Splitter in deinem Geist«, um Morpheus aus dem Film Matrix zu zitieren. Das gesamte europäische Denken – besonders wie es in der modernen Wissenschaft gipfelte – führte zu einer völligen Verzweiflung dieser göttlichen Liebe. Der moderne Mensch fühlt sich völlig allein und lebt sein liebloses Leben auf einer blauen Murmel, die durch die unendliche Leere rollt.

Und was hat das mit dem Philosophen Martin Heidegger zu tun?

Wie Nietzsche vor ihm suchte Heidegger nach einem Weg, den Ort des Menschen im Universum zu etablieren, ohne sich auf Gott zu verlassen. »Gott ist tot«, sagte Nietzsche. »Der Humanismus ist tot«, sagte Heidegger. Klingt nicht sehr jüdisch, oder? Es ist nicht jüdisch. Überhaupt nicht. Und doch dient es dem hebräischen Denken, indem es das Feld unfruchtbarer Formen des Humanismus frei macht. Heidegger war ein Kritiker des europäischen Humanismus, weil dieser Humanismus zum europäischen Denken als Ganzes gehörte. Heidegger bemühte sich, die gesamte Struktur des europäischen Denkens zu dekonstruieren. Es geht auf ihn zurück, dass wir heute von »Dekonstruktion« sprechen. Dekonstruktion ist eine befreiende Kraft. Aber andererseits, wenn sie ihrer eigenen zerstörerischen Dynamik überlassen ist, kommt sie einem Heidentum gleich. Und ich denke, dass Heidegger genau das war: ein Neo-Heide. Aber es ist der leere Raum dieses Heidentums, der einen neuen Spielraum für die hebräische Lehre von der Menschheit bietet, um ihre Flügel zu entfalten. Heidegger bietet also die Freiheit und den leeren Raum, um an den hebräischen Humanismus zu denken. Und die Tora füllt den leeren Raum.

Inwiefern füllt die Tora diesen leeren Raum, und warum braucht man dafür Heideggers Erlaubnis?

Erlaubnis?! Ja, ich fürchte, dass der Untertitel meines Buches den Eindruck erwecken könnte, dass die Tora irgendwie Heideggers Erlaubnis benötigt. Chass weschalom. Dies ist ein unvermeidlicher und unglücklicher Unfall, bei dem Tora und Philosophie nebeneinandergestellt werden. Die Tora braucht Heideggers Erlaubnis nicht. Aber die Wahrheit der Tora muss in alle »70 Sprachen« der Menschheit »übersetzt« werden. Moses selbst beginnt diesen Übersetzungs- oder Erleuchtungsprozess im 5. Buch Mose. Er nennt es »Biur«. Moses Mendelssohn hat dieses Wort für seinen renommierten Torakommentar ausgeliehen. Jede große, reiche menschliche Kultur hat eine besondere Art, die Wahrheit zu artikulieren. Biur ist die Arbeit, die göttliche Weisheit der Tora, ihre eigene Emet (Wahrheit), in die verschiedenen Wahrheitssysteme zu übersetzen, die von menschlichen Zivilisationen, Sprachen und Denkweisen entwickelt wurden. Heidegger ist einfach das letzte Super-Genie, das das umfassendste und tiefgreifendste Verständnis des gesamten europäischen Denkens seit deren Gründung im alten Ionien hatte. Heidegger ist wie Einstein. Wenn man Physik auf höchstem Niveau betreiben will, muss man Einstein studieren und verstehen. Wenn man Philosophie auf höchstem Niveau betreiben will, muss man Heidegger studieren und verstehen. Und wenn man die Wahrheit der Tora auf der höchsten Ebene des abendländischen Denkens artikulieren will, muss man sie in heideggerisches Denken übersetzen. In Zukunft wird ein anderes philosophisches Genie entstehen, und dann wird es notwendig sein, die Wahrheit der Tora in die Gedankensprache dieses Genies zu übersetzen. Biur ist ein fortlaufender Prozess.

War Heidegger denn kein Antisemit?

Man könnte so denken, aber nein, ich glaube, Heidegger war kein Antisemit. Oder, genauer gesagt, ich glaube, dass Heidegger nicht antisemitischer war als ein durchschnittlicher Europäer zu seiner Zeit. Oder in unseren Tagen! Er mochte Juden nicht besonders. Er machte manchmal antisemitische Kommentare. Aber wenn man jedes Mal »Antisemit« schreit, wenn jemand etwas gegen Juden sagt, wird man Halsschmerzen bekommen. Und wenn ein echter Vollblut-Antisemit auftaucht, wird man eine Kehlkopfentzündung kriegen. Ich denke, politische Korrektheit ist eine gefährliche Sache. Sie macht uns überempfindlich. Und Überempfindlichkeit manifestiert sich normalerweise in einer Unempfindlichkeit, einer Unfähigkeit, gegenüber echten Übeln empfindlich zu sein.

Warum deutet der Buchtitel auf eine »Kabale« hin? Das lässt einen doch an die »Protokolle der Weisen von Zion« denken, oder?

Der Titel des Buches ist vielleicht etwas riskant. Er ist natürlich ironisch gemeint. Heidegger war kein echter Antisemit. Aber er hat sein ganzes Leben lang immer wieder antisemitische Bemerkungen geäußert. Die interessantesten finden sich in den Schwarzen Heften, die mein Freund Peter Trawny, der große Heidegger-Gelehrte, seit 2014 veröffentlicht. In meinem Buch schlage ich vor, wie diese antisemitischen Bemerkungen zwar nicht als Symptome einer antisemitischen Erkrankung, jedoch als Anti-Adamismus gelesen werden können.

Was ist »Anti-Adamismus«?

Der europäische Humanismus baute seine Vorstellung von Menschlichkeit nach dem Vorbild Adams in der Tora auf. Dies geschah natürlich zum Guten und auch zum Schlechten durch die Vermittlung des Christentums entlang des berühmten »jüdisch-christlichen« Bindestrichs. In seinem Wunsch, einen heidnischen Humanismus wiederherzustellen, ist Heideggers Denken überall paranoid gegenüber den Auswirkungen eines Humanismus, der letztendlich im hebräischen Konzept von Adam verwurzelt ist. Es ist diese Paranoia, die in Heideggers Kopf einer Art »Kabale«, also Verschwörung, gleichkommt. Aber natürlich stammt das deutsche Wort von der hebräischen »Kabbala«, was vor allem die »Rezeption« der Tora bedeutet.

Sie sind in Toronto aufgewachsen, lebten dann in Wien und Jerusalem. Jetzt leiten Sie das »Ashkenazium« in Budapest. Woher rührt das spezifische Interesse an Ihnen in Deutschland?

Ich baue derzeit in Budapest eine Graduiertenschule für Jüdische Studien mit dem Namen »Ashkenazium« auf, die im September öffnen soll. Sie ist natürlich nach Aschkenas benannt, was europäisches Judentum bedeutet. Aber der Begriff »Aschkenas« bezog sich ursprünglich und spezifisch auf Deutschland. Das sagt uns, dass die »Essenz« des europäischen Juden von Anfang an eine deutsche Essenz war. Nichts zeigt dies deutlicher als die Sprache der europäischen Juden. Meine Großeltern stammten aus Moldawien, aber ihre Muttersprache, ihr »Mamaluschen«, war Jiddisch. Mit anderen Worten, ein deutscher Dialekt.

Warum war Deutschland in der jüdischen Geschichte so wichtig?

Dies ist eine tiefgehende Frage. Wenn ich es wagen darf, eine vorsichtige Antwort zu geben, würde ich sagen, dass die spezifisch germanische Leidenschaft für die germanischen Götter der jüdischen Leidenschaft für Haschem am Nächsten kommt. Die erstaunliche »Wahlverwandtschaft« dieser Leidenschaften ist sowohl das Geheimnis von Aschkenas als auch leider das Geheimnis seiner Zerstörung durch deutsche Hände. Aber die Zukunft des deutschen Judentums sieht sehr gut aus. Zumindest, wenn ich sie mir anschaue.

Sie sind in Sachen deutsch-jüdischer Symbiose also Optimist?

Da ich kein Prophet bin, bin ich schon froh, wenn ich optimistisch vorhersehen kann, was ich zum Abendessen haben werde. Aber wenn ich an zarte und tiefgründige deutsche Seelen denke, die ich durch die Veröffentlichung dieses Buches kennengelernt habe – Menschen wie meinen Übersetzer Peter Trawny, Bert Rebhandl von der FAZ, Anastasia Urban vom Klostermann-Verlag und Michael Jaeger von der Freien Universität Berlin –, habe ich definitiv etwas, wofür ich Gottes Namen segnen kann.

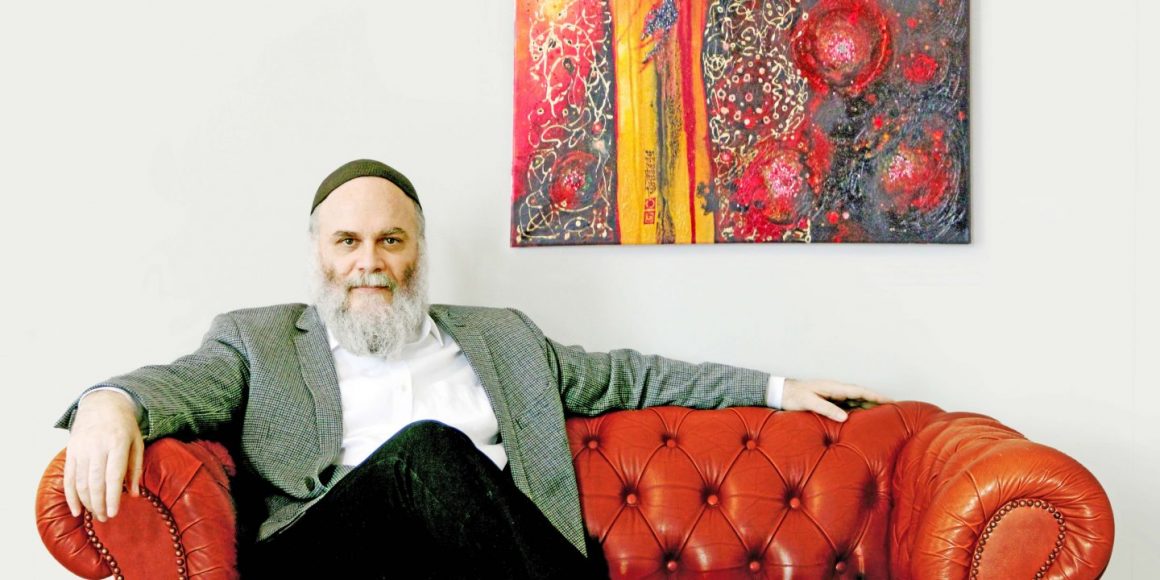

Mit dem Philosophen und Dekan des »Ashkenazium« in Budapest sprach Martin Schubert.

Michael Chighel: »Kabale. Das Geheimnis des Hebräischen Humanismus im Lichte von Heideggers Denken«. Aus dem Englischen von Peter Trawny. Klostermann, Frankfurt/M. 2020, 294 S., 29,80 €