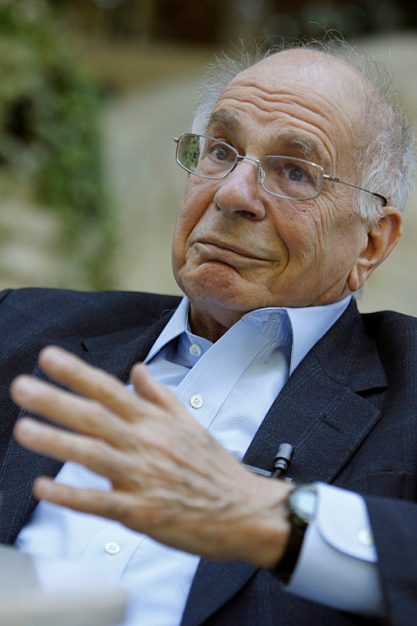

Ein Nobelpreisträger ertappt uns beim Denken. Der 1934 in Tel Aviv geborene israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman wurde vor zehn Jahren mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Jetzt hat er seine in Jerusalem zusammen mit dem früh verstorbenen Amos Tversky begonnenen, später in Kalifornien fortgesetzten eigenen Studien sowie den gegenwärtigen Forschungsstand zur Verhaltensökonomie zusammengefasst. Dass er dabei auf die in den Sozialwissenschaften übliche Fachterminologie weitgehend verzichtet, kommt der Lesbarkeit seines überzeugenden Buches sehr zugute.

Kahneman teilt die menschliche Gehirntätigkeit in »Schnelles Denken« und »Langsames Denken« ein, er nennt die beiden Funktionsweisen in seinem Buch »System 1« und »System 2«. Dabei geht es – kurz gesagt – um den Unterschied zwischen der spontanen, »automatischen« Sofortentscheidung des Gehirns und der nachdenkenden, kritischen Überlegung. Vor allem aber geht es um die dem menschlichen Willen weitgehend entzogene Vorentscheidung, die beim »Schnellen Denken« gefällt wird und die Entscheidungen des reflektierenden Gehirns tendenziös beeinflusst.

Treffergenauigkeit Anhand zahlloser von ihm selbst erforschten oder in der wissenschaftlichen Literatur beschriebenen Beispielen macht Kahneman deutlich, wie sehr unsere »vernünftigen« Entscheidungen von den vorweg getroffenen spontanen Blitz-Bewertungen unseres Denkens beeinflusst sind. Dabei räumt er dem »System 1«, also dem Schnellen Denken des Menschen, eine hohe Treffergenauigkeit ein – sonst gäbe es die menschliche Spezies wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ihn interessieren besonders die spontanen Denkfehler.

Eines seiner beliebtesten Beispiele ist der »Baseball-Fall«: »Nehmen wir folgende einfache Denkaufgabe. Versuchen Sie nicht, sie zu lösen, sondern vertrauen Sie Ihrer Intuition: Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Dollar. Der Schläger kostet einen Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Ihnen fällt eine Zahl ein. Die Zahl ist selbstverständlich 10, nämlich 10 Cent.«

Diese leichte Denkaufgabe legt eine Antwort nahe, die intuitiv verlockend, aber falsch ist. Denn wenn der Ball 10 Cent kostet, würden die Gesamtkosten 1,20 Dollar betragen (10 Cent für den Ball und einen Dollar mehr, also 1,10 Dollar, für den Schläger – ergibt zusammen 1,20 Dollar). Wenn man aus dem »System 1« zum vernünftigen Langsamen Denken übergeht, gelangt jeder zu dem richtigen Ergebnis – nämlich, dass der Ball 5 Cent kostet.

Korrektur Das Schnelle Denken lässt sich also korrigieren. Aber wenn man es nicht mit dem System 2 überprüft, bleibt der Fehler in der Welt. Da wir aber aufgrund unserer Erfahrung und der Bedingungen unserer Existenz der übergroßen Mehrheit der – meist ja »richtigen« – Spontanbewertungen des Schnellen Denkens vertrauen und wohl auch vertrauen müssen, kommen wir nicht bei allen falschen schnellen Denkergebnissen auf die Idee, sie intelligent zu überprüfen.

Das ist die Botschaft des Buches: Wie viele falsche Ergebnisse des von unserem Willen unabhängigen Denkens bleiben unkontrolliert bestehen und können Fehler mit verheerenden Folgen verursachen? Kahneman hat seine Untersuchungen besonders auf dem Gebiet der Wirtschaft angestellt und kann auf grobe Fehlentscheidungen verweisen, die heute allenthalben Erstaunen auslösen. Gehört das »Zocken« – vor allem mit fremdem Geld – nicht zum »System1«?

Der Autor diskutiert auch den umgekehrten Fall: Unsere Intuition gibt uns ein schnelles, wahrscheinlich richtiges Urteil, aber wir dürfen es aus normativen Gründen nicht dabei belassen. Vor allem im sozialen Bereich gibt es – und Kahneman begrüßt das ausdrücklich – Schutzregeln, die mancher spontan getroffenen, zutreffenden Einschätzung eines Mitmenschen die Verwirklichung untersagen. Unser Menschenbild verbietet oder erschwert zumindest die Diskriminierung und damit manche Entscheidung auf der Grundlage des Schnellen Denkens.

Daniel Kahneman: »Schnelles Denken, Langsames Denken«. Siedler, München 2012, 622 S., 26,99 €