»Warum brüllen die Kanonen? / Warum stirbt das Leben / für glitzernde Kronen? / (…) Du willst mich töten. / Weshalb? / Aus tausend Flöten / weint Wald.«

Die Zeilen spiegeln die Beobachtungen einer politisch wachen und hochsensiblen jungen Frau, die als 15-Jährige beginnt, Gedichte aus dem Französischen, Rumänischen und Jiddischen ins Deutsche zu übertragen und Gedichte zu schreiben. In ihrem Zentrum steht die Bewunderung der Dichterin für die Schönheit der Natur ebenso wie ihre romantischen Gefühle, gerichtet an ihre erste, unerwiderte Liebe, Lejser (Eliezer) Fichman.

Bald schon, unter dem Eindruck der judenfeindlichen Pogrome, Plünderungen, Propaganda, und der ständigen Gefahr der Deportationen in die Lager, beginnt sie, dichterisch die Chronik der Gräuel zu verarbeiten. Seismografisch genau fasst sie die Stimmung dieser Zeit gleichermaßen subtil wie präzise in klug gesetzte Worte. Getragen ist ihre Sprache von einer Reife, die man eher von einer erfahreneren, älteren Schreiberin erwartet hätte.

Zionistische Jugendorganisation Hashomer Hatzair

Selmas Welt, das ist Czernowitz (ukrainisch: Tscherniwzi, rumänisch: Cernăuţi), wo es »mehr Buchhandlungen gab als Bäckereien«, die Hauptstadt der Bukowina und »die heimliche Hauptstadt Europas«, ein Schmelztiegel von Nationalitäten, Kulturen, und Religionen. Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist jüdisch. Man fühlt sich der deutsch-österreichischen Kultur zugehörig. Zu Hause und mit Freundinnen spricht Selma Deutsch, in der Schule ist die offizielle Landessprache Rumänisch.

1924 wird sie in eine jüdisch-orthodoxe Familie hineingeboren. Der Vater, Chaim Meier Merbaum, stirbt, als sie neun Monate alt ist, die Mutter Friederika, geborene Schrager, heiratet 1927 zum zweiten Mal, Leo Eisinger. Man lebt in ärmlichen Verhältnissen, beengt, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Immerhin, Selma hat einen eigenen Schreibtisch.

1939 zieht sie zu ihrer Großmutter Chaje – ein Jahr, nachdem sie und ihre Freundinnen sich der zionistischen Jugendorganisation Hashomer Hatzair angeschlossen haben, wo sich die Jugendlichen auf ein Leben in Palästina vorbereiten. Dort lernt sie Lejser kennen und verliebt sich unsterblich in ihn. Ihre Gedichte, die sie in der Zeit zwischen 1939 und 1942 verfasst, widmet sie ihm.

Vor ihrer Deportation aus dem Ghetto der Stadt, in dem sie und die Familie seit 1941 lebt, gelingt es ihr, eine Auswahl ihrer Gedichte in ein Album zu übertragen, das sie »Blütenlese« nennt. Unter Lebensgefahr lässt sie es Lejser zukommen. Er verwahrt es bis zu seiner Flucht 1944, bringt es Selmas Freundin Else mit den Worten »Ich will nicht, dass die Gedichte verloren gehen, wenn ich es nicht schaffe«. Er schaffte es nicht. Selmas Freundinnen Renée Abramovici-Michaeli und Else Schächter-Keren nehmen sich der Gedichtsammlung an, und so gelangt sie nach Israel.

Anders als ihre Verfasserin überlebten die Gedichte, und doch blieb das Werk der jungen Lyrikerin aus Czernowitz viele Jahre unbekannt; bis zu seiner Entdeckung kannte die deutschsprachige Literaturszene nur die von dort stammende Dichterin Rose Ausländer und die Dichter Itzig Manger, Alfred Margul-Sperber und Paul Celan. Dieser ist Selmas Großcousin, und er gestattet, um ihr »ein Denkmal zu setzen«, einen Abdruck seines Gedichts »Todesfuge« in der 1968 in der DDR erschienenen Anthologie Welch Wort in die Kälte gerufen.

Gedichte, die in einem Banksafe eingelagert sind

In Israel liest Hersch Segal, Selmas Lehrer in Czernowitz, das darin von Selma abgedruckte Gedicht »Poem«, macht sich auf die Suche und findet Selmas Freundinnen, findet die Gedichte, die in einem Banksafe eingelagert sind, und druckt, da er keinen Verlag findet, 1976 auf eigene Kosten eine Auflage von 400 Exemplaren. In Deutschland gelangt eines dieser Exemplare zu Hilde Domin, die es dem Journalisten und Exilforscher Jürgen Serke übergibt. Als er 1980 im Stern »Die Geschichte einer Entdeckung« und im selben Jahr die Gedichte unter dem Titel Ich bin in Sehnsucht eingehüllt bei Hoffmann und Campe veröffentlicht, ist die Resonanz groß.

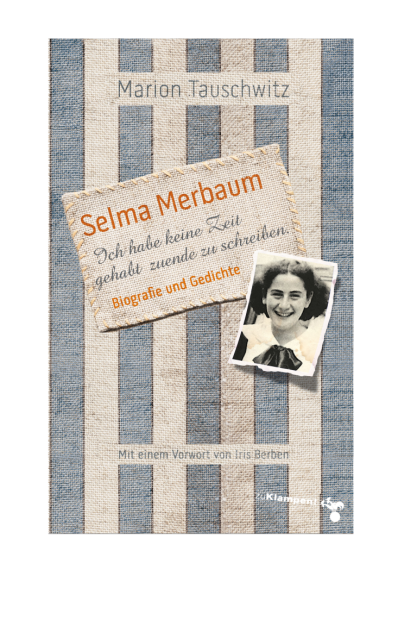

Das erfährt auch die Heidelberger Schriftstellerin Marion Tauschwitz. Nach dem Erscheinen ihrer wissenschaftlich fundierten Biografie Selma Merbaum. Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu

schreiben (2014) melden sich Zeitzeugen aus aller Welt. Mit neu entdeckten Dokumenten sowie drei bisher unbekannten Fotos und einer Zeittafel erscheint zum 100. Geburtstag der Dichterin am 5. Februar 2024 eine erweiterte Neuausgabe.

In jahrelanger akribischer Recherche hat die ehemalige Gymnasiallehrerin Archivmaterial aus der Ukraine, aus England, den USA, Deutschland und Israel ausgewertet und mit Zeitzeugen und Weggefährtinnen gesprochen. Durch deren Erinnerungen lernen wir heute neben der Schwere der Verse auch eine andere Seite von Selma kennen. Sie berichten von ihrer unbändigen Lebenslust, davon, dass sie gern tanzte und in der Jugendgruppe die Ausgelassenste war. In ihrem Vorwort schreibt Iris Berben: »Die Biografie gibt Selma ihre Identität zurück, die die Nazi-Schergen ihr zu nehmen versucht hatten.«

Selma Merbaum wurde am 28. Juni 1942 nach Transnistrien und von dort zwei Monate später mit 1150 anderen Inhaftierten in das Zwangsarbeitslager Michailowka verschleppt. Sie starb am 16. Dezember 1942 an Typhus, wie Anne Frank in Bergen-Belsen zwei Jahre später. Beiden gemein war die Liebe und das Talent zum Schreiben. Ihre Träume, ihre Hoffnungen. Ihre zu kurzen Leben und ihr sinnloser Tod. Geblieben sind ihre Werke. Die 57 erhaltenen Gedichte von Selma Merbaum sind als lyrische Chroniken einer zerstörten Welt zu lesen.

Das letzte Gedicht aus ihrem Band »Blütenlese« trägt den Titel »Tragik«. Es endet mit den handschriftlich hinzugefügten Zeilen: »Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben. Schade daß du dich nicht von mir empfehlen wolltest. Alles Gute Selma«.

Marion Tauschwitz: »Selma Merbaum. Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben«. Klampen, Springe 2023, 349 S., 28 €