Kriege und bewaffnete Konflikte machten im 20. Jahrhundert bis zu 300 Millionen Menschen zu Flüchtlingen. Allein in Europa wurden durch den Zweiten Weltkrieg 60 Millionen Menschen in die Flucht getrieben – mehr als zehn Prozent der damaligen Bevölkerung des Kontinents.

Palästina Dagegen wirkt die Zahl arabischer Flüchtlinge aus dem ehemaligen Mandatsgebiet Palästina vergleichsweise gering: Rund 700.000 Araber verließen Palästina aufgrund des ersten israelisch-arabischen Kriegs von 1948/49. In dieser Zahl enthalten sind übrigens die rund 50.000 Araber, die bereits in den Jahren vor dem Krieg das Gebiet verließen – meist aus Frust über und Misstrauen gegenüber der eigenen Führung.

Zusammen mit den Flüchtlingen aus der Zeit des Sechstagekriegs von 1967 gab es immer noch weniger als eine Million sogenannter Palästinaflüchtlinge. Allerdings offenbart sich im Kontrast zur nahezu gleich großen Gruppe jüdischer Flüchtlinge, die bis in die 50er-Jahre die muslimischen Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas verlassen musste, der politische Missbrauch der Palästinaflüchtlinge als Waffe gegen Israel und als propagandistischer Sieg, den die Palästinenser hier errungen haben.

Hätten die Araber im Gebiet Palästina und die arabischen Staaten keinen Krieg begonnen, hätte kein einziger Araber das Gebiet verlassen müssen.

Die Gründe, die zur Entstehung der beiden Flüchtlingsgruppen führten, könnten unterschiedlicher nicht sein. Bereits zu Beginn der 40er-Jahre, also lange vor der Gründung des Staates Israel, fanden im arabischen Raum antisemitische Pogrome statt, die auf der verbreiteten religiös-kulturellen Haltung gründeten, wonach Juden (und andere Minderheiten) lediglich eine geduldete Gruppe darstellen.

UN-Teilungsplan Zusätzlich wurde den Juden per se eine prozionistische Haltung unterstellt, selbst wenn sich jüdische Gemeinden den antizionistischen Positionen der Bevölkerungen und der Regierungen in manchen Ländern anschlossen. Die Vertreibung der Juden war also das Ergebnis einer gezielten Kampagne, auch gesteuert durch die Arabische Liga, die den arabischen Raum nach 2500 Jahren jüdischer Präsenz praktisch von Juden säuberte.

Dagegen ist die Flucht der Araber aus Israel/Palästina hauptsächlich auf arabische Kriegstreiberei zurückzuführen. Rund 700 arabische Milizen im Mandatsgebiet Palästina, die meisten militärisch völlig unqualifiziert, versuchten, den UN-Teilungsplan vom November 1947 militärisch zu verhindern. Mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 begannen darüber hinaus fünf arabische Armeen eine ebenfalls erfolglose Invasion.

Hätten die Araber im Gebiet Palästina und die arabischen Staaten keinen Krieg begonnen, hätte kein einziger Araber das Gebiet verlassen müssen. Und hätten die arabischen Staaten und die von ihnen unterstützten Terrorkommandos im Vorfeld des Sechstagekriegs nicht bestehende Waffenstillstandsabkommen gebrochen, regelmäßige Angriffe besonders auf Israels Norden geführt und öffentlich die Zerstörung Israels propagiert, wäre es auch nicht zum Kriegsausbruch im Juni 1967 gekommen. Entsprechend wäre eine weitere arabische Fluchtbewegung ausgeblieben.

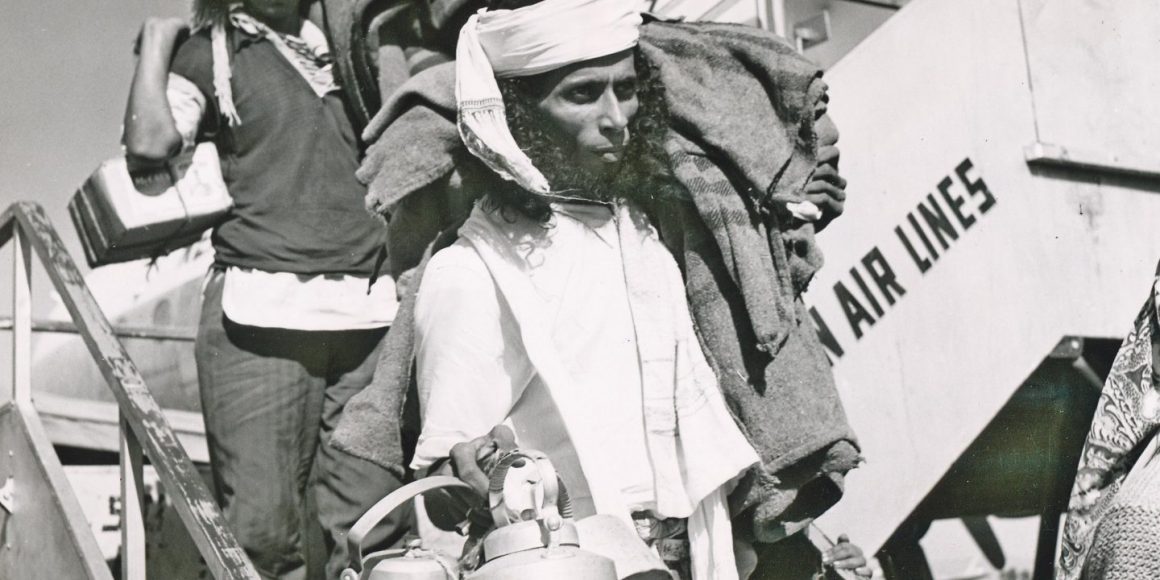

INTEGRATION Die arabischen Juden flohen mehrheitlich nach Israel. Ihre Zuwanderung war Segen und Herausforderung zugleich für das junge und kleine Land. Israel brauchte Einwanderer, allerdings führten ihre unterschiedlichen kulturellen und sozialen Vorstellungen nicht selten zu gesellschaftlichen Reibungen. Und nicht selten waren sie Diskriminierung ausgesetzt. Trotzdem muss Israel eine enorme Integrationsleistung bescheinigt werden. Die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Israel besteht heute aus Nachkommen dieser Flüchtlinge; sie sind voll integriert, und ihr kulturelles Erbe ist ein präsenter Teil des öffentlichen Lebens.

Die Vererbung des Flüchtlingsstatus ist ein großes Problem, aber nicht das einzige.

Die arabischen Flüchtlinge dagegen wurden – außer in Jordanien – in keinem arabischen Land integriert oder zumindest mit der Staatsbürgerschaft ausgestattet, was sicherlich ohne große Mühe hätte erfolgen können. Denn Sprache und Kultur waren nahezu deckungsgleich, und nicht wenige kehrten einfach in die Länder zurück, aus denen sie oder ihre Vorfahren in den Jahrzehnten zuvor erst in das Mandatsgebiet eingewandert waren. Trotzdem leben sie und ihre Nachkommen bis heute fast überall im arabischen Raum in Flüchtlingslagern oder deren direkter Umgebung. Durch die Vererbung des Flüchtlingsstatus auf die nachkommenden Generationen ist die Zahl der »Flüchtlinge« auf über 5,5 Millionen Menschen angewachsen, knapp 40 Prozent davon leben heute in Jordanien.

Dabei ist die Vererbung des Flüchtlingsstatus nicht das einzige Problem. Hinzu kommt, dass unter den Statuten des speziell für sie eingerichteten UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA der Status als Palästinaflüchtling nicht beendet werden kann, solange keine Rückkehr erfolgt. Das führt zu der absurden Situation, dass zwei Millionen jordanische Staatsbürger bis heute als Palästinaflüchtlinge anerkannt werden und mit einem Rückkehrrecht ausgestattet sind.

RÜCKKEHR Selbst deutschen Staatsbürgern, die von Palästinaflüchtlingen abstammen, wird von der UNRWA formell ein Rückkehrrecht zugesprochen. Und das wiederum führt angesichts der großen Anzahl potentiell berechtigter Rückkehrer zu einer unerfüllbaren Forderung, denn die Rückführung dieser Menschen würde die Juden im eigenen Land zu einer Minderheit machen – das faktische Ende des einzigen jüdischen Staates. Dass keine israelische Regierung dieser Forderung nachgeben wird, ist offensichtlich.

Stellen wir uns kurz vor, dass alle Flüchtlinge des 20. Jahrhunderts nach diesen Vorgaben behandelt würden – vermutlich hätten wir heute eine Milliarde Flüchtlinge mit Rückkehrrecht in alle möglichen Länder der Welt. Es ist sinnvoll, dass spätestens mit der Erlangung einer neuen Staatsbürgerschaft der Flüchtlingsstatus – und damit ein Rückkehrrecht – erlischt. Dies sollte bei Palästinaflüchtlingen nicht anders sein.

Selbst deutschen Staatsbürgern, die von Palästinaflüchtlingen abstammen, wird von der UNRWA formell ein Rückkehrrecht zugesprochen.

Das Missverhältnis zu Ungunsten der anderen 20,4 Millionen heute weltweit anerkannten Flüchtlinge gegenüber den Palästinaflüchtlingen drückt sich auch in Zahlen aus: Aktuell werden die Palästinaflüchtlinge von 32.000 UNRWA-Mitarbeitern in drei Ländern (Syrien, Jordanien, Libanon), dem Westjordanland und dem Gazastreifen versorgt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das sich um alle anderen Flüchtlinge weltweit kümmert, verfügt lediglich über 17.000 Mitarbeiter in knapp 140 Ländern.

Schicksal Während die Palästinaflüchtlinge bis heute als politische Verhandlungsmasse gegen Israel benutzt werden, ist das Schicksal der jüdischen Vertriebenen auch in Israel erst nach mehreren Jahrzehnten Teil des politisch-öffentlichen Bewusstseins geworden. 2010 verabschiedete die Knesset ein Gesetz, das die Entschädigung der vertriebenen Juden zu einem unverzichtbaren Teil eines Friedensvertrags erklärt und für jede israelische Regierung bindend ist. Und seit 2014 gilt ihnen in Israel der 30. November als nationaler Gedenktag.

Auch wenn sich schon aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen, die zum Aufkommen der beiden Flüchtlingsgruppen beitrugen, eine Gleichstellung verbieten sollte, so werden neuerdings auch in Israel Vorstellungen laut, gegenseitige Entschädigungsansprüche aufzurechnen.

Auch dabei hätte Israel im Prinzip gute Karten. Die UN selbst errechnete 1951 den materiellen Schaden, der Arabern aus Palästina und Juden aus dem arabisch-muslimischen Raum aufgrund von Flucht und Vertreibung entstanden war: Mit einem heutigen Wert von rund acht Milliarden Euro erlitten die Juden einen doppelt so hohen Schaden wie die Araber.

Der Autor ist Historiker und promovierte am Institut für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU München.