Kurt Tucholsky hat einst die Figur des Herrn Wendriner geschaffen, des prototypischen deutsch-jüdischen Spießers. Herr Wendriner ist kleiner Geschäftsmann, politisch reaktionär und kulturell borniert. Sein Judentum besteht im Kern nur noch aus dumpfem Misstrauen gegen die Gojim, bei gleichzeitiger serviler Assimilationsbeflissenheit an die Mehrheitsgesellschaft. Diese fiktive Gestalt war durchaus repräsentativ für die Masse der deutschen Juden damals, repräsentativer allemal als Künstler und Intellektuelle wie Max Liebermann, Franz Rosenzweig oder eben Kurt Tucholsky.

kleinbürger Auch heute sind die meisten Juden in Deutschland keine weltläufigen Intellektuellen, sondern gehören zur bürgerlichen Mittelschicht. Sie verdienen ihr Geld als Angestellte oder kleine Unternehmer, wohnen zur Miete oder in hypothekarisierten Eigenheimen, stöhnen über die Steuern, haben 2009 auf den letzten Drücker noch die Abwrackprämie für ihr Altauto kassiert, machen sich Sorgen, ob der Notendurchschnitt ihrer Kinder für die Zulassung zum BWL-Studium reicht. Kleinbürgerlich ist auch die Mentalität. Das Gros der Juden lebt in klassischen Kleinfamilien; Lebensentwürfe außerhalb dieses Musters sind ihnen leicht suspekt. Auch in Staat und Gesellschaft bevorzugen sie geordnete Verhältnisse, wählen CDU oder rechte Sozialdemokraten. Dass, wer es mit harter Arbeit zu was gebracht hat, mehr wert ist als Faulpelze, die von anderer Leute Steuern leben, werden 90 Prozent aller Juden sofort unterschreiben. Intellektuell oder künstlerisch interessierter als andere sind sie ebenfalls nicht. Im Wohnzimmer – Gelsenkirchener Barock und/oder Ikea – stehen auf dem Bücherbrett nicht Philip Roth und Else Lasker-Schüler, sondern vier oder fünf Buchklubbestseller plus ein Israelbildband. An den Wänden hängen Ölschinken (eventuell nicht Alpen, sondern Klagemauer). Aus der Stereoanlage ertönt André Rieu statt Barenboim. Auch mit der Religiosität ist es nicht weit her. In ihrer jüdischen Gemeinde sind die meisten zahlende Mitglieder, die Synagoge von innen sehen sie nur an den Hohen Feiertagen. Ihre Lebensmittel kaufen sie bei Edeka, nicht im überteuerten Koscherladen. Und mehr als der Nahostkonflikt belasten sie Konflikte in der Ehe oder am Arbeitsplatz.

medienbilder Doch das wissen die allermeisten Deutschen nicht. Denn sie sind noch nie einem leibhaftigen Juden begegnet. Schon mangels Masse nicht. Rund 80 Millionen Menschen leben in der Bundesrepublik. Etwa 200.000 von ihnen sind jüdisch. Macht 2,5 Promille, eine relevante Größe nur bei Alkoholkontrollen im Straßenverkehr. Was man über Juden weiß, oder glaubt zu wissen, stammt deshalb in der Regel nicht aus eigener Anschauung, sondern ist aus Schulunterricht und Medien geschöpft. Dort aber kommen Juden in der Regel nur in drei Zusammenhängen vor: Schoa, Religion und Israel. Im Bewusstsein der allermeisten Bundesbürger haben Juden entweder Bart und Peijes, sind Uzi-bewehrte Siedler oder wurden vergast. Oder sie heißen Michel Friedman. Den kennt man aus dem Fernsehen.

eliten Dabei wird wie kaum sonst wo auf der Welt in Deutschland der Dialog zwischen Juden und Nichtjuden offiziell gepflegt. Der Zentralrat ist ein geschätzter Gesprächspartner der Bundesregierung. Bei kommunalen Festveranstaltungen sitzen die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinden in der ersten Reihe neben den örtlichen Würdenträgern der katholischen und evangelischen Kirche. (In manchen Städten mittlerweile ergänzt durch lokale muslimische Repräsentanten.) Kaum eine Neueinweihung einer Synagoge, bei der nicht der Ministerpräsident die Festrede hält, einschließlich der inzwischen unvermeidlichen Floskel »Wer ein Haus baut, will bleiben«. Auch im nichtstaatlichen Establishment sowie in Kultur und Medien spielen Deutschlands Juden eine unübersehbare Rolle. In den Rundfunkräten der öffentlich-rechtlichen Sender haben Vertreter der jüdischen Institutionen wie selbstverständlich Sitz und Stimme. Die jüdischen Museen, allen voran das in Berlin, gehören zu den meistbesuchten Häusern ihrer Art. An den Hochschulen florieren jüdische Studien aller Art, von Holocaustforschung bis Jiddischistik. Bei Kirchentagen und im Dialog der Religionen gehört Micha Brumlik zum festen Inventar. Ein neues Buch von Maxim Biller ist immer ein literarisches Ereignis. Im Feuilleton der FAZ kann man regelmäßig kluge Betrachtungen von Salomon Korn lesen. Henryk M. Broder steht wie kein anderer für die Kunst der öffentlichen Polemik, manchen gilt er als zweiter Börne. So viel jüdische Präsenz war selten.

GEISTESVERWANDT Freilich nur auf der Ebene der politischen und kulturellen Eliten. Für die Masse der Bundesbürger sind und bleiben Juden unbekannte Wesen. Was schade ist. Denn träfe Otto Normalverbraucher zufälligerweise doch einmal persönlich auf einen Juden – im Kollegenkreis, bei einer Party oder im Tennisklub – würde er feststellen können, dass Moische Normaljude (der meist auch nicht Moische heißt, sondern völlig unverfänglich Richard oder Markus) ihm weit ähnlicher ist als den jüdischen Promis, die man aus den Medien kennt. Die Broder, Billers und Brumliks sind völlig unrepräsentativ. Der deutsche Durchschnittsjude liest eher Kicker als Talmud, wäscht am Samstag sein Auto, statt in die Synagoge zu gehen, hört lieber ABBA als Klesmer. Israel kennt er hauptsächlich von regelmäßigen Winterferien in Eilat, aufregen tut er sich weniger über Neonazis als über den schlechten Tabellenplatz seines Bundesligavereins. Und über Schwule, Türken und Hartz-IV-Schmarotzer kann er herziehen wie der beste Stammtischbruder.

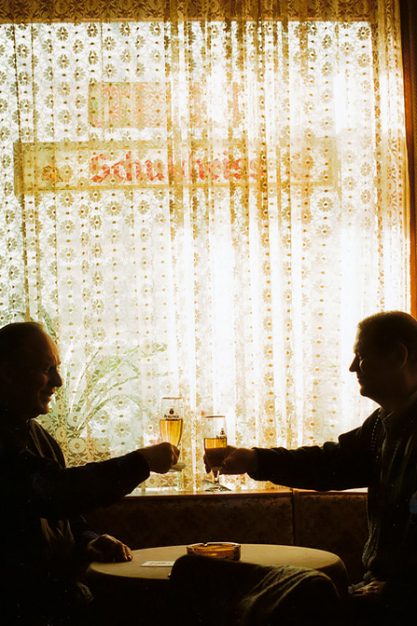

Juden sind tatsächlich, könnte unser deutscher Spießer erstaunt und erfreut konstatieren, Menschen wie du und ich. Philosemiten, denen jeder Jude ein Nathan der Weise sein muss, oder wenigstens ein Amoz Oz, mag das betrüben. Ebenso Rabbiner oder säkulare jüdische Intellektuelle, die, jeweils auf ihre Art, an den Mythos der Auserwähltheit glauben. Dabei liegt im jüdischen Spießertum eine große Chance. Es, und es allein, kann die Basis dafür bilden, dass der viel beschworene deutsch-jüdische Dialog von der Phrase zur Wirklichkeit wird. In der Verwandtschaft ihrer Vorurteile, ihrer intellektuellen Beschränkungen und dumpfen Affekte können die meisten Juden und Nichtjuden problemlos zueinanderfinden. Gemeinsames Stammtischpalavern über korrupte Politiker, faule Arbeitslose, Ausländerflut (ob Türken oder Russen) stellt mehr deutsch-jüdische Verständigung her als sämtliche Wochen der Brüderlichkeit und Leo-Baeck-Preise zusammengenommen. Man verachte die Wendriners nicht. Der deutsch-jüdische Dialog braucht sie, wenn er endlich aus der Sphäre der Kirchentage, Kanzlerreden und Feuilletons herunter finden soll an Kneipentresen, zu Tupperpartys und in Fußballstadien. Dorthin, wo die Juden und die Deutschen wirklich sind.