Wenn man seinem Großonkel, dem Galeristen Alfred Flechtheim, glauben darf, dann war Alex Natan »der schnellste Jude Deutschlands«. Doch selbst wenn er nur der zweit- oder dritt- oder siebtschnellste Jude seiner Zeit gewesen wäre, so lohnt doch ein genauer, ein biografischer Blick auf das Leben dieses Mannes.

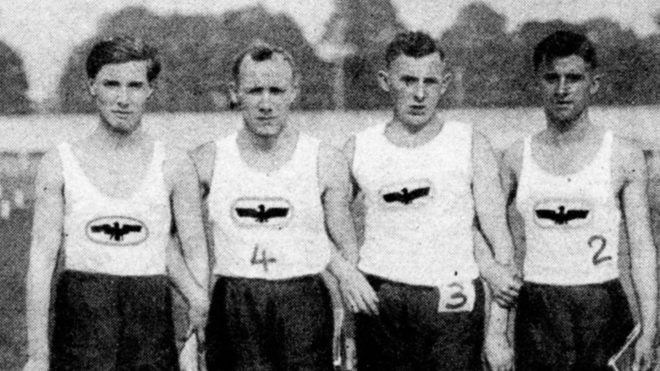

Geboren 1906 als Heinz Alexander Nathan wurde der Berliner zugleich Sportjournalist und Spitzensportler. Seit den späten 1920er-Jahren schrieb Natan für den »Vorwärts« und die »Welt am Montag«. Und so ganz nebenbei lief er 1929 mit der 4-mal-100-Meter-Staffel des SC Charlottenburg Weltrekord.

außenseiter Der SCC aber warf seinen schnellen Juden schon 1931 wegen »unpatriotischem Verhalten und schmutziger Charakterlosigkeit« hinaus. Dass da Antisemitismus mitspielte, kann man vermuten, doch wie sein Biograf, der deutsch-englische Historiker Kay Schiller, bei der Buchpräsentation im Berliner Olympiapark ausführte, war Alex Natan ohnehin ein »existenzieller Außenseiter«, aus drei Gründen: jüdisch, schwul, intellektuell.

Geboren in eine säkulare Berliner Familie, begeisterte sich Natan für das gesellschaftliche Leben der Weimarer Republik, und dank seines Großonkels konnte er daran auch in vollen Zügen teilhaben. Er verstand sich als »politischer Sportjournalist«, wie Schiller es ausdrückt: einer, der die Interessen und Rechte der Athleten betonte gegen eine Sportwelt, die von nationalistischen Heuchlern regiert wurde.

BAR KOCHBA HAKOAH Nach seinem Rauswurf aus dem SCC schloss sich Natan dem Sportklub Bar Kochba Hakoah in Berlin an. Enttäuscht war er nicht nur vom bürgerlichen Sport, sondern zugleich von der Arbeiterbewegung. 1933 floh Natan nach England, wo er familiäre Kontakte hatte. In seiner Selbstwahrnehmung entkam er Deutschland nicht, weil er als Jude verfolgt wurde, sondern »aufgrund eigener politischer Überzeugungen«, denn er hatte als Sportredakteur der »Welt am Montag« deutlich gegen die Nazis angeschrieben.

In England kam er in Kontakt zu Widerstandskreisen der sogenannten Vizekanzleigruppe, die Hoffnungen auf Franz von Papen (früher Zentrum, dann NSDAP) setzte, der ihnen moderater als Hitler schien. In Großbritannien wurde Natan zwar drangsaliert und musste sich mit Gelegenheitsarbeiten als Journalist, Leichtathletiktrainer oder Deutschlehrer durchschlagen. Doch er engagierte sich stark für diese hochgradig widersprüchliche Opposition gegen Hitler; illegal bereiste er für sie sogar Deutschland.

INTERNIERUNG 1939 wurde Natan in England als »feindlicher Ausländer« verhaftet. Anders als die meisten, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen waren, kam er jedoch nicht nach wenigen Monaten frei. Vier Jahre dauerte die Internierung, was mit großer Wahrscheinlichkeit Natans Homosexualität geschuldet war. Nach 1945 wurde er Lehrer in England, schrieb für deutsche Verlage etliche Bücher, war politischer Englandkorrespondent des »Tagesspiegel«, schrieb für die »Frankfurter Allgemeine« und die »Zeit«, und sehr fleißig hat er für den Südwestfunk Radiobeiträge geliefert. 1971 starb Alex Natan im Alter von nur 65 Jahren in England.

Linker wollte Natan nicht mehr sein, Deutscher auch nicht, und dass er Jude war, hatte keine größere Bedeutung für ihn. Aber seine Homosexualität wollte und konnte er nicht verdrängen, und den Sport liebte er; mit scharfem Intellekt analysierte er ihn. Kay Schillers Biografie ist zu verdanken, dass wir uns wieder mit diesem Alex Natan beschäftigen können, der – vergessen sollte man diese Information nicht – in den 1920er-Jahren zu den schnellsten Juden Deutschlands zählte.

Kay Schiller: »›Der schnellste Jude Deutschlands‹. Alex Natan (1906–1971). Eine Biografie«. Wallstein, Göttingen 2022, 398 S., 28 €