Jeden Monat nutzen mehr als eine Milliarde Menschen weltweit den Kurzvideodienst TikTok, in Europa sind es rund 100 Millionen. Es ist vor allem die sogenannte »Generation Z«, die Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen also, die sich von den Inhalten dort angesprochen fühlt. Mehr als zwei Drittel aller TikTok-Posts werden von Nutzern aus dieser Kohorte gepostet oder richten sich an sie.

GEDENKSTÄTTEN Waren es anfangs überwiegend unterhaltsame Inhalte, die ihren Weg auf die Plattform fanden, finden auf TikTok zunehmend auch ernsthafte Debatten über gesellschaftspolitische Themen statt. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar will TikTok nun auch die Erinnerung an die Schoa in den Vordergrund stellen. Die 98-jährige britische Holocaustüberlebende Lily Ebert ist ein Star auf TikTok, seit sie vor einigen Monaten gemeinsam mit ihrem Urenkel Dov Forman damit begann, Videos dort zu posten. 1,6 Millionen Menschen folgen Ebert und Forman mittlerweile auf der Plattform.

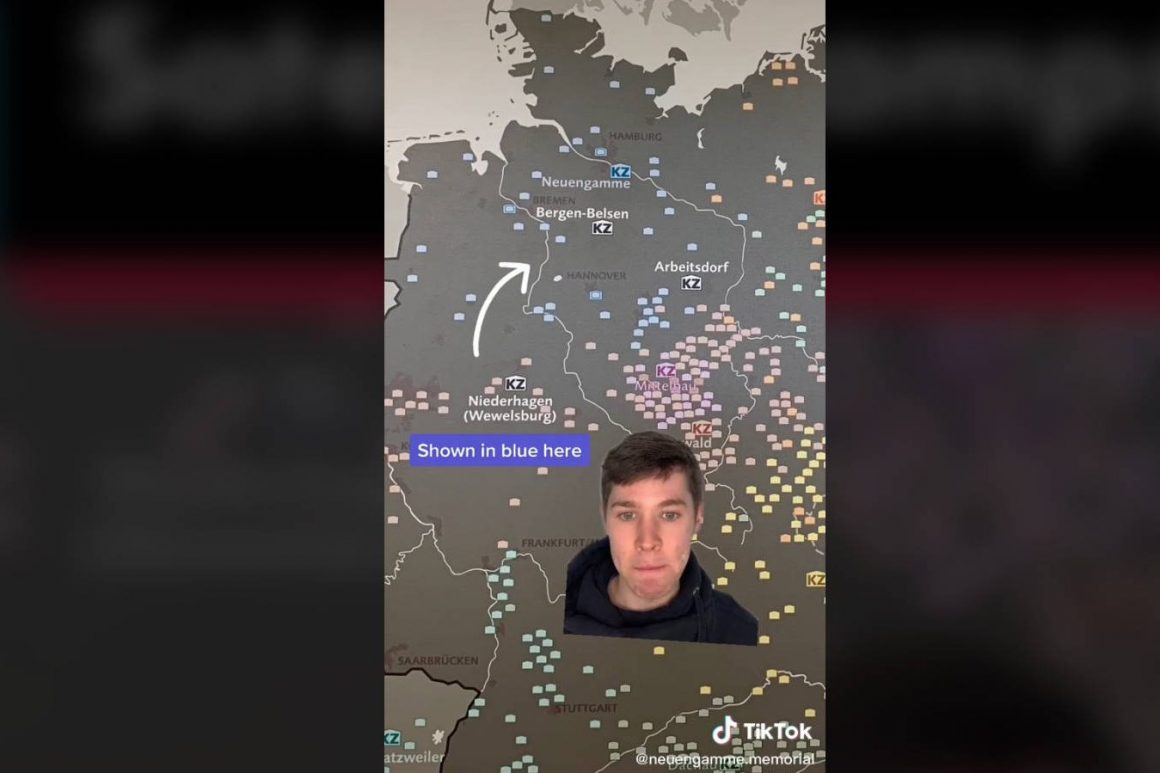

Neuerdings sind sogar mehrere KZ-Gedenkstätten auf TikTok vertreten, die – überwiegend auf Englisch – kurze, informative Videoclips veröffentlichen. Vorreiter in Deutschland ist die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg. 38 Clips stehen schon auf ihrer TikTok-Seite, 9600 User folgen der Gedenkstätte und sogar 92.300 Personen haben die Seite schon mit einem »Like« bedacht.

In den Videos wird kurz und bündig erklärt, was während der NS-Herrschaft in Neuengamme geschah, welche Einzelschicksale es gab und wie heute der rund 50.000 Menschen gedacht wird, die dort ermordet wurden. Ein Kurzvideo von Neuengamme, welches die Markierungen auf den Häftlingsuniformen erklärt, sahen sich bereits über 400.000 TikTok-Nutzer an.

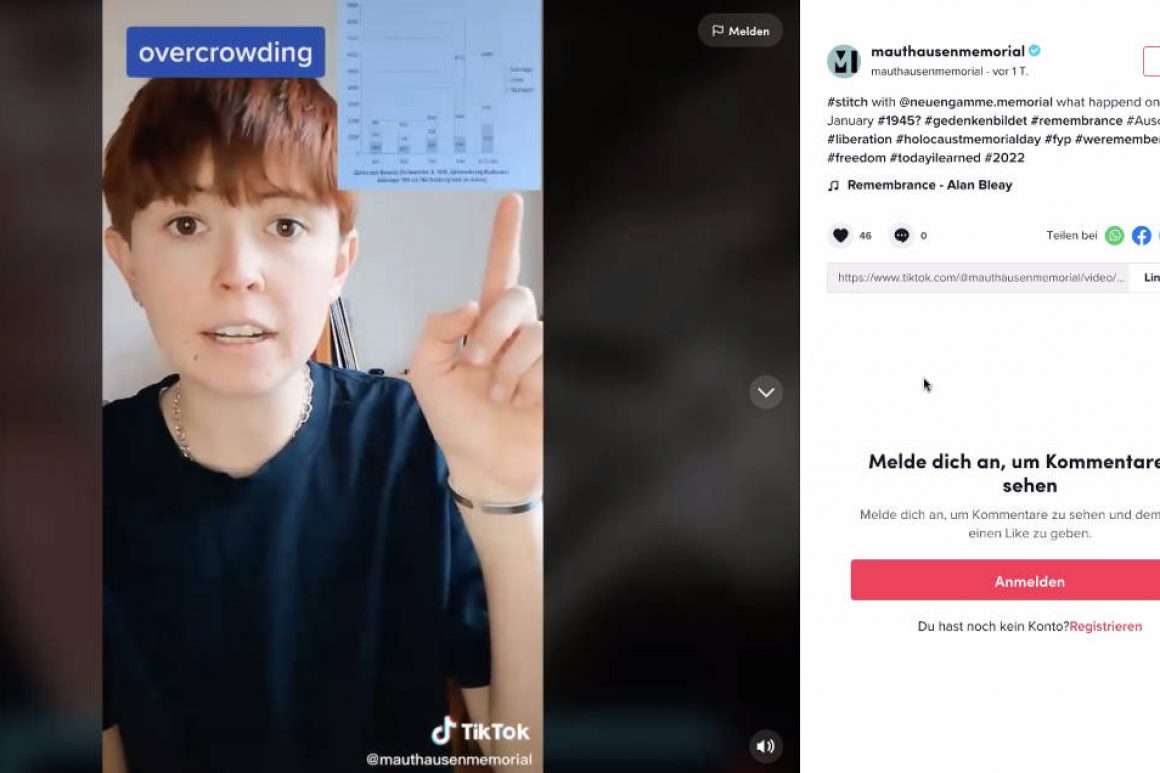

In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich werden ebenfalls seit kurzem Erklärvideos speziell für TikTok produziert. Marlene Wöckinger ist eine von zwei Personen, die darin vor der Kamera auftritt. »Es ist uns von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wichtig, in den Dialog mit Menschen zu treten, sowohl vor Ort als im digitalen Raum, und das geht auch mit Denkanstößen, die nur eine Minute oder 30 Sekunden lang sind«, sagt sie. Gerade TikTok sei auf den intensiven persönlichen Dialog ausgerichtet – »und das passt gut zu unserem Vermittlungsziel«, glaubt Wöckinger.

LOB TikTok-Deutschland-Geschäftsführer Tobias Henning unterstrich nun im Rahmen der Präsentation des Pilotprojekts »TikTok - Shoah Education and Commemoration Initiative« am Mittwoch, seine Plattform wolle ihren Beitrag leisten, um aktiv zur Aufklärung und Bildung über den Holocaust beizutragen. Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, lobte in der Pressekonferenz die Initiative der Plattform als ein »wichtiges Zeichen«. So werde es gerade einer jüngeren Zielgruppe möglich, Überlebende der Schoa kennenzulernen oder sich mit ihnen auszutauschen.

»Die Plattformen sind auch Orte, wo in scheinbarer Anonymität Menschen sich trauen, Dinge zu äußern und Straftaten zu begehen, die sie im wahren Leben so nicht begehen würden.«

Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland

Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland habe hohe Erwartungen an die Betreiber sozialer Netzwerke. Letztere besäßen eine große Verantwortung, betonte Botmann. »Es ist eben nicht so, dass die Plattformen lediglich ein Abbild der Gesellschaft sind. Sie sind auch Orte, wo in scheinbarer Anonymität Menschen sich trauen, Dinge zu äußern und Straftaten zu begehen, die sie im wahren Leben so nicht begehen würden«, sagte er.

Hass und Hetze müssten daher nicht nur konsequent gelöscht und seine Ausbreitung gestoppt werden. Man müsse auch Aufklärung betrieben werden – hier gehe Tiktok mit gutem Beispiel voran.

Remko Leemhuis pflichtete ihm bei. Der Geschäftsführer des Berliner Büros des American Jewish Committee (AJC) will, dass Inhalte zielgruppengerecht aufbereitet, gleichzeitig aber auch der Ernsthaftigkeit des Themas gerecht werden. Wegen der rapide abnehmenden Zahl der Zeitzeugen und der zunehmenden Relativierung der Schoa, die bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreiche, stehe die Erinnerungskultur vor großen Herausforderungen, betonte Leemhuis.

Gemeinsam mit TikTok und anderen Partnern führte das AJC auch eine mehrteilige Seminarreihe ein Pilotprojekt durch, bei dem Gedenkstätten und Museen ermutigt wurden, über ihre Arbeit auf TikTok zu informieren. In den Clips berichten die Gedenkstätten über Hintergründe zu den jeweiligen Orten, Gebäuden und Ausstellungsstücken.

ANSTOSS Tobias Ebbrecht-Hartmann forscht an der Hebräischen Universität in Jerusalem und hat das Projekt der Gedenkstätten wissenschaftlich begleitet. Er glaubt, dass TikTok trotz seines Formats ein wirksames Medium für die Erinnerung an und die Vermittlung der Schoa sein kann. Dennoch müsse man Bedenken ernst nehmen, dass Inhalte zum Thema Holocaust auch ab und an falsch verstanden, missbraucht oder verzerrt würden. Wichtig sei deshalb eine gute Moderation der Kommentare unter den Videos.

Iris Groschek von der Gedenkstätte Neuengamme ist der Ansatz, über TikTok ein ganz anderes Zielpublikum zu erreichen, sehr wichtig. »Wir wollen Informationen zum Ort weitergeben, und das auf eine Weise, die hoffentlich ansprechend ist und dazu führt, dass junge TikTok-Nutzerinnen auf unseren Account stoßen und sagen, ›Hey, das ist eine interessante Geschichte, darüber möchte ich mehr erfahren‹. Unsere Motivation ist nicht nur, über die nationalsozialistischen Verbrechen aufzuklären und das Bewusstsein für Vergangenes, sondern auch über aktuelles Unrechtshandeln zu schärfen und auch einen Rahmen zum Nachdenken zu geben«, betonte Groschek.