»Ém Herrgott siner nàmme heisst: Villicht« – diese freie Übersetzung einer Zeile aus dem Sohar in den Elsässer Dialekt setzte Claude Vigée, der am vergangenen Freitagabend in Paris fast 100-jährig gestorben ist, unter sein Gedicht »Letschdi Hoffnung«, in dem er über den Tod und das Leben danach in seiner ihm eigenen elsässischen Klangfarbe nachdachte.

»Undrem doodehemd flàckerts e wîl noch, gànz dièf, ém ewiche nèwwel. Unter dem Totenhemd flackerts es noch eine Weile, ganz tief, im ewigen Nebel.« Flackert das »Villicht«, das Vielleicht, das Kenn- und Kernwort von Vigées Lebensphilosophie.

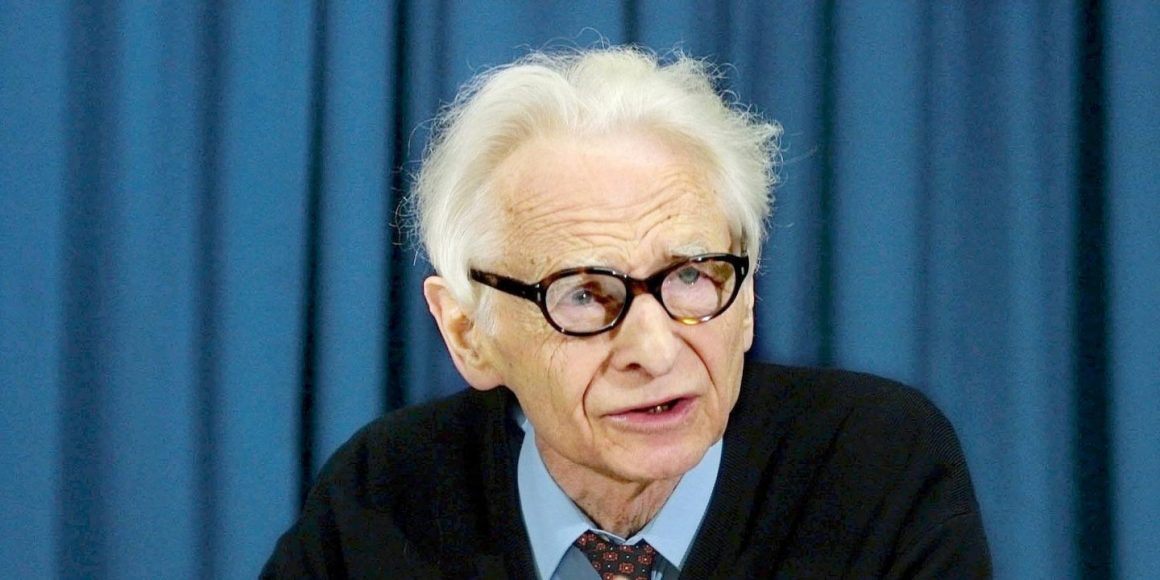

familie Geboren wurde Claude Vigée, als Claude Strauss, am 3. Januar 1921 im unterelsässischen Bischwiller, damals ein Zentrum der Textilindustrie, als Sohn einer alteingesessenen jüdischen Familie. In seinen Erinnerungen Der große Lebold, eine Jüdische Komödie hat er pikaresk und grotesk, mit subtilem, liebevollem Humor und unsentimentaler Wehmütigkeit seine Kindheit im Elsaß beschrieben.

Ein Panorama jüdischen Lebens, angesiedelt im Niemandsland zwischen den Kulturen, dem französischen und dem deutschen Kulturraum und dessen wechselvoller Geschichte. Ein Spannungsverhältnis, das Vigée prägnant auf den Punkt brachte: »Ich bin Jude und Elsässer. Also doppelt Jude und doppelt Elsässer.«

Eine Biografie mit Traumata und Zäsuren, die Vigée in allen seinen Arbeiten, in Gedichten, Essays, Tagebuchaufzeichnungen, im Elsässer Dialekt wie auf Französisch, in seinen Lebensbüchern, verarbeitete.

sprachzwang Das erste Trauma: das Sprachproblem. Aufgewachsen im Elsässisch-Jiddischen: Der französische Sprachzwang in der Bischwiller Schule, die Körperlichkeit des Elsässer Dialekts konfrontiert mit der Abstraktheit der französischen Sprache.

Dieses Sprachproblem, das Benennen der erkennbaren Welt durchzieht sein ganzes Werk. Seine Prosa wie seine Lyrik sind aus einem atmenden Körper heraus geschrieben; man spürt in seinen Versen seinen Leib, sein Entsetzen, seine Trauer wie seine Hoffnung.

Der elsässische Dialekt wurde ihm in den USA zum inneren Exil.

Vor der heranrückenden deutschen Wehrmacht muss er 1940 nach Südfrankreich fliehen. Er schließt sich der jüdischen Widerstandsbewegung, der action juive, gegen die Nazis an und ändert seinen Geburtsnamen Strauss in Vigée, der Kultur des Todes bewusst eine Kultur des Lebens entgegensetzend, indem aus dem biblischen »Ani Chaj« (Isaia, XLIX,18), »Ich lebe«, französisch »Je la vie«, »Vie j’ai«, Vigée wird. Angesichts der Schoa ein programmatisches Bekenntnis zum Leben, zum Überleben und zur Sprache.

HEIMAT Die Sprache wird Vigée zum inneren Exil, als er 1943 in die USA emigriert. Ein »hartes Land«, das ihm nie zur Heimat wurde. Als Universitätslehrer an der Brandeis University in Boston führt er ein äußeres und ein inneres Leben. Und ihm wird bewusst, was er verloren hat: »Ich denke an diesem Abend an dich, mein süßes Elsaß«, schreibt er, »vor uns nichts als die leere Nacht, hinter uns die Jagd auf den Menschen.«

Den Verlust der Heimat überwindet er, indem er sie im Elsässer Dialekt neu erschafft. Den »Ursprung« zu bewahren versucht. Den er wie in der jüdischen Tradition versteht als ein »Ur-Springen inmitten des heutigen Tages. Ohne Bett, ohne Grund«, heißt es in seinem Gedicht »Soufflenheim«, »fließt der Fluss des Hauches, Heimat des Hauches, endlos«. In dieser Metapher ist für ihn die Erkenntnis verschlüsselt, dass in der Rückkehr bereits das Exil keimt, dass die Heimat des Menschen im Grunde Exil ist – wie der Tod, »die Welt, wo du einst leben wirst«.

1960 verlässt Vigée die USA, um sich in Jerusalem niederzulassen, als Professor für französische Literatur an der Hebräischen Universität. Er entdeckt das moderne Hebräisch in einer Art Erleuchtung, »in dem Sinne, dass eine Sprache nicht von den sinnlichen Wirklichkeiten der Welt getrennt sein kann«.

Das Hebräische gewissermaßen als zweite Elsässer Mundart, als das Reservat des Überlebenden, als Antrieb zum Leben. Alle seine Essays und Gedichtbände entspringen dieser Motivation. Seit 1950 veröffentlichte er regelmäßig seine Gedichte in Frankreich, wo er dann 2001 sich endgültig in Paris niederließ, wie stets in der Ambivalenz von Exil und Rückkehr, um sich ganz seinem Werk zu widmen.

TRAUMA Und erneut wieder zurückkehrend in den Elsässer Dialekt, in die »Ausdrucksform tiefster Existenzangst« angesichts des Libanonkrieges 1982, den er in Jerusalem als »schmerzliches Trauma« erlebte, mit den Großgedicht »Schwárzi sengessle flàckere ém wénd«, Schwarze Brennesseln flackern im Wind, eine elsässische Todesfuge. »Warum stehn wir alle so dumm und so krumm/ wie Bettler mit leeren Händen/ einfältig und hilflos da?«, heißt es darin. »Von jeher gebrochen/ stockt unsere heisere Stimme:/ wir angeborenen Zwangs-Sprachkrüppel,/ wir sind eben erwürgt/ im eigenen Gesang!«

Sicherlich einer der Höhepunkte von Vigées literarischem Schaffen, an dem auffällt, dass die fiktiven Genres – Roman, Erzählung und Drama – gänzlich fehlen, in dem stattdessen die Lyrik dominiert, Essays, Gespräche, Tagebuch, Autobiografisches – Vigées »Judan«, Vigées unentwegtes »fließendes Schreiben« in der Zeit, ein Springen, ein Vorwärts-Springen in der Zeit, das keine Abgeschlossenheit, kein Ende kennt, endlos, ein »Und Und Und«, ein »Peut-être«, ein »Vielleicht«. Ein »Vielleicht«, das für dieses Erdenleben gilt bis zum Tod und darüber hinaus. Im Zentrum der biblische Jakob im Kampf mit dem Engel-Gott. Für Vigée eine Identifikationsfigur. Nicht nur eine zentrale Figur für das Judentum, sondern auch ein schöpferischer Widerpart zu dem Engel, zu Gott.

In diesem Kampf um die Schöpfung begegnen sich Dichter und Gott auf Augenhöhe, im Sinne der nie endenden Schöpfungsgeschichte, des Vorwärts in der Zeit. Aber eben nicht als eine Gott überragende Gestalt, als eine Vergöttlichung des Menschen, sondern als ein in Demut an der Schöpfung Mitwirkender, als Teilhaber der Schöpfung, der Dichtung der Welt. Jakob wird im Kampf verletzt, »und er hinkte an seiner Hüfte«.

Die »Gangart des Hinkens«, die Fortbewegung des Hinkens, ist Vigées Gangart im Persönlichen wie im Poetischen: persönliche Bescheidenheit und Demut, poetologisch dem Sein der Welt und dem Werden der Schöpfung verpflichtet. Der atmende, der hinkende Dichter. Das Elsaß, die europäische Literatur sind um eine Stimme ärmer geworden.

Claude Vigée: »Mon Heure Sur la Terre. Poèsie Completes 1936–2008«, Paris 2008; »Bischweiler oder Der große Lebold«, Berlin 1988; »Heimat des Hauches«, Baden-Baden 1985; »Leben in Jerusalem«, Bühl-Moos 1990; »Soufflenheim«, Heidelberg 1996