Am 12. August 1947 – die Passagiere des jüdischen Flüchtlingsschiffs »Exodus« wurden gerade von der Royal Army in ein Internierungslager bei Lübeck zwangsverbracht – traf sich Moshe Feldenkrais in Mallnitz mit drei Männern. Das Quartett wollte nahe der Kärntner Stadt, die zur britischen Besatzungszone Österreichs gehörte, einen englischen Militärzug in die Luft jagen. Auftraggeber war Menachem Begins Untergrundarmee Irgun, die mit dieser und ähnlichen Aktionen die britische Mandatsmacht in Palästina zwingen wollte, Schoa-Überlebenden endlich die Einreise zu gestatten. Am 14. August meldeten österreichische Zeitungen den »Bombenanschlag auf die Tauernbahn bei Mallnitz«.

Ein Jahr später soll Feldenkrais wieder in einen Anschlag verwickelt gewesen sein, diesmal auf ein britisches Militärcamp bei Göttingen. So steht es in dem 2003 erschienenen Buch Attentat auf Adenauer, dessen Autor unterstellt, die Irgun habe 1952 versucht, den deutschen Bundeskanzler mittels Sprengstoff ins Jenseits zu befördern. In der Presse war daraufhin die Meldung zu lesen, dass der »weltberühmte Physiologe Moshe Feldenkrais«, eine Ikone der alternativen Gesundheitsszene, quasi im Nebenberuf »Terrorist« gewesen sei.

alibi Der Körpertherapeut Moshe Feldenkrais hatte für beide Tatzeiten allerdings Alibis. 1947, beim Attentat von Mallnitz, unterrichtete er gerade an seiner Londoner Judo-Schule und beschäftigte sich mit der Entwicklung seiner heute berühmten »Feldenkrais-Methode«, die über die bewusste Wahrnehmung von Bewegungsabläufen den Menschen zu neuer körperlicher und geistiger Beweglichkeit verhelfen soll. Und während der Aktion ein Jahr darauf wohnte der promovierte Physiker bereits in Tel Aviv, in der Nachmani-Straße. Dort lebte später, nur wenige Häuser entfernt, auch ein Namensvetter von ihm, Moshe »Busik« Feldenkrais. Der Bombenleger. Dieser Feldenkrais war nach dem Fall Polens nach Litauen geflohen, hatte dort im Versteck die Massenmorde der Deutschen überlebt und sich einer Partisanengruppe angeschlossen. Nach der Befreiung wurde er zu einem der wichtigsten Kämpfer der »zweiten Front« der Irgun. Nur zwei Wochen vor dem Anschlag auf den Zug hatte er eine Bombe im von britischen Offizieren frequentierten Wiener Hotel Sacher platziert.

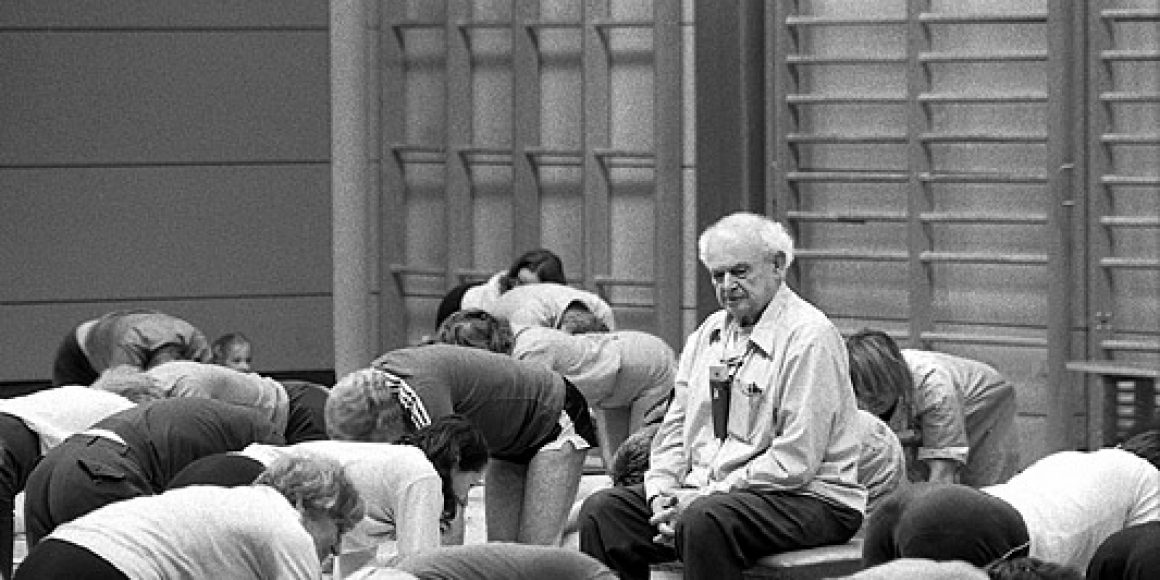

kopfstand Den Bewegungslehrer Feldenkrais hätte das Gerücht von seiner angeblichen bewaffneten Nebentätigkeit für die Irgun sicherlich amüsiert. Zwar war er kein Pazifist – er hatte 1920 die Hagana in Tel Aviv mitgegründet und einige Erfahrung im Straßenkampf gesammelt. Aber der gebürtige Ukrainer stand nicht Menachem Begin nahe, sondern dessen politischem Rivalen David Ben Gurion, der zu seinen prominentesten Patienten zählte. Im Herbst 1956 waren die Rückenschmerzen des israelischen Ministerpräsidenten so stark geworden, dass er seine Reden in der Knesset sitzend halten musste und seine Minister immer häufiger daheim im Bett empfing. Ben Gurions Freund Aharon Katzir empfahl ihm, Hilfe bei Dr. Feldenkrais zu suchen. Der besaß den sagenhaften Ruf, Krüppel zum Tanzen und Lahme zum Gehen bringen zu können. Schon bald war Ben Gurion geradezu süchtig nach Feldenkrais’ Lektionen. Das Privatvergnügen des Regierungschefs wurde zur Staatskrise, als bekannt wurde, dass er seinen »Guru« gebeten hatte, ihm Kopfstand beizubringen. Dies, warnten alarmierte Ärzte, könne das Leben des Premiers gefährden, der unter chronischem Bluthochdruck litt. Doch Feldenkrais, den Ben Gurions Ehefrau Pola sarkastisch »Mr. Hokuspokus« nannte, beharrte auf seiner Therapie. Er wollte dem »Alten«, dessen Unsportlichkeit legendär war, begreiflich machen, dass es nie zu spät ist, sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen. Monatelang mühte Feldenkrais sich vergeblich, bis im September 1957, beim Urlaub in Herzlia, Ben Gurion den Durchbruch schaffte und am Strand einen perfekten Kopfstand vorführte. Der Fotograf Paul Goldmann hat den Moment in einem seiner bekanntesten Bilder verewigt.

Moshe Feldenkrais, der Körpertherapeut, starb 1984. Er liegt in Tel Aviv begraben. Auch Moshe »Busik« Feldenkrais, der Irgun-Veteran, ist mittlerweile tot und hat sein Grab ebenfalls in der Mittelmeermetropole. Mitunter geschieht es, dass vor dem Grab des einen des anderen gedacht wird.