In seinem Aufsatz Walter Benjamin und sein Engel verweist Gershom Scholem auf eine Vorstellung in der »jüdischen Tradition vom persönlichen Engel eines jeden Menschen, der sein geheimes Selbst darstellt und dessen Name ihm doch verborgen bleibt«. Ein Exemplar dieser Schrift führte R.B. Kitaj auf einem seiner letzten Gänge vom »Yellow Studio« zum »Coffee Bean« in Los Angeles mit sich und markierte jene für sein Leben und Schaffen bedeutsame Textstelle.

Entfremdung Der 1932 in Ohio als Sohn einer russisch-jüdischen Emigrantentochter geborene Ron Brooks nannte sich nach seinem Stiefvater Kitaj (russisch für Chinese) und bestieg mit 17 Jahren ein Frachtschiff. Kitajs Erfahrung der Fremde und der Entfremdung ist untrennbar mit seiner Suche nach Verständnis und Selbstverständnis verbunden. Aus dem Matrosen wurde einer der virtuosesten Maler seiner Zeit, der die Schauplätze der Moderne historisch durchdrang.

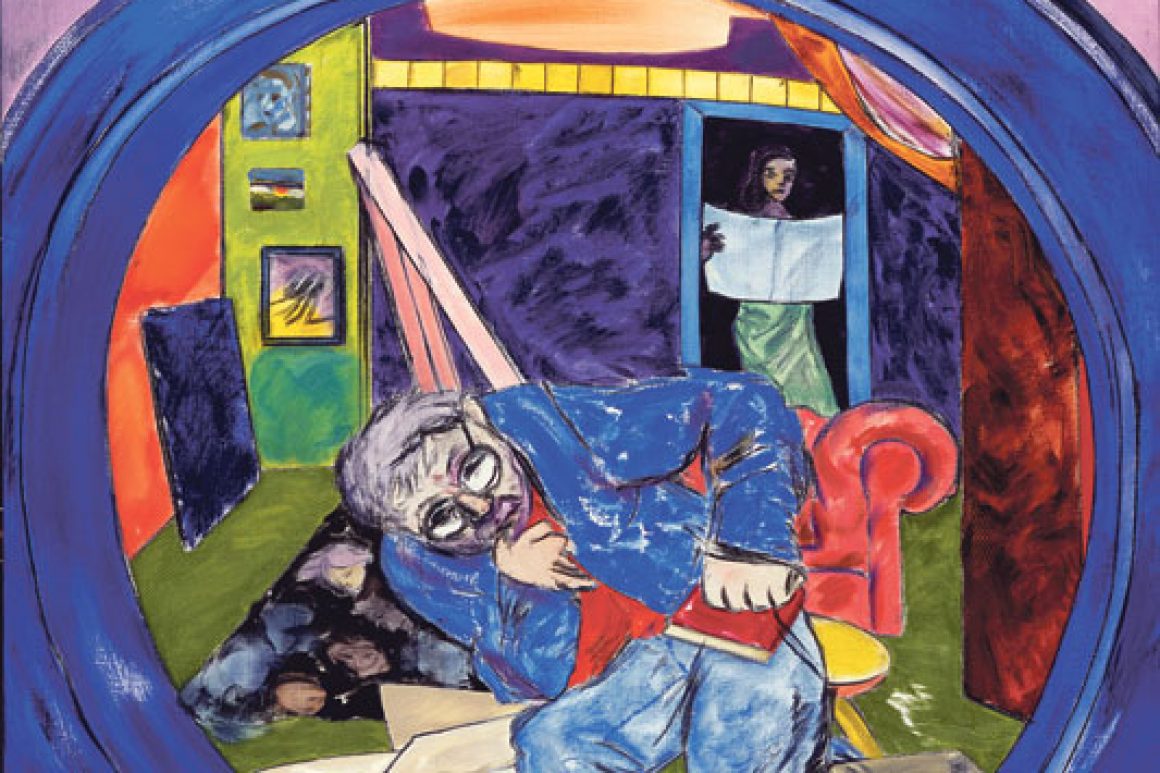

Unter dem Titel »Obsessionen« widmet das Jüdische Museum Berlin dem Künstler nun eine fulminante Retrospektive. Mit mehr als 100 Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen ist es die erste umfassende Werkschau seit 14 Jahren. Die von Kurator Eckhart Gillen klug komponierte Ausstellung schickt den Besucher in 13 thematischen Etappen auf eine Reise durch die Kitajschen Bilderwelten. Ausgangspunkt ist das Frühwerk, wo er die figürlich-experimentelle Malerei mit Schrift und Collagetechnik verbindet und so eine Form findet, die »fragmentierte Welt« zu visualisieren.

Trauma Ein spannungsvolles Bild, das sich in seinem Hell-Dunkel-Kontrast von der opulenten Farbigkeit anderer Werke abhebt, zieht den Blick auf sich. Mit The Murder of Rosa Luxemburg (1960) setzte Kitaj den Außenseitern und Revolutionären ein Denkmal. In einer späteren Deutung sah er in jenem Mord eine Vorwegnahme der Massenmorde an den Juden als menschheitsgeschichtliches Trauma, das er immer wieder thematisierte.

Schon in frühen Jahren war das Gefühl des »agnostischen jüdischen Burschen aus Cleveland« latent vorhanden. Schlüsselerlebnisse wie Begegnungen in Katalonien und Paris oder die Lektüre von Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess trugen zur Wandlung vom »verborgenen zum öffentlichen Juden« bei. Kitajs Zugang zur jüdischen Tradition und den eigenen Wurzeln war kein religiöser, sondern ein intellektueller und emotionaler. Im spannungsvollen Phänomen der Diaspora erkannte er den existenziellen Grund für seine mentale und künstlerische Selbstbehauptung. Hier erfuhr er – wie auf den Weltmeeren und in den Häfen – Freiheit und Fremde zugleich. 1988 verfasste er ein Erstes Manifest des Diasporismus und 2007 ein zweites. Die Hoffnung auf Heimat verlegte der Maler nicht in geografische oder zeitliche Ferne, sondern in seine eigene Schöpferkraft. Nicht aus Kalkül, sondern aus innerer Notwendigkeit bezog der bekennende »Diasporist« seine Außenseiterrolle.

»Diaspora-Engel« Exzessiv war auch Kitajs Leidenschaft für Bücher. Das literarische Pantheon des Malers prägte seine Bildwelten. So findet man dort nicht nur in neue Zusammenhänge gesetzte Anleihen aus der Kunstgeschichte (von der Frührenaissance bis zu seinen großen Vorbildern Degas und Cézanne), sondern ebenso Bild- und Textzitate aus Literatur und Geistesgeschichte, aus Presse und Film. Kitajs Identifikation mit seinen literarischen »Diaspora-Engeln« – zu denen Benjamin, Celan, Freud, Kafka, Pound, Scholem oder Warburg gehörten – ging manches Mal so weit, dass er mit ihnen im Bild verschmolz, wie etwa in seiner Hommage an Benjamin Unpacking my Library (1990/91).

Jene »Literarizität« erweitert die primäre Sinnlichkeit der Arbeiten und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Bildthemen, in denen Kitaj die Zeitgeschichte politisch analysiert oder autobiografisch reflektiert. So birgt noch das plakativste seiner Bilder inhaltliche und formale Tiefenschichten. Eine präzisere Entschlüsselung der grammatischen und semantischen Hintergründe seines komplexen Werks ermöglichen ausgewählte, erstmals öffentlich einsehbare Dokumente aus dem Nachlass des Künstlers.

Malweise Midrasch Kitaj bleibt singulär in der Kunstgeschichte. Als die Abstraktion Hochkonjunktur hatte, wurde Kitaj zum Mitbegründer der London School, die an der figürlichen Malweise festhielt. Obwohl er sich – die stilleren Pastelle der 70er- oder seine pastose, expressive Malerei in den 80er-Jahren bezeugen es – stilistischen Einflüssen seiner Zeit öffnete, fand er ganz eigene, immer wieder überraschende Bildlösungen. Diese standen nicht im Dienst irgendeines Stils, sondern seiner intendierten Aussage.

Die in die Bilder integrierten Texte sowie das Verfassen von Kommentaren zu eigenen Werken sah Kitaj eingebettet in die Tradition der Midraschim, der talmudischen Textexegese. Mit dieser Vorgehensweise stieß er auf den Unwillen einer bornierten Kunstkritik, der 1994 im Zuge seiner Ausstellung in der Tate Modern im sogenannten »Tate-War« kulminierte. Dem folgte Kitajs Rückzug aus der Öffentlichkeit und der Umzug von London nach Los Angeles, wo er 2007 seinem Leben ein Ende setzte. Mit der Retrospektive in Berlin holt Europa einen herausragenden Künstler zurück in sein kulturelles Gedächtnis, der die Traditionen der europäischen Malerei nicht nur lebendig hielt, sondern sie enorm bereicherte.

Fragmente Mit seinen Bild-Text-Synthesen antwortete Kitaj auf Bilderverbote aller Art. Die Risse der Welt füllte er mit Farbe und setzte die Fragmente – ganz im Sinne Benjamins – neu zusammen. Noch Kitajs späte, skizzenhafte Porträts und Selbstporträts künden von der Suche nach Heimat und dem geheimen Namen.

Vielleicht hätte Kitaj die Frage nach einer genuin jüdischen Kunst gar nicht laut stellen müssen, denn sein Bilderkosmos ist Frage und Antwort in einem. Aber vielleicht brauchte er diese Reibung mit der Welt, um immer wieder seine Engel und Dämonen auf Leinwand und Papier zu holen, mit ihnen zu ringen und sie zu beschwören, denn, so schließt er seine Meditation über Rosa, »wie fast alle jüdischen Künstler zielte ich auf universellen Anspruch ab«.

R.B. Kitaj (1932–2007). Obsessionen. Jüdisches Museum Berlin, 21. September 2012 bis 27. Januar 2013

www.jmberlin.de/kitaj