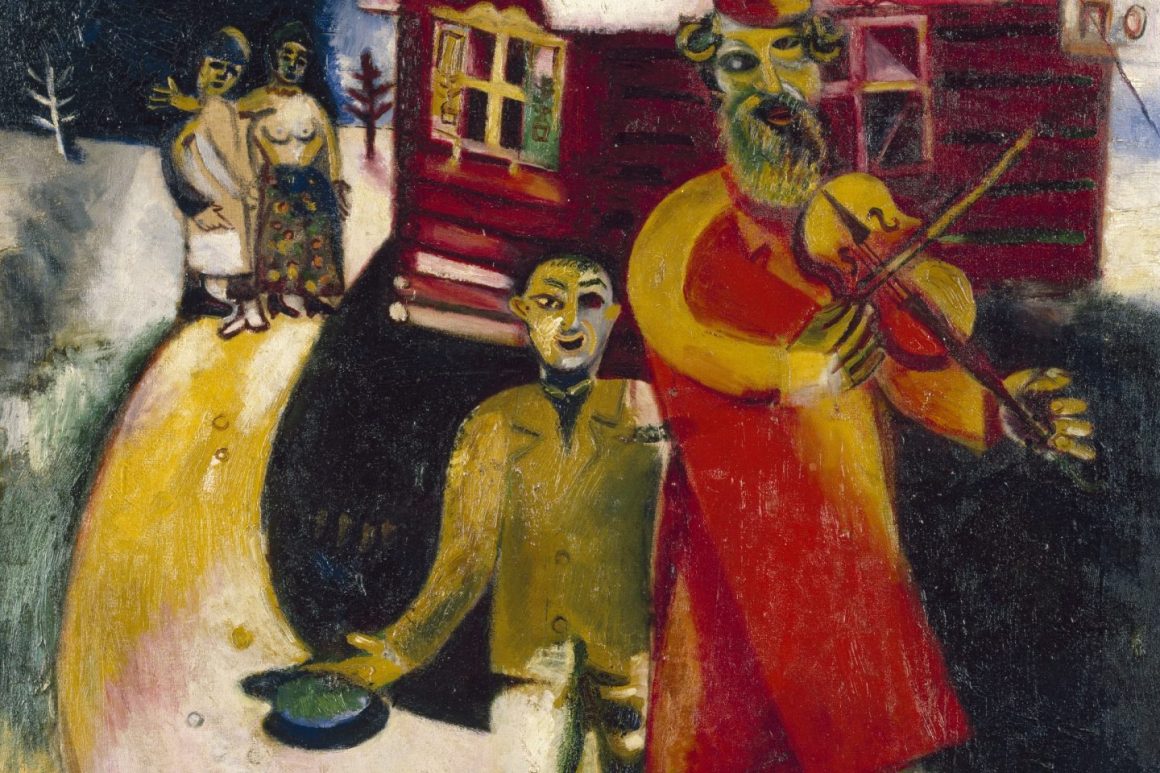

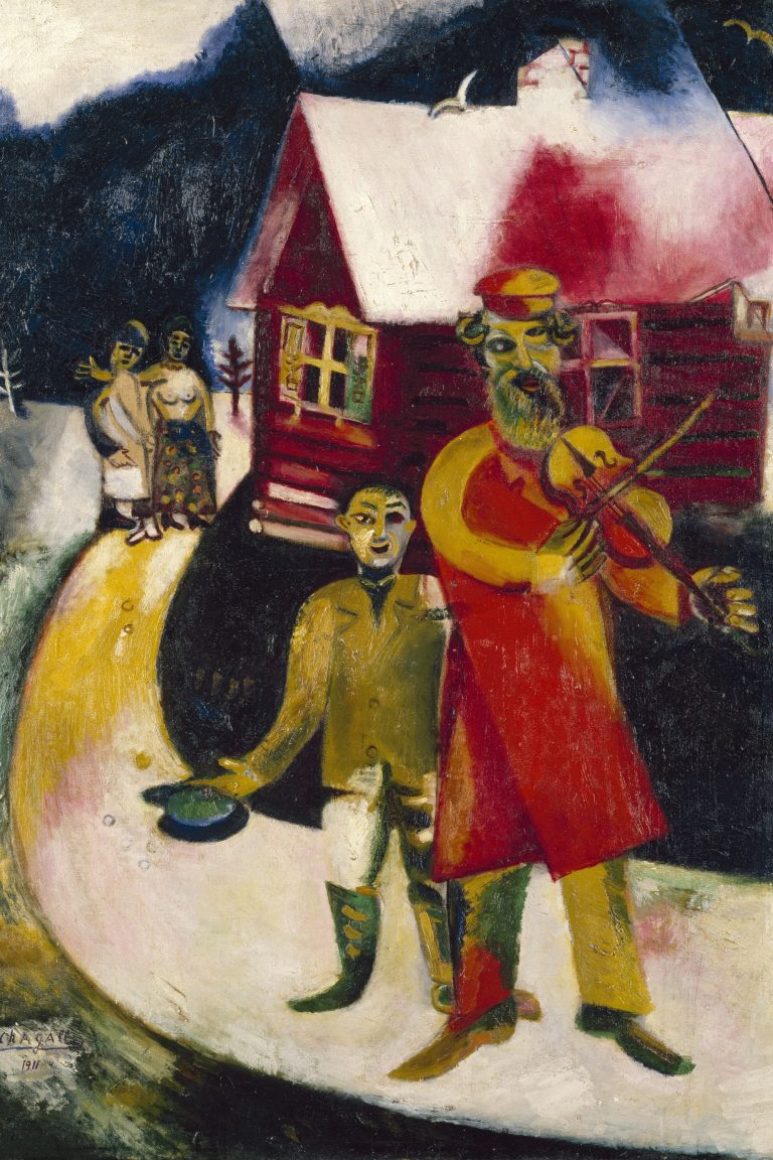

Eng und dunkel ist die Stube, nur notdürftig wird der fast fensterlose Raum von einer Petroleumlampe erhellt. Und doch strahlt die von zwei Frauen und einem Mann bevölkerte Szenerie: Der Mann hält ein Neugeborenes hoch. Und weil er in ebenso dunklen Farben erscheint wie die am linken Bildrand aufgeregt umherlaufende Katze, wird das Baby zu einem Licht im trüben Provinzalltag. Marc Chagalls Gemälde »Die Geburt« von 1911 steht stellvertretend für sein Frühwerk, in dem er das jüdische Leben im Schtetl am westlichen Rand des russischen Zarenreichs jenseits von Romantisierung und Verkitschung ins Bild setzt.

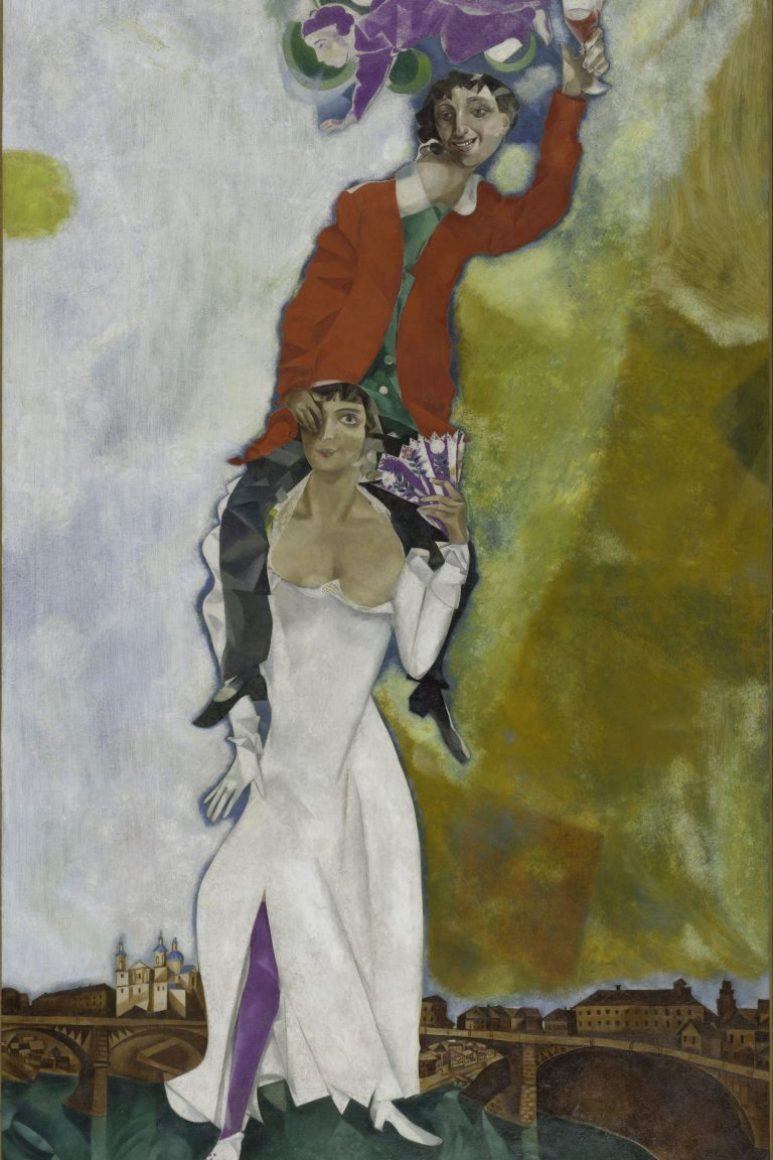

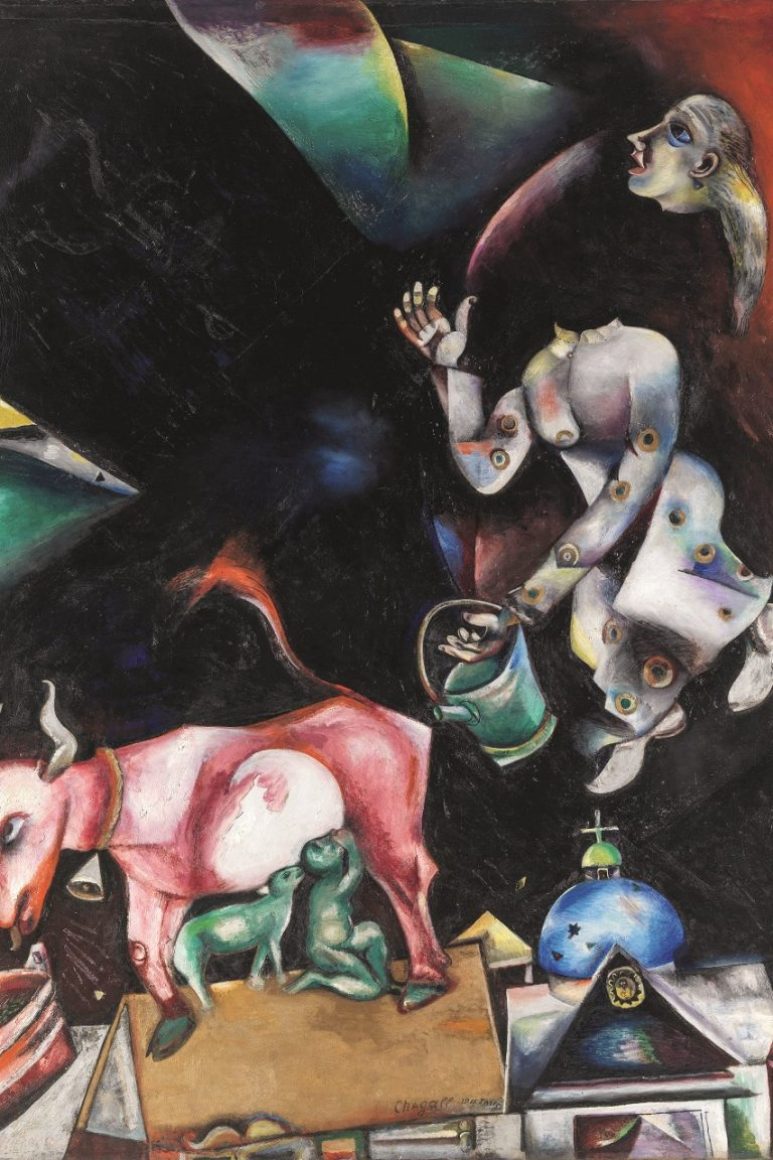

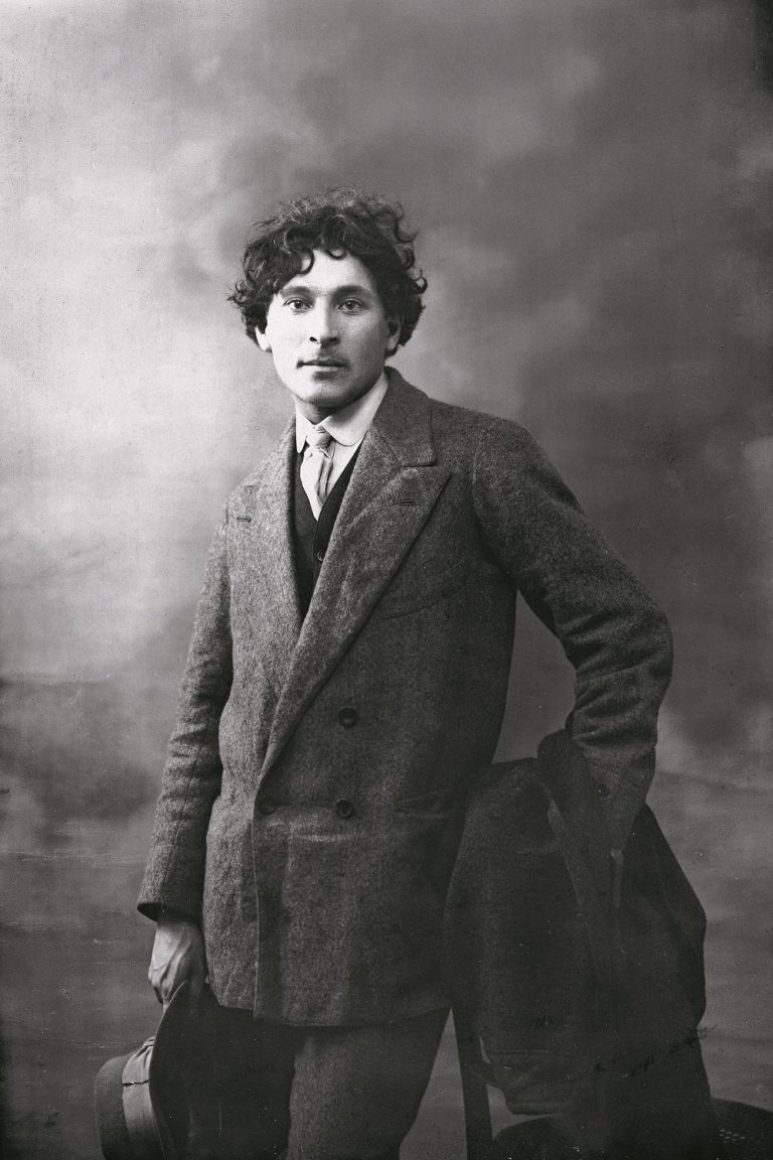

Enge und Perspektivlosigkeit, Armut und Alkoholismus sind ebenso Gegenstand seiner frühen Gemälde wie die Anmut der Schabbatruhe und das Wunder der Geburt. Dass selbst der hoffnungsloseste Trinker und die banalste Kuh abheben und das abgelegenste Schtetl zu einem Ort unverhoffter Wunder werden können, ist die vielleicht wichtigste und ermutigendste Botschaft des jüdischen Jahrhundertkünstlers Marc Chagall (1887–1985). Das »K20«, die Moderne-Dependance der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, widmet ihm jetzt eine umfangreiche Ausstellung, deren Fokus auf dem frühen Schaffen von 1909 bis 1923 liegt.

Künstlerische Ausbildung in Witebsk und St. Petersburg

In diese Jahre fällt Chagalls künstlerische Ausbildung in Witebsk und St. Petersburg, seine prägende Zeit im Paris der Avantgarden und die erste kommerziell erfolgreiche Ausstellung in Berlin. Ebenso seine erzwungene Rückkehr ins heimische Witebsk während des Ersten Weltkriegs sowie die politischen und ästhetischen Umbrüche infolge der Oktoberrevolution. In Düsseldorf sind überdies etliche Werke aus Chagalls späteren Schaffensphasen zu sehen – »die das Publikum sehr begeistern«, so Susanne Gaensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Sie verspricht »eine epochale Ausstellung« mit den wichtigsten Meisterwerken Chagalls.

Das abgelegenste Schtetl kann zu einem Ort unverhoffter Wunder werden.

Und tatsächlich gelang es der K20-Kuratorin Susanne Meyer-Büser und Gisela Kirpicsenko von der Wiener Albertina, wo die Schau zuvor zu sehen war, über 100 teils hochkarätige Gemälde, Gouachen und Grafiken unter anderem aus Paris, Madrid, New York, Jerusalem und Tel Aviv zusammenzutragen. Eine ähnlich gut bestückte Präsentation von Chagalls Frühwerk war zuletzt 2017 in Basel zu sehen, während die Frankfurter Schirn Kunsthalle 2022 Arbeiten aus den 30er- und 40er-Jahren zeigte. In dieser Bandbreite war Chagall indes schon lange nicht mehr in Deutschland zu erleben.

Umso schmerzlicher vermisst man in Düsseldorf Leihgaben aus Russland: Schlüsselwerke wie etwa »Der Spaziergang« von 1917/18 aus dem Russischen Museum in St. Petersburg oder »Über der Stadt« von 1918 aus der Moskauer Tretjakow-Galerie hätten dieser Ausstellung eine Krone aufgesetzt. Die Albertina habe zwar zügig Leihanfragen an russische Museen gestellt, berichtet Susanne Meyer-Büser. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 sei dies aber nicht mehr weiterverfolgt worden – »ein ganz großer Verlust«, so die Kuratorin der Ausstellung.

Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland

Da das Jerusalemer Israel-Museum und das Tel Aviv Museum of Art weiterhin ihre Werke verleihen, begegnet man in dieser Schau eindrücklichen Gemälden wie »Einsamkeit« von 1933, mit dem Marc Chagall sichtlich sorgenerfüllt auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland reagierte. Auch die künstlerischen Zeugnisse seiner Palästina-Reise von 1931/32, wo Chagall etwa die Kotel in Jerusalem und eine Synagoge in Safed malte, werden in Düsseldorf präsentiert.

Die auf dieser Reise entstandenen, erstaunlich naturalistischen Bilder korrespondieren mit den in den Revolutionsjahren geschaffenen, ebenfalls überraschend präzisen Darstellungen des heimischen Witebsk mit seinen mitunter dörflichen Straßenzügen, alten jüdischen Friedhöfen und prächtigen Kirchtürmen. Es scheint, als würde Chagall dieses Privileg nur seinen persönlichen Herzensorten einräumen, während seine Paris-Ansichten stets eher schematisch blieben und von seinem zwischenzeitlichen Exilort New York keine malerischen Ansichten überliefert sind.

In dieser Bandbreite war Marc Chagall schon lange nicht mehr in Deutschland zu erleben.

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg gerann das von den Nazis vielerorts niedergebrannte und ausgelöschte Schtetl in Chagalls Kunst zu einer nostalgisch-wehmütigen, ins Fabelhafte entrückten Formel für den Verlustschmerz und die – oft buchstäblich blumige – Beschwörung eines verschwundenen Paradieses. Auch diese postkartentauglichen Bilder sind in Düsseldorf zu besichtigen, ebenso wie Chagalls monumentale Darstellungen biblischer Motive.

Sie mögen zwar ein Garant für gute Besucherzahlen sein, die eigentliche Sensation dieser Schau sind jedoch Chagalls frühe Arbeiten. Wie das pralle prosaische und vielfach ziemlich raue jüdische Alltagsleben im heftig kriselnden Schtetl zu einer nicht versiegenden Quelle künstlerischer Erfindungsfreude wurde, ist selten so eindrucksvoll gezeigt worden wie im K20. Wer nachspüren möchte, wie Moishe Shagal aus Ljosna bei Witebsk seine einfache Herkunft nutzte, um sich zur Weltmarke Marc Chagall zu wandeln, kommt an dieser Ausstellung nicht vorbei.

Die Ausstellung ist bis zum 10. August im K20 Düsseldorf zu sehen.