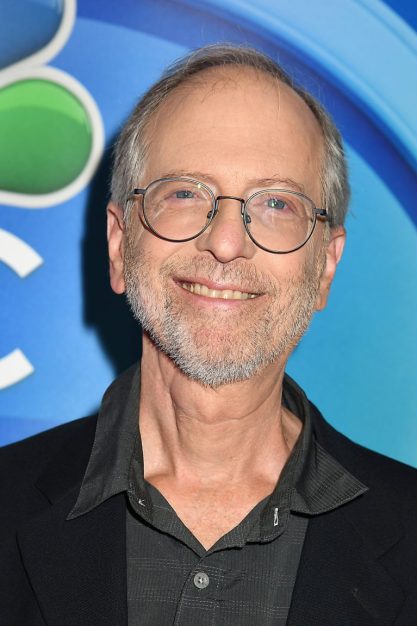

Herr Manheimer, Sie waren 15 Jahre lang Ärztlicher Direktor im Bellevue Hospital New York und haben mit »Twelve Patients« ein Buch geschrieben, das als Vorlage für die Netflix-Serie »New Amsterdam« diente. Nehmen Sie uns mal mit auf eine kleine Tour durch das Bellevue Hospital.

Es ist das älteste Krankenhaus in den Vereinigten Staaten und ein Krankenhaus inmitten der Stadt. Deswegen kommt ihm eine besondere Bedeutung in puncto Patientenversorgung zu. Ganz früher war es eine Farm, außerhalb der Stadt. Der Ort hat eine Menge Wandlungen erfahren: von einem Tuberkulose-Hospital zu einer Akutklinik. Heutzutage ist es ein Krankenhaus mit 1000 Betten – für alle Patienten: von Babys über Kinder bis hin zu Erwachsenen. Es gibt ein sehr großes Zentrum für Psychiatrie, und 100 Betten stehen zudem für schwer erkrankte Gefangene zur Verfügung. Die meisten von ihnen kommen aus Rikers Island, wo ungefähr 20.000 Gefangene einsitzen. Das Krankenhaus ist ein Fenster zur Welt und was in ihr passiert.

Mit vielen internationalen Patienten.

Ja, sie kommen von überallher: aus Tibet, Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika. Wo auch immer es politische oder ökologische Konflikte gibt, fliehen Menschen davor. Manche kommen dann irgendwann zu uns ins Krankenhaus. Dort werden mehr als 100 Sprachen gesprochen. Die Stadt New York hat ein öffentliches Krankenhaussystem von elf Kliniken, und wir sind das Zentrum davon. Zudem ist Bellevue mit der New York University School of Medicine verbunden, das heißt, wir bilden jährlich über 1000 Ärzte aus. Kurz: Unter historischen, politischen, ökonomischen, kulturellen Gesichtspunkten ist das Bellevue Hospital ein höchst spannender Ort.

Haben Sie sich aus diesen vielen Gründen entschlossen, dort zu arbeiten?

Ja. Bevor ich 1997 herkam, hatte ich in New Hampshire gearbeitet. Doch meine Frau, die aus Mexiko kommt, wollte gern wieder zurück nach New York, denn sie ist ein sehr urbaner Mensch. Als gebürtiger New Yorker suchte ich nach Stellen, aber nur im öffentlichen Gesundheitssystem.

Wie war Ihr erster Tag als Direktor?

Daran erinnere ich mich ausgesprochen gut. Es war Anfang Juli. Ich erhielt den üblichen Empfang vom Vorstand – na ja, aber dann bat ich darum, eine Visite auf der Intensivstation zu machen.

Warum gerade dort?

Es ist der Ort, an dem in sehr fokussierter und konzentrierter Art und Weise schwer kranke Patienten, Pflegepersonal, Ärzte, Therapeuten, Spezialisten zusammenkommen. Ich dachte mir, wenn ich dort ein paar Stunden verbringe, werde ich eine klare Vorstellung davon erhalten, wie das Krankenhaus läuft. Ich habe sozusagen eine Biopsie vom Krankenhaus genommen und anhand dessen – ziemlich akkurat, wie sich später herausstellen sollte – die Probleme der Klinik erkannt.

Sie hatten schnell Ihren Spitznamen weg: El Jefe – der Chef. Was braucht es, um ein guter »Jefe« zu sein?

Es gibt dafür nicht diese eine Formel. Ich hatte schon viel medizinische Erfahrung gesammelt, war seit über 20 Jahren Arzt, hatte in Pakistan und sehr lange in Lateinamerika gearbeitet. Ich hatte also ein gutes Verständnis dafür, wie andere Systeme funktionieren. Mir war klar: An einen solchen Ort wie das Bellevue Hospital geht man nicht einfach so. Außerdem kann ich neue Situationen meistern und Erfolg haben. Ich erinnere mich an eine Situation in Haiti, die überwältigend war: Wir hatten sehr viele und sehr kranke Patienten – sie hatten vor allem Tuberkulose oder HIV –, und wir waren sehr wenige Leute. Ich kannte niemanden, und nach zwei Wochen halfen wir uns untereinander. Ich kam im Chaos an – ja, so kann es manchmal in Krankenhäusern sein: chaotisch. Man braucht also Erfahrung, man sollte keine Angst vor Chaos haben. Als ich in New York anfing, war ich ja kein Eigengewächs vom Bellevue Hospital. Ich kam von woanders, und das bekam ich auch zu spüren.

Inwiefern?

Also: Alles war ein Test. Für drei lange Jahre. Ach, eine Geschichte, die mir gerade einfällt, muss ich Ihnen kurz dazu erzählen. Ich hatte mein Büro bezogen und meine Sachen – Bücher, Diplome und so – wurden in Umzugskartons dahin geliefert. Drei Jahre lang habe ich diese Kartons nicht ausgepackt. Ich dachte mir: Es hat ja keinen Sinn, alles auszupacken, wenn ich ohnehin gleich wieder alles einpacken muss. Und dann, nach drei Jahren, stellte ich die ersten Bücher ins Regal.

Sie haben von Ihrem ersten Tag erzählt: Wie war denn Ihr letzter im Bellevue Hospital?

Das war natürlich nach 15 Jahren eine komplett andere Situation. Ich hatte mir im New Yorker Gesundheitssystem einen gewissen Namen machen können und war aber auch bereit, etwas Neues anzufangen. Es war ein schöner Abschied für mich. Ich glaube sehr fest daran, dass es Menschen möglich ist, verschiedene Leben zu leben.

In »Twelve Patients« beschreiben Sie zwölf Patienten. Warum gerade diese Zahl?

Als ich 1997 ans Bellevue kam, war mir durchaus klar, was das für ein besonderer Ort ist. Alle, und ich meine von Patienten über Personal bis hin zu dem Mann, der mein Büro sauber machte, waren interessante Menschen. Ich fing also an, Notizheftchen – diese kleinen Schulheftchen – mitzunehmen und alles aufzuschreiben. In den kommenden 15 Jahren sollten es um die 200 werden. Ich war ein bisschen wie ein Anthropologe, der sich zu allem und jedem Notizen machte: Unterhaltungen, persönliche Herausforderungen, was in der Politik geschah – wir bewegen uns ja auch im Zeitraum von 9/11 – und auch Geschichten von Patienten. Alles schrieb ich auf. Als ich mich also entschloss, das Buch zu schreiben, wollte ich die größten sozio-ökonomisch-politischen Probleme beschreiben, mit denen sich die Medizin befassen muss. Und ich wusste, dass ich das über die Geschichten machen muss, die die Patienten mit sich bringen.

Einer der Patienten sind Sie selbst.

Das stimmt. 2008 wurde ich sehr krank, wurde operiert, bekam Chemotherapien, Bestrahlungen, und daraus ergaben sich wiederum viele andere Komplikationen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder genesen war. Ich hatte damals bereits angefangen, das Buch zu schreiben, und legte das Vorhaben dann erst einmal auf Eis. Mein Herausgeber schlug vor, dass ich auch darüber schreibe, was ich eigentlich nicht wollte. Meine Frau und ich fuhren dann nach Mexiko, und ich verfasste dieses Kapitel innerhalb von zwei Wochen. Es war sehr kathartisch, und ich war froh, dass es raus war.

Sie waren Arzt und Patient zugleich. War das schwer?

Ab einem bestimmten Zeitpunkt musste ich mit dem Arbeiten aufhören, da ich nicht mehr sprechen konnte. Aber mein Team war hervorragend, sie alle wussten, was sie tun. Privat hielten mich meine Familie und meine Frau am Leben.

Sie beschreiben, dass die Markierungen, die Sie für die Bestrahlung bekamen, Sie an die Tattoos von Schoa-Überlebenden erinnerten. Können Sie das etwas näher erläutern?

Ich bin in einer jüdischen Familie aufgewachsen, und wir haben viele Angehörige während des Holocaust verloren. Das Trauma des Holocaust wurde durch meine Mutter an mich weitergegeben, und ich wuchs in dieser traumatisierten Familie auf. In New York besuchte ich die Fieldston School, die von der New York Society for Ethical Culture gegründet wurde. Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich einen Lehrer, der Auschwitz überlebt hatte. Er hatte eine tätowierte Nummer am Arm, und das hat mein Leben geändert. Die Tattoos stehen für mich für Resilienz. Wissen Sie, als ich das erste Mal nach Deutschland kam, hatte ich viele Vorbehalte. Aber das hat sich komplett geändert. Ich war oft in Berlin, meine besten Freunde sind Deutsche. Aber das erste Mal diese Situation zu bewältigen, war schwierig, denn die Geister sind nun einmal im Kopf.

Hat Sie Ihr Jüdischsein in irgendeiner Art und Weise als Arzt geprägt?

Ja, sehr. Sich um Menschen zu kümmern, Verantwortung für sie zu übernehmen, das war sozusagen immer ein Teil meiner DNA. Schon mein Vater war Arzt. Und ich bin sehr froh, dass ich in der modernen Welt praktizieren kann.

Was macht gute Patientenversorgung aus?

Das ist eigentlich die Kernfrage für einen Mediziner. Das, was der Medizin verloren gegangen ist, ist Fürsorge. Ich bin seit über 40 Jahren Arzt. Und je mehr Medizin zum Geschäft wurde, desto mehr rückte die Patientenfürsorge in den Hintergrund. Sorge kostet viel. Dass der Arzt den Patienten kennt, die Familie des Patienten, dass er einordnen kann und Empathie zeigen kann, das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Es ist zu einem 15-Minuten-Geschäft geworden. Tests ordern und den Patienten so schnell wie möglich loswerden. Auch deswegen habe ich das Buch geschrieben. Eine Kernfrage darin lautet: Wie kann ich Ihnen helfen? Was brauchen Sie als Mensch, dass es Ihnen wieder besser geht? »Wie kann ich Ihnen helfen?« ist das Gegenteil von Zwei-Minuten-Untersuchungen.

Der Streamingdienst Netflix hat sich das Buch als Vorlage für die Serie »New Amsterdam« genommen.

Und 15 Millionen Menschen sehen diese Sendung. Sie wird übrigens gleich hier gerade um die Ecke gedreht. Eigentlich könnte ich schnell dort am Set vorbeigehen. Aber was wir eigentlich damit bezwecken, ist, das Vertrauen in die Grundwerte der Medizin wiederherzustellen. Die Treiber von Krankheiten haben überwiegend sozio-ökonomische Ursachen. Und die Sendung soll diesen positiven Gedanken einfach eine Plattform geben. Dass nun jeder alles an der Sendung mag, das erwarte ich gar nicht. Aber das, was die Zuschauer daran mögen, ist, dass, wenn jemand leidet, es eine Person gibt, die sich um sie kümmert und für sie sorgt.

Aus Sicht eines Mediziners: Wie ist das amerikanische Gesundheitssystem mit der Corona-Pandemie bislang umgegangen?

Es war ein Trump-Fiasko. Seine Verachtung für das öffentliche Gesundheitssystem, für Wissenschaft und das unverhohlene Benutzen von Politik zur Spaltung haben mindestens 250.000 Menschen das Leben gekostet. Er war geimpft, seine Familie ist geimpft, und Trump hatte die beste medizinische Versorgung auf Erden, als er an Covid erkrankte. Seine »Unterstützer« hingegen weigern sich, Masken zu tragen oder sich impfen zu lassen – angetrieben durch seine Propaganda. Die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wiederaufzubauen, die er als politisches Mittel zum Zweck demontiert hat, wird Jahre dauern, wenn es überhaupt je möglich sein wird. Die USA mit all ihren Problemen wurden zum globalen Problem in Sachen Covid. Sie haben sich vor der Führungsverantwortung in der WHO und bei anderen Gruppen gedrückt, sich stattdessen auf eingeschnapptes Gemeckere beschränkt. Ein Arzt in diesem System zu sein, war eine Katastrophe und der moralische Verfall dieses Systems so offensichtlich.

Sie haben in Ihrem Buch von Ihrer Wahldroge gesprochen: der Musik.

Musik geht direkt ins Gefühlssystem, und sie kann es neu starten. Nur Musik kann das. Ich sage gern, dass es meine Wahldroge ist, denn sie hat eine solche nachhaltige Kraft. Momentan höre ich einen spanischen Künstler: Matthieu Saglio. Er ist Cellist und spielt eine Mischung aus nordafrikanisch-spanischer, jazzig-beeinflusster Musik. Es ist die entspannendste, schönste Musik. Wenn ich sie höre, bin ich sofort in eine Art meditativen Glückszustand versetzt.

Mit dem Arzt sprach Katrin Richter.