Romy Schneider war für ihn die bewundernswerte »Anti-Bardot«, Heidi Brühl bescheinigte er das Potenzial, der Enge deutscher Heimatfilme zu entkommen, Marlon Brandos und Paul Ankas markante Physiognomien provozierten seine geradezu Proustsche Beschreibungsfreude, während er über Conny Froboess und ihr Umfeld schrieb: »Tatsächlich haben wir das Gefühl, dass der Connyformismus dem Konformismus eines großen Teils der deutschen Jugend entspricht. Die keimfreie Luft, die der altklugen Sorge der Jugend um Berufsaufstieg und Sicherheit sicherlich gut tut, ist eine der Ausdrucksformen der bundesdeutschen Gesamtentwicklung.«

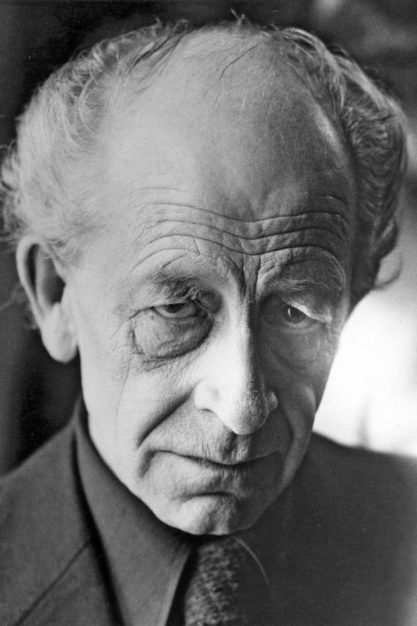

Autor dieser Porträtsammlung, die 1960 in einem Zürcher Verlag unter dem knalligen Titel Teenager Stars – Idole unserer Zeit erschien: Jean Améry, geboren 1912 als Hans Maier in Wien, 1938 aus Österreich nach Belgien vertrieben, dort 1943 als Widerstandskämpfer von der Gestapo verhaftet, gefoltert und nach Auschwitz-Monowitz deportiert, 1945 durch britische Truppen aus dem KZ Bergen-Belsen befreit.

Hasskapuzen Améry, der seit 1955 dieses sowohl an Maier wie an das französische »amer« (bitter) gemahnende Pseudonym trug und ab Mitte der 60er-Jahre mit seinen Erinnerungs- und zeitkritischen Essays zu einem der wichtigsten Intellektuellen der Bundesrepublik werden sollte: Hatte er so etwas wie Wirkung im quasi ewigen »Connyformismus« dieses Landes, dessen junge Leute kurz darauf Hippie-Uniform zu tragen begannen, bis sich einige unter ihnen – bildlich gesprochen – die Hasskapuzen der RAF aufsetzten?

Man darf daran zweifeln, gerade in diesen Tagen um den 17. Oktober, an dem sich Amérys Freitod in einem Salzburger Hotel zum 40. Mal jährt. Denn längst scheint im kollektiven Kulturgedächtnis eingeschreint, an was dieser geniale Publizist und Schriftsteller da gestorben sei: selbstverständlich an Auschwitz, was den Vorteil hat, dass Heerscharen empathieloser Literaturwissenschaftler die Instant-Floskel vom »nicht-überlebten Überleben« repetieren und den Solitär flugs – den solcherart ebenfalls auf ihren Suizid reduzierten – Primo Levi und Peter Szondi zurechnen können.

Dass Améry und Levi, die beide Zwangsarbeiter in Auschwitz-Monowitz gewesen waren, in ihren Texten ganz unterschiedliche Phänomene beleuchteten und – was für eine Tragik! – einander eher in wechselseitigem Missverständnis verbunden blieben, spielt da schon gar keine Rolle mehr. Bigott ignoriert wird auch die schließlich im Desaster geendete »ménage à trois« zwischen dem in Brüssel lebenden Schriftsteller, seiner Frau Maria und der verwitweten Amerikanerin Mary Cox-Kitaj, die in Revolte in der Resignation, Irene Heidelberger-Leonards 2004 erschienener detailreicher Jean-Améry-Biografie, ebenso dezent wie einfühlsam nachgezeichnet wird.

Neuausgabe Wäre es deshalb nicht höchste Zeit, Amérys berühmte Essays über »Die Tortur«, »Ressentiments« und »Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein« nicht nur als Titel-Zitate parat zu haben, sondern sie auch wirklich (wieder) zu lesen? Vor allem aber: das aufrüttelnde Vorwort zur Neuausgabe von Jenseits von Schuld und Sühne wirklich wahrzunehmen, geschrieben im Winter 1976. Was nämlich, wenn Jean Améry nicht nur an Auschwitz gestorben wäre, sondern auch an der Kaltherzigkeit eines Juste Milieu der Bundesrepublik?

»Ich schlage Feueralarm. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als 1966 meine Schrift in erster Auflage erschien und ich als Gegner nur jene hatte, die meine natürlichen sind: die Nazis, die alten und neuen, die Irrationalisten und Faschisten«, schrieb Améry.

»Dass ich mich heute wider meine natürlichen Freunde, die jungen Frauen und Männer der Linken zu erheben habe, ist mehr als die strapazierte ›Dialektik‹. Es ist eine der üblen Farcen der Weltgeschichte, die einem am Ende verzweifeln machen. Das sowohl politische wie jüdische Nazi-Opfer, dass ich war und bin, kann nicht schweigen, wenn unter dem Banner des Anti-Zionismus der alte miserable Antisemitismus sich wieder hervorwagt«, so Améry weiter.

Wanderjahre Bereits in Amérys 1971 erschienenen Unmeisterlichen Wanderjahren – bis heute einer der besten nonfiktionalen intellektuellen Entwicklungsromane der deutschen Literatur – ist nachzulesen, wie ihn die Abstrahierung der Schoa zugunsten eines thesensteilen »antikapitalistischen Antifaschismus« verstört hatte, ihm das »schneidende Vokabular und fleckenreine linke Gewissen« ans Herz ging, das ahistorische Gerede von der »repressiven Toleranz«, schließlich dann der bösartige Antizionismus der sogenannten »Neuen Linken«.

Doch scheint dies, wie einer seiner posthum erschienenen Essays betitelt war, ebenso »In den Wind gesprochen« wie seine Warnungen vor der »Eiseskälte« modisch strukturalistischer Philosophie, welche die Eigenverantwortung des Individuums unter allerlei Wortkaskaden begräbt.

Jean Amérys Gewährsmann blieb der Jean-Paul Sartre eines existenzialistischen Freiheitsbegriffs, auch wenn der Meister aus Paris zum Befremden seines Bewunderers dann später einem wirren Vulgär-Marxismus gehuldigt hatte.

feinsinnig Apropos: Amérys Stil, durchsetzt von präzis-eleganten Gallizismen und scheinbar mühelos von impressionistischer Szenerie-Beschreibung in kristalline Reflexion changierend, hatte der deutschen Publizistik eine seit den Tagen der Weimarer Republik nie mehr da gewesene Weltläufigkeit zurückgegeben – aber auch das wohl ein unverdientes, kaum je ästhetisch gewürdigtes Geschenk an die deutsche Sprache. Amérys Fazit, als resigniertes Selbstgespräch: »Du warst zu fremd.«

Und doch: Die Bücher sind ja noch immer da! In Einzelausgaben auffindbar oder in der großartigen Klett-Cotta-Werkausgabe: die wunderbar feinsinnige Ehrenrettung Charles Bovary, Landarzt, die Suizid-Reflexion Hand an sich legen und Über das Altern, die Essays zum neuen Antisemitismus, die noch heute eminent lesbaren Schriften zum Kino und zur französischen Literatur, zu den vergessenen Büchern der Exilautoren – und zu Conny Froboess, deren quietschendem Biedersinn er die sinnlich renitente Jazz-Stimme von Caterina Valente gegenüberstellte.

Es gibt unzählige Gründe, diesen klugen und tapferen Jean Améry zu lesen, wieder und wieder.