Der heimliche Sammler

Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger führte jahrzehntelang ein Doppelleben. Er nennt es Das glückliche Geheimnis. Auch wenn der Autor an einem Sonntagabend nach einer Lesung gefeiert wurde – am nächsten Morgen klingelte sein Wecker wie jeden Montag gegen fünf Uhr. Dann setzte er sich früh aufs Rad, um in den Straßen Wiens die Papiercontainer nach weggeworfenen Büchern, Tagebüchern und Briefwechseln zu durchstöbern. Er nannte sich »Stadtstreicher« und »Lumpensammler«. Meistens kam er müde nach Hause, aber auch glücklich. Mehr als 25 Jahre war er unterwegs. Und nie wurde er bei dieser Aktion erkannt – auch nicht, als sein Bild schon in etlichen Feuilletons abgedruckt worden war.

Die Touren bilden den roten Faden des Buches, im Mittelpunkt steht Geigers Biografie. Wie geht man mit immer schwächer werdenden Eltern um, wie schafft man es, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, und was möchte man überhaupt? Geiger lässt die Leser teilhaben an seiner Sammelleidenschaft, seinen Beziehungen, der anfänglichen Erfolglosigkeit und Einsamkeit als Schriftsteller.

Angefangen hatte seine Sammlertätigkeit zufällig, als er Bücher neben einem Container entdeckte. Mit dem Verkauf auf einem Flohmarkt konnte er seine Wohnungsmiete zahlen. Gefundene Briefe, Tagebücher und Bücher inspirierten ihn zu Handlungen und Charakteren in eigenen Werken. Die knapp drei Jahrzehnte beschreibt er mit großer Offenheit, Witz und in schlichter Sprache. Wer dieses Buch im Papiercontainer findet, möge es mitnehmen und ihm einen Ehrenplatz im Bücherregal geben. Es zu lesen, macht glücklich! Christine Schmitt

Arno Geiger: »Das glückliche Geheimnis«. Hanser, München 2023, 240 S., 25 €

***

Fremd im »neuen« Land

»Meistens verkaufte Antoni seinen Körper für zwei Wochen. An Frauen, nicht an Männer.« Anna Prizkau ist eine Meisterin der ersten Sätze. Wer sie liest, kann das Buch nicht einfach zur Seite legen, sondern möchte wissen, wie sich daraus eine Geschichte entwickelt. Prizkau erzählt in ihrem 2020 erschienenen Debüt, dem Band Fast ein neues Leben, zwölf Geschichten vom Einsamsein in der Fremde.

Die Ich-Erzählerin, Kind einer Einwandererfamilie, ist fremd im »neuen Land«, wie sie es nennt – im Gegensatz zur »alten Stadt« im »alten Land«, wo sie früher lebte. Im »neuen Land« versteckt sie ihre Herkunft, um dazuzugehören, wird ausgenutzt, ist abhängig vom Wohlwollen anderer – die nur dadurch stärker sind, dass sie ins »neue Land« nicht eingewandert sind, sondern dort geboren wurden.

Wie die Ich-Erzählerin ist auch die Autorin Anna Prizkau in Russland geboren. Als Achtjährige wanderte sie 1994 mit ihren Eltern nach Deutschland aus. Sie wurde erwachsen, studierte, jobbte, wurde Journalistin und ist heute Redakteurin bei der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«.

»Ich erwache in der Wiege – schwarze Sonne strahlt mich an.« Diese Worte des russisch-jüdischen Dichters Ossip Mandelstam (1891–1938) stellt Prizkau ihrem Erzählband voran. Wärme und Dunkelheit – Prizkaus Geschichten gehen emotional in die Tiefe. Sie erzählen von Liebe, Betrug und Lebenslügen, von unehrlichen Küssen und den Schatten der deutschen Vergangenheit. Allesamt sind die Erzählungen in einer dunklen Tonart geschrieben, egal ob sie vom Corps-Studenten Max, dem schönen Marcel oder der lächelnden Martha handeln – eine zarte Melancholie weht durch alle Geschichten. Dennoch oder gerade deshalb sind sie bestens als Sommerlektüre geeignet. Tobias Kühn

Anna Prizkau: »Fast ein neues Leben«. Friedenauer Presse, Berlin 2023, 111 S., 18 €

***

Liebenswürdige Grausamkeit

Ginge es nach Elsas Mutter, wäre ihre 27-jährige Tochter längst verheiratet. Doch die junge Frau, die in einem kleinen Dorf im Piemont lebt, kümmert sich nicht um das Gerede ihrer Familie und Nachbarn. Sie trifft sich heimlich mit Tommasino, einem Jugendfreund – eine leidenschaftliche, doch von allgegenwärtiger Traurigkeit überschattete Affäre. »Wir schweigen fast immer, weil wir begonnen haben, unsere Gedanken zu begraben in uns selbst, tief drinnen«, sagt Tommasino.

Das nur 144 Seiten starke Buch Die Stimmen des Abends, eines der besten von Natalia Ginzburg (1916–1991), bietet aber viel mehr als Dorfmelancholie. Wer sich auf die Langsamkeit, die Exaktheit, den herausragend schnörkellosen Stil und die feine Ironie einlässt, wird dieses 2021 im Verlag Klaus Wagenbach neu aufgelegte Buch mehr als einmal wiederentdecken – als perfekte analoge Flucht aus dem digitalisierten Alltag. Die italienische Autorin zeichnet darin ein Porträt der Dorfbewohner und ihrer Familien, den Schrullen, Eigenheiten und verborgenen Leidenschaften – mit »eiserner Diskretion« und »liebenswürdiger Grausamkeit«, wie es der Schriftsteller Italo Calvino 1961 nach dem Erscheinen des Buches nannte.

»Das Glück«, sagt eine der Figuren, »scheint immer nichts Besonderes zu sein, man versteht es immer erst, wenn man es verloren hat.« Zu den überraschenden Charakteren gehört ein nur anfangs unsympathischer Ex-Faschist. Vordergründig dreht sich das Buch um Salatschüsseln, Zabaione bei Partys der Nachbarn und den ständigen Klatsch. Das eigentliche Thema sind Konventionen – etwa bei Vincentino und Cate, die nach dem Ende ihrer Ehe auch den Besitz trennen. »Cate kniete auf dem Teppich und fing an, Gabel und Löffel zu zählen. ›Mir sind all diese Löffel eigentlich völlig gleichgültig‹, sagte sie. ›Und mir sind sie noch gleichgültiger als dir‹, sagte er. ›Warum zählen wir sie denn?‹ ›Weil das so üblich ist‹, sagte er. Sie seufzte und zählte weiter.« Ayala Goldmann

Natalia Ginzburg: »Die Stimmen des Abends«. Aus dem Italienischen von Alice Vollenweider. Klaus Wagenbach, Berlin 2021, 144 S., 22 €

***

Unermessliche Schmerzen

Sie wurden von den Herstellern als Heilsbringer gepriesen: Verschreibungspflichtige Opioide haben die USA in eine Krise gestürzt und drohen auch in anderen Ländern, gesunde Menschen in die Abhängigkeit zu reißen. Sie erhielten ein Rezept für Pillen, die Schmerzen lindern sollen, aber stattdessen Elend brachten – und in vielen Fällen den Tod. »Wie konnte das nur geschehen?«, fragen sich viele. Die Antwort gibt Imperium der Schmerzen.

Wenn Sie lieber eine leichte Sommerlektüre mögen, lassen Sie unbedingt die Finger davon. Wenn Sie aber einen Pageturner suchen und sich von einem Thriller zutiefst schockieren lassen wollen, dann lesen Sie das Buch des investigativen Journalisten Patrick Radden Keefe. Es macht wütend und ist gleichsam unglaublich wichtig. Keefe erzählt die Geschichte der Sackler-Dynastie.

Die machte ihr Milliarden-Vermögen mit Valium und entwickelte später das berüchtigte Opioid »Oxycontin«, das letztlich Hunderttausende zu Junkies machte. 50-mal stärker als Heroin, wurde es durch ihre Firma »Purdue Pharma« vermarktet. Die Familie dahinter war und ist noch immer geheimnisvoll. Wer Keefes Werk liest, weiß, warum. Die Sacklers hatten viel zu verbergen.

Umfassend recherchiert, zeichnet der Autor ein vernichtendes Porträt der Unternehmerfamilie. In Imperium der Schmerzen erfährt man, wie es durch Kalkulation, Korruption und ein Konstrukt aus Lügen gelang, dass ein Produkt, eigentlich nur für schwerkranke Menschen vorgesehen, an die allgemeine Bevölkerung ausgegeben werden konnte – und noch immer wird.

Vielleicht ist Ihnen der Name Sackler bereits an anderer Stelle begegnet: An Kunstgalerien und Museen in aller Welt, an Universitätsfakultäten für Medizin stand er geschrieben. Die Mäzene, die Geldgeber, die Guten: So wurde die Familie jahrzehntelang gesehen. Heute wird der Name übermalt, abgemeißelt. Denn er steht für viele Menschen nur noch für eines: unermessliche Schmerzen. Sabine Brandes

Patrick Radden Keefe: »Imperium der Schmerzen. Wie eine Familiendynastie die weltweite Opioid-Krise auslöste«. hanserblau, Berlin 2022, 640 S., 36 €

***

Vilde Chaye

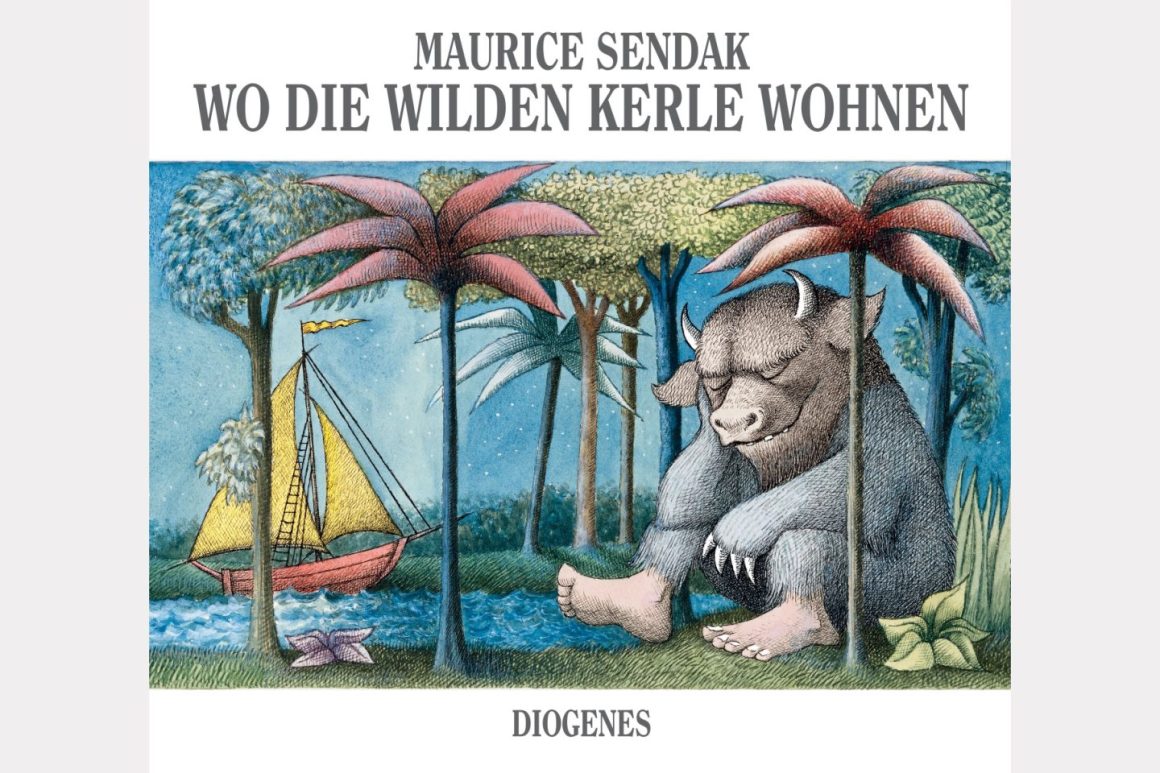

Der großartige amerikanische Illustrator und Autor Maurice Sendak (1928–2012) nannte es das jüdischste seiner Bücher. 1963 hatte Where the Wild Things Are in den USA die Bilderbuchwelt ins Wanken gebracht. Zu rebellisch, zu aufregend, zu verwirrend … Die schrecklichen Wesen, die da ihren großmäuligen Auftritt hatten, empörten. Sendak überforderte ein den »Dick and Jane«-Storys verfallenes Publikum, das es nicht gelernt hatte, genauer hinzusehen.

Jedenfalls verbarg sich hinter diesen Ungeheuern mit den kullernden Augen, den spitzen Zähnen und den zotteligen Fellen niemand anderer als die Tanten und Onkel, die sich regelmäßig zum Schabbat bei den Sendaks in Brooklyn eingefunden hatten, im höchsten Maße traumatisierte Überlebende der Schoa. Sie hatten, so nahm das der kleine Maurice wahr, schreckliche Zähne, Haare, die aus der Nase wuchsen, und stechende Augen. Sie hoben den Jungen hoch, kniffen und küssten ihn und drohten, ihn aus purer Liebe fressen zu wollen. Der Titel Where the Wild Things Are erinnert an den jiddischen, halb liebevoll gemeinten Ausdruck »vilde chaye«, den sich schwer zu bändigende Kinder gefallen lassen müssen.

Im Deutschen wurde daraus 1967 Wo die wilden Kerle wohnen. Und wer den kleinen Max im Wolfskostüm noch nicht kennt, hat etwas verpasst. Max hat einen Wutausbruch. Zur Strafe wird er ohne Abendessen in sein Zimmer gesperrt, was ihm Gelegenheit gibt, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Alles, was er braucht, wächst aus den Wänden, und so kann er sich in einem Boot auf die Reise zu einer Insel machen, auf der die wilden Kerle wohnen. Max wird sie beherrschen, unterwerfen, bis ihm das zu langweilig wird und er in die Geborgenheit seines Zuhauses zurückkehrt, wo auf einem Tischchen das Abendessen auf ihn wartet. »Und es war noch warm.« Katrin Diehl

Maurice Sendak: »Wo die wilden Kerle wohnen«. Diogenes, Zürich 1967, 40 S.,20 €

***

Warum Arthur Koestler gegen die Todesstrafe kämpfte

Im Februar 2023 machte Lee Anderson, stellvertretender Vorsitzender der britischen Tories, mit seiner Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe Schlagzeilen. Eine griffige Begründung hielt er auch bereit: »Niemand hat jemals ein Verbrechen begangen, nachdem er hingerichtet wurde!«

Anderson steht mit seiner Meinung nicht allein da: Ein britisches Umfrageinstitut fand heraus, dass sechs von zehn Briten seine Meinung teilen. Würde der ungarisch-jüdische Schriftsteller und Wahl-Engländer Arthur Koestler heute noch leben, er würde zweifellos einen seiner berüchtigten Wutanfälle bekommen. Hatte es doch 15 Jahre gedauert, bis die von ihm und dem Verleger Victor Gollancz initiierte Kampagne gegen die Todesstrafe 1970 endlich gesiegt hatte. »Ich werde niemals wirklichen inneren Frieden finden, bevor die Todesstrafe nicht abgeschafft ist«, hatte Koestler zu Beginn der Kampagne in einem Essay erklärt.

Und das meinte er durchaus ernst: Wie viele endlos scheinende Nächte hatte er 1937 in jener Todeszelle in Sevilla gestanden und auf die sich im Gang nähernden Schritte des Pfarrers gelauscht, wenn die Wärter zu den Klängen der Messglocke Unschuldige aus ihren Zellen zerrten und zur Hinrichtung schleppten? Nach drei Monaten Haft, während derer Koestler nie wissen konnte, ob und wann man ihn hinrichten würde, gelang es seinen britischen Unterstützern, den wegen »Spionage« verurteilten Reporter über einen Gefangenenaustausch zu befreien.

In seinem Buch Ein spanisches Testament, 1937 von Victor Gollancz veröffentlicht, hat Koestler über seine Zeit in Francos Haft berichtet. Es ist vielleicht sein bestes Werk: erschütternd und humorvoll, radikal humanistisch, spannend und zeitlos. Ein Buch mit starken Nebenwirkungen. Christian Buckard

Arthur Koestler: »Ein spanisches Testament«. Europa, München 2021, 264 S., 12 €

***

Der erste, letzte Sommer

Es ist einer der schönsten Augenblicke, wenn Bücher uns finden. Dazu muss schließlich einiges zusammenkommen: der richtige Moment in der eigenen Biografie, der Zeitgeist, natürlich der Zufall, dass Buch und Blick sich überhaupt treffen, aber auch die richtige Jahreszeit hilft. Zum Beispiel Sommer!

Ich saß gelangweilt auf dem braunen Cordsofa meines damaligen Freundes, als ich das weiße Cover mit der bunten Schrift bemerkte: Die Geheimnisse von Pittsburgh. Geheimnis klang gut, Pittsburgh nach Amerika, noch besser. Ich nahm das Buch in die Hand und ließ es, anders als den Freund, nicht mehr los.

Michael Chabon war Anfang 20, als er mit seinem Romandebüt über den letzten Sommer vor dem »Ernst des Lebens« auf der Bestsellerliste landete. Ich ging damals noch zur Schule und konnte diesen Sommer kaum erwarten. So wurde Art Bechstein, Sohn eines jüdischen Mafioso und auf der Suche nach Freundschaft, Liebe und Abenteuer, sofort zu meinem besten Freund.

Zuerst verliebt er sich in die anstrengende Phlox, dann ein bisschen in den charismatischen Arthur, der ihm die überwältigende Jane vorstellt, die aber an den wilden Cleveland vergeben ist, der Art auch ein bisschen kirre macht. Alles ist möglich, alles extrem, die Hitze, das Glück, der Schmerz, die Unsicherheit. Und ganz tief sitzt der Wunsch, dass etwas Großes passieren möge. Über Arts Gefühlsachterbahn steht, mal abgesehen vom Druck des bedrohlichen Vaters, nur der knallblaue, unendliche Himmel, in dem ab und an perfekte Wolken schweben, ausgespuckt von der mysteriösen Wolkenfabrik.

Chabon ist mit Klassikern wie Wonderboys, Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay und dem grandiosen Moonglow einer der bekanntesten unter den modernen jüdischen US-Autoren. Und sein erster, letzter Sommer war das perfekte Versprechen auf das, was kommt! Sophie Albers Ben Chamo

Michael Chabon: »Die Geheimnisse von Pittsburgh«. Zuerst erschienen 1988 beim Deutschen Bücherbund. Taschenbuchausgabe in einer Übersetzung von Denis Scheck. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, 302 S., 8,95 €

***

Ein jüdischer Hypochonder in den Bergen

Es muss nicht immer Hape Kerkeling sein, wenn es um Wandern und Sinnsuche geht. Bereits vor Ich bin dann mal weg erschien in den USA Schlepping Through the Alps, wenige Jahre später die deutsche Übersetzung. Die Zutaten: Man nehme einen hypochondrischen jüdischen Stadtneurotiker in Designer-Stiefeln aus New York, einen österreichischen Wanderhirten mit einem Faible für jiddische Lieder, 625 blökende Schafe sowie die Kulisse der Alpen.

Das Resultat ist einer der humorvollsten und zugleich hintergründigsten Reiseberichte, die man seit Langem gelesen hat. »Bei meiner Abreise hatte ich nur vage Vorstellungen von dem, was mich erwartete, und es dauerte nicht lange, bis ich knietief in der Schafscheiße stand«, so Sam Apple. Offensichtlich hatte er einige Male zu oft das Musical The Sound of Music gesehen und ein klischeebefrachtetes Bild von Land und Leuten.

Aber es passiert noch mehr. Denn die Wanderschaft mit dem Hirten Hans Breuer wird für den Journalisten zu einer Suche nach der eigenen jüdischen Identität, wobei die Fantasie mit ihm manchmal ein wenig durchgeht. »Ich hatte plötzlich die Vorstellung, diese Schafe seien die Juden Europas, die zur Schlachtbank geführt wurden.«

Bei alldem wird Apple einerseits mit den Lügen der österreichischen Nachkriegsgesellschaft konfrontiert. Andererseits scheitert er aber mit seinen recht plumpen Versuchen, die Österreicher als Antisemiten alter Schule zu entlarven, weshalb die Dialoge zwischen Apple und den Insassen der Alpenrepublik mitunter ziemlich bizarr ausfallen. Denn die Realitäten erweisen sich als viel komplexer. Ralf Balke

Sam Apple: »Schlepping durch die Alpen – Ein etwas anderes Reisebuch«. Gebunden. Atrium, Zürich 2007, 320 S., 19,90 € (Es gibt auch eine Taschenbuchausgabe im btb Verlag, erschienen 2009, die 9 € kostet.)