Manchmal liegen Dokumente des Grauens quasi auf der Straße. »Kurz nach meiner Auswanderung aus der Sowjetunion Anfang der 90er-Jahre habe ich angefangen, auf Flohmärkten gezielt nach der Korrespondenz von Wehrmachtssoldaten zu suchen«, erzählt Dmitri Silbermann. »Aber auch bei Wohnungsauflösungen oder Auktionen werde ich oft fündig.«

Für seine auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Sammelleidenschaft hat er eine Erklärung. »Bereits als Schüler in der damaligen Sowjetunion hat mich eine Frage nicht mehr losgelassen. Woher kam diese unfassbare Brutalität, die im Zweiten Weltkrieg während des Russlandfeldzugs zu beobachten war? Darauf suchte ich nach Antworten.«

Genau das brachte Silbermann auf die Idee mit der Feldpost. Er wollte mehr wissen, und zwar darüber, was die »ganz normalen Deutschen« dachten und empfanden. Selbstverständlich interessierte ihn ebenfalls ihre Einstellung zu Juden und wie sie die Verbrechen an der Zivilbevölkerung oder an Kriegsgefangenen wahrnahmen, an denen sie nicht selten selbst beteiligt waren. »Also ein kleines Fenster in die Seele der Soldaten, die damals die Sowjetunion überfallen hatten«, bringt es der 55-Jährige, der aus Moskau stammt, auf den Punkt.

Einen Fundus von mehr als 10.000 Briefen hat der Softwareingenieur zusammengetragen.

Einen Fundus von weit mehr als 10.000 Briefen hat der Softwareingenieur so mittlerweile zusammengetragen und systematisch ausgewertet. »Nachkriegserinnerungen haben den Nachteil, dass sie entweder verblassen oder aber – bewusst oder unbewusst – späteren Erkenntnissen angepasst werden.«

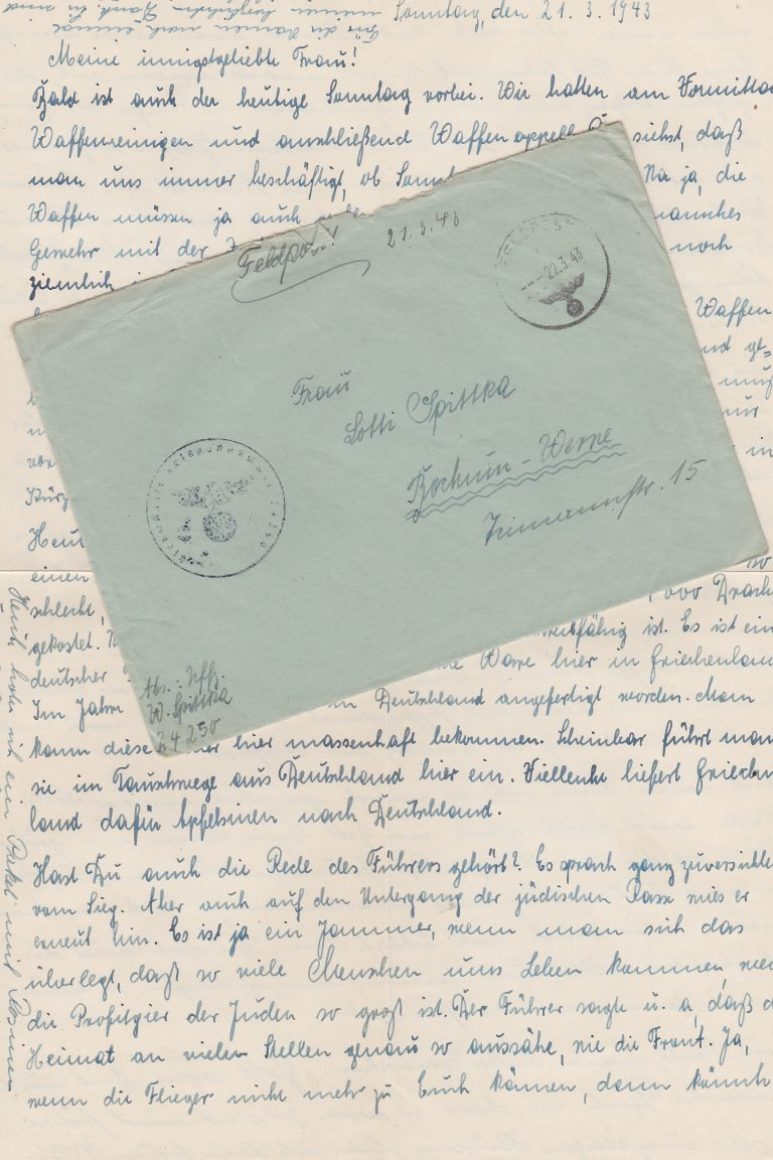

ZENSUR Anders dagegen die Korrespondenz der Soldaten. In ihren privaten Briefen an die Familie oder Freunde dominiert zwar das Alltägliche und viel Nebensächliches. Auch gab es eine strenge Zensur, die dafür sorgte, dass manches gar nicht oder sehr verklausuliert zur Sprache kam. Doch manchmal wird dann doch ganz offen und ungefiltert über die Maßnahmen gegen Juden berichtet.

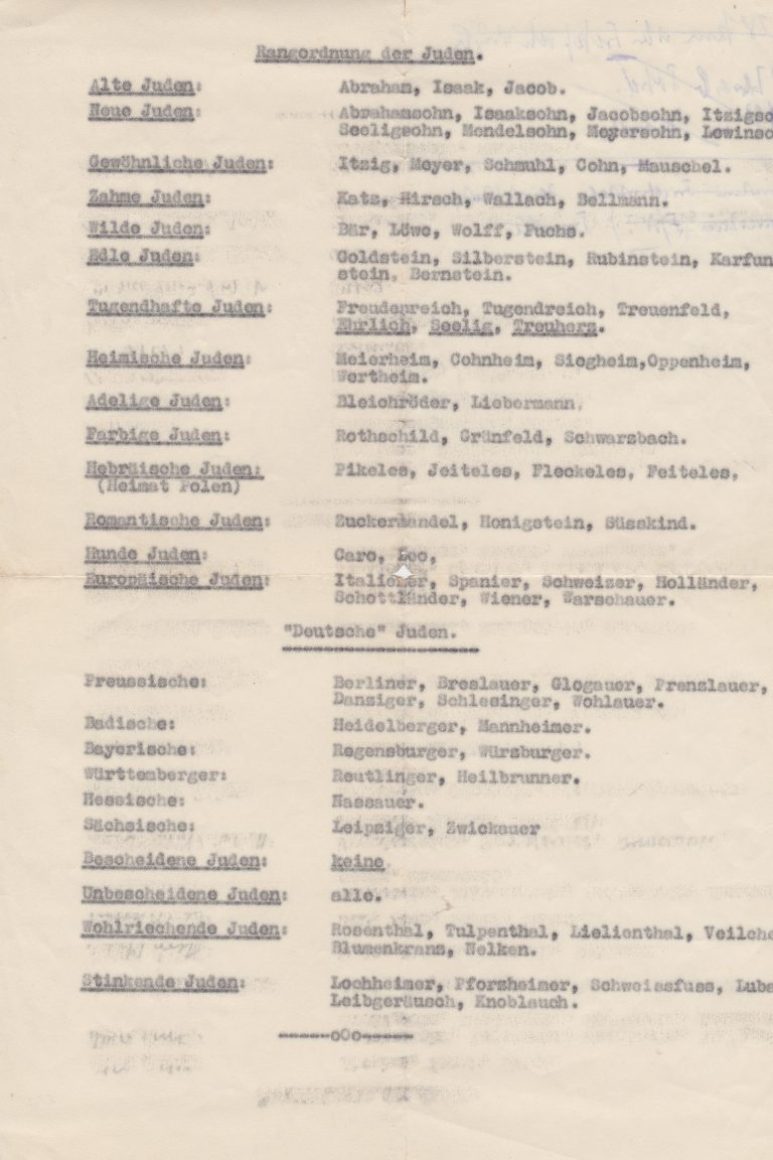

»In nur rund 250 Briefen meiner Sammlung sind Juden daher explizit ein Thema«, so Silbermann. »Dann geht es um Ressentiments, Verschwörungstheorien oder vermeintliche Rassemerkmale.«

So wie in der Korrespondenz eines Hans Schunk aus Polen vom September 1939. »Unser Auge hat sich schon an das Bild der polnischen Juden, die hier massenhaft hausen, gewöhnt«, schreibt er an seine Gattin Anny nach Bayreuth. »Sie sind von den übrigen Polacken leicht zu unterscheiden. Die Männer tragen Vollbärte, einen schmierigen Kaftan und das bekannte schwarze Käppi. Alles in allem die richtigen Typen, wie sie der Stürmer bringt.«

INDIFFERENZ Oftmals finden sich dann Vergleiche zwischen Juden in den von der Wehrmacht besetzten Ländern und denen in Deutschland, wobei sich die Haltung der Soldaten zu den antisemitischen Maßnahmen zwischen Zustimmung und Indifferenz bewegt. Oder sie empfinden offensichtlich Genugtuung, wenn Juden misshandelt werden.

Ein Beispiel dafür ist der Brief des Soldaten Kurt Feilke aus Krakau, der im April 1942 davon berichtet, wie Juden in einer benachbarten Kleinstadt dazu gezwungen werden, Toiletten und Waschräume mit den bloßen Händen oder ihren Kopfbedeckungen zu reinigen. »Jedenfalls hagelte es, soweit die Juden nicht gleich so sprangen, Keile u. Fußtritte.«

Kritik an dem Umgang mit Juden findet sich so gut wie keine. Allenfalls werden Ängste geäußert, dass man mit ihrer Rache konfrontiert werden könnte, falls Deutschland den Krieg verlieren sollte. »Gerade einmal in drei Fällen ließ sich so etwas wie eine Empathie mit den Opfern herauslesen«, so Silbermann.

Kritik am Umgang mit Juden findet sich in den Korrespondenzen so gut wie keine.

Und manchmal ist es auch für Silbermann schockierend zu lesen, wie das Morden zwischen reichlich Banalitäten als Beiläufigkeit Erwähnung findet – so wie in einem Brief vom Juli 1941 aus Litauen. »Sonst gibt es hier nichts besonderes. In Kovno schießen die Litauer alle Juden tot. (…) Na, wenn es ihnen Spass macht, stören tut sie jedenfalls dabei keiner. Das Wetter ist gleichmäßig schön, leider hat man davon nichts«, so ein Oberleutnant Josef Wallek.

Selbstverständlich gibt es auch Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie einfache Soldaten mit geringer Bildung oder Akademiker im Dienst der Wehrmacht schrieben. »Dabei bin ich auf den interessanten Fall eines Stabsarztes gestoßen, der kein NSDAP-Parteimitglied war und sehr viel, aber äußerst vorsichtig über die Vernichtung von Juden berichtete. Nach 1945 wetterte er dann gegen Displaced Persons, die alle Ämter okkupieren würden.«

UNIVERSITÄT Mittlerweile eilt Silbermann der Ruf voraus, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Erforschung und Auswertung der Korrespondenz deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg zu sein. Im Januar 2020 wurde er deshalb bereits von Professor Michael Wildt, einem renommierten Kenner des Nationalsozialismus, eingeladen, an der Humboldt-Universität in Berlin ein Kolloquium mitzugestalten.

Und auch zu der in der Historiografie diskutierten These, ob die 1941 von Joseph Goebbels unter dem Titel Deutsche Soldaten sehen die Sowjetunion herausgegebene radikal-völkisch ausgerichtete Sammlung von Feldpostbriefen nun echt sei oder erfunden, hat er eine Meinung. »Mir erscheint es manchmal wie eine Art Schutzbehauptung, wenn gesagt wird, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich echte Briefe gelesen habe, in denen weitaus Schlimmeres zu lesen war.«