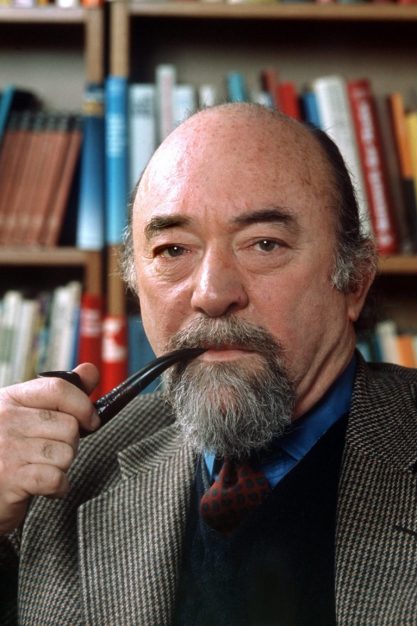

Wer Melvin J. Lasky in seinen zweiten Berliner Jahren traf, konnte die Bekanntschaft eines bejahrten, doch äußerst agilen Intellektuellen machen, der in den Taschen seines Karo-Jacketts stets die berühmten »clippings« mit sich trug: ausgeschnittene oder kopierte Zeitungsartikel auf Deutsch und Englisch, die einen Sachverhalt entweder besonders konzis interpretierten oder – auch das kam häufig vor – von Naivität und Schönrednerei gegenüber Unrechtsregimes zeugten.

In letzteren Fällen konnte der am 15. Januar 1920 als Sohn jüdisch-polnischer Einwanderer in der New Yorker Bronx geborene Lasky durchaus zornesrot werden, da er bereits als Jugendlicher das westliche Appeasement gegenüber Hitler erlebt hatte – und die Blindheit »seines« studentischen Intellektuellenmilieus angesichts der schon damals offenbaren stalinistischen Verbrechen.

COURAGE Genau dies hatte ihn einst zuerst zum Trotzkisten, danach zum linksliberalen Antitotalitären gemacht. Als solcher war er – als Armeehistoriker der 7. US Army – an der Befreiung Europas beteiligt und gleich darauf am Kontakteknüpfen mit den diktaturkritischen Geistern des Kontinents. Noch in Armeeuniform besuchte der wissbegierige 25-Jährige auf Anraten Hannah Arendts in Heidelberg Karl Jaspers, schon damals mit Büchern, Zeitschriften und clippings unterwegs, die Lebensmittelpakete nicht zu vergessen.

Lasky hat nicht nur den antitotalitären Diskurs inspiriert, sondern auch jüdischen Autoren wieder eine publizistische Heimat verschafft.

In die deutsche Nachkriegsgeschichte trat Melvin Lasky dann im Oktober 1947 ein: mit einer fulminanten Rede auf dem Ersten Deutschen Schriftstellerkongress im Deutschen Theater in der Ostberliner Schumannstraße, als er die Zensur in der Sowjetunion anklagte – unter den versteinerten Mienen von Stalins Kulturfunktionären, den kremltreuen deutschen Schriftstellern und deren Kollegen aus dem sogenannten »inneren Exil«, die im Mundhalten und Wirklichkeitsverdrängen ja bereits seit zwölf Jahren exzelliert hatten.

Einzig die greise Ricarda Huch, die danach in die Westzonen flüchtete, stand Lasky damals bei. Es sagt vermutlich einiges über dieses Land, dass eine solche Sternstunde der Courage nicht ins kulturelle Gedächtnis eingegangen ist, sondern stattdessen – fällt der Name Lasky und der seiner 1948 mithilfe der amerikanischen Besatzungsbehörden gegründeten Zeitschrift »Der Monat« – entweder mit den Achseln gezuckt oder fein lächelnd »CIA« gesagt wird.

PARTEI Um es kurz zu machen: Für einige Jahre wurde die damals viel gelesene Zeitschrift – wie auch der von Lasky ab 1958 in London geleitete »Encounter« – vom »Kongress für kulturelle Freiheit« finanziert, der sich wiederum aus Geheimdienstmitteln speiste. Laskys Aufhellen dieses in der Tat fragwürdigen Aspekts der antitotalitären Nachkriegspublizistik blieb – freundlich gesagt – etwas suboptimal, doch konnten auch seine (ebenfalls freiheitlich links-orientieren »Monat«-Nachfolger) Peter Härtling und Klaus Harpprecht von keinerlei offenbarem CIA-Einfluss berichten.

Im Gegenteil: Die Publikation, in der »von der antinazistischen Rechten bis zur antikommunistischen Linken« (Lasky) alle schrieben, die damals intellektuellen Rang und Namen hatten, hatte bereits frühzeitig Partei genommen für Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung oder gegen Joseph McCarthy. In der Tat wäre es unmöglich gewesen, Menschen wie Willy Brandt, Czeslaw Milosz, George Orwell, Albert Camus, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Raymond Aron, Manés Sperber, Arthur Koestler, Sir Bertrand Russel, Mary McCarthy oder den frühen Günter Grass als Handpuppen der CIA zu führen.

HEIMAT Mehr noch: Lasky hatte mit seiner Zeitschrift nicht nur den antitotalitären Diskurs auf höchstem Niveau inspiriert, sondern auch den nach 1933 vertriebenen jüdischen Autoren wieder eine publizistische Heimat in ihrer geliebten Sprache verschaffen können: Hans Sahl, Alfred Polgar, Max Brod, Siegfried Kracauer, Hilde Spiel, Walter Mehring, Karl Popper, Alphons Silbermann, Hermann Kesten, Hans Habe, Walter Laqueur.

Der unermüdliche Zeitschriftenmacher, der auch als Geisteshistoriker und Verfasser des Mammutwerks Utopie und Revolution in Erinnerung bleiben wird, war im Mauerfalljahr nach Berlin zurückgekehrt, wo wir bald Freunde wurden und bis zu seinem Tod im Mai 2004 ein Gespräch pflegten, das frei war von jeglichem großväterlichen Paternalismus. Ich stelle mir diesen vitalen Freiheitsverteidiger und jüdischen Agnostiker jetzt in einer Art Intellektuellen-Himmel vor, wo er mit all seinen Freunden sitzt und streitet.

Der Autor veröffentlichte mehrere Bücher über Melvin Lasky und den »Monat«.