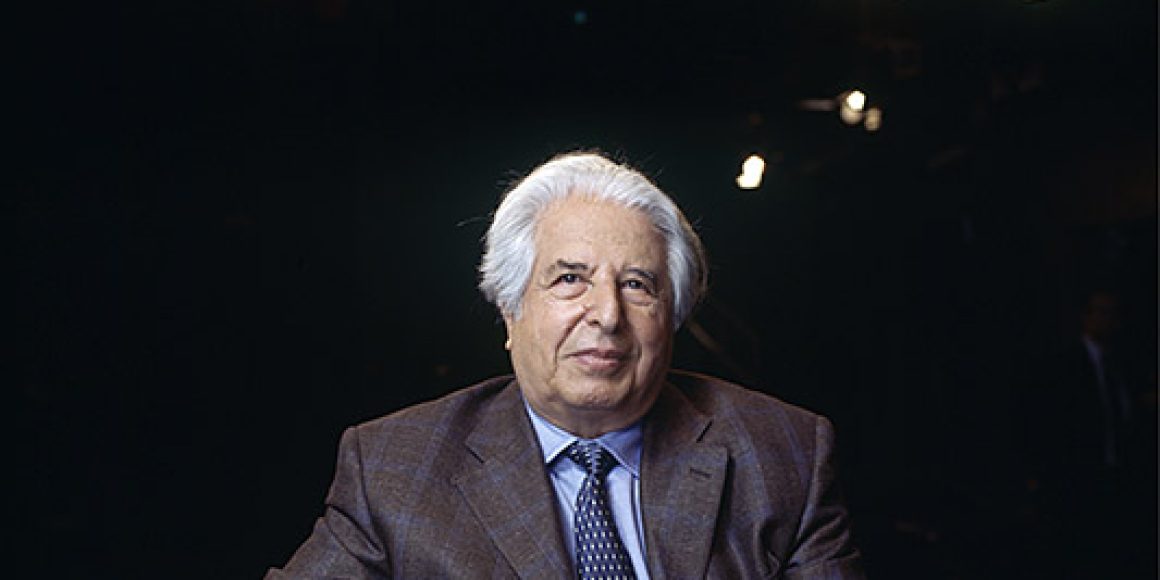

Mit dem ersten Teil seiner Autobiografie Wenn die Erinnerung kommt wurde der renommierte israelische Historiker Saul Friedländer 1979 plötzlich auch zum Bestsellerautor. Darin blickte der 1932 in Prag geborene Sohn einer deutschsprachigen Familie auf seine Kindheit im Schatten des Holocaust zurück – ein ebenso schonungsloses wie bewegendes Erinnerungsbuch.

Saul Friedländers nun vorliegender zweiter Memoirenband Wohin die Erinnerung führt ist zwar ebenfalls sehr persönlich gehalten. Für den deutschen Leser aber sind jene Passagen besonders interessant, in denen er sich mit der problematischen deutschen Vergangenheitsaufarbeitung befasst. Der Schlagabtausch zwischen Friedländer und Martin Broszat etwa sorgte in den 80er-Jahren für große Aufmerksamkeit. Broszat, damals Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, hatte mit einem im Mai 1985 im »Merkur« veröffentlichten »Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus« eine Kontroverse ausgelöst.

Im späteren Briefwechsel des einstigen NSDAP-Mitglieds Broszat und des Schoa-Überlebenden Friedländer wurden die unterschiedlichen Positionen der beiden Denker deutlich. Broszat argumentierte, dass er in seiner Person die rationale deutsche Zeitgeschichtsforschung verkörpere, was bedeute, dass er nicht die Frage nach dem »Warum« stelle, sondern es ihm auf die Strukturen und Funktionsweisen des NS-Systems ankomme.

entlastung Der Verdacht stand im Raum, dass Broszat und Co., bewusst oder unbewusst, von einer Art »Entlastungssehnsucht« getrieben, die Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reich kleinzureden versuchten. Friedländer nahm in dieser Debatte eine explizit »jüdische« Position ein. Er vertrat die Ansicht, die deutsche Geschichtsschreibung müsse nicht nur die deutsche, sondern auch die jüdische Perspektive berücksichtigen.

Auseinandersetzungen wie die zwischen Broszat und Friedländer spielen heute so gut wie keine Rolle mehr. Auffallend ist aber, dass die in den 50er-Jahren einsetzenden Debatten über die NS-Verbrechen in immer schnellerer Abfolge durch andere Debatten mit immer neuen Akzentsetzungen abgelöst werden. Im Kern kreisen sie alle um folgendes Problem, wie Saul Friedländer in seiner Autobiografie zusammenfasst: Wie konnte es dazu kommen? Auslöser sind meist Bücher wie Daniel Goldhagens Hitlers willige Vollstrecker, Filme wie Schindlers Liste oder der TV-Dreiteiler Holocaust Ende der 70er-Jahre.

Die Debatte nahm erst eine andere Richtung, als Saul Friedländer 1998 sein Opus Magnum Das Dritte Reich und die Juden vorlegte. Allgemein waren sich die deutschen Historiker einig, dass ihm ein »Meisterwerk der Geschichtsschreibung« (Klaus-Dietmar Henke) gelungen sei. Respekt zollte man ihm vor allem deshalb, weil man der Ansicht war, er habe der Forschung insofern einen Dienst erwiesen, als er es verstanden habe, die »Quellen der Täter« ebenso zu berücksichtigen wie die »Stimmen der Opfer«.

Im Rückblick scheint es, auch das rekapituliert Friedländer in Wohin die Erinnerung führt, als ob der Vorwurf mangelnder wissenschaftlicher Distanz mehr über den Kritiker als über den Kritisierten aussagt. Dahinter steckte die Überzeugung, nur Nichtjuden, also Wissenschaftler, die nicht von »mythischen Erinnerungen« (Hans Mommsen) befallen sind und den notwendigen »objektiven« Blick besitzen, seien in der Lage, die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 korrekt zu beurteilen.

Judenhass Besondere Beachtung verdienen in Friedländers Autobiografie die Bemerkungen zum Judenhass Hitlers und seiner Gefolgschaft. Friedländer geht davon aus, dass bei der Verfolgung der Juden ein tief sitzender Hass die treibende Kraft war. Dieser Hass, so der Historiker, lasse sich nicht allein auf den Antibolschewismus reduzieren, der zwar eine Rolle gespielt hat, aber nur bedingt und über Umwege mit den überkommenen antijüdischen Vorurteilen in Verbindung gebracht werden kann.

Die diversen Ausformungen des Vernichtungsantisemitismus besitzen eine sehr viel längere Tradition und hielten schon im frühen 19. Jahrhundert Einzug in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung. Wer verstehen will, was in Deutschland zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, der kann gar nicht anders, als diese antisemitischen Traditionslinien zu berücksichtigen.

Noch mehr als Friedländers Hauptwerk Das Dritte Reich und die Juden fasziniert ein schmales Bändchen, das 1982 unter dem Titel Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus erschienen ist. Friedländer unterzog darin den »Widerschein des Nazismus« in Filmen und Büchern als politisch-ästhetisches Phänomen unserer Zeit einer kritischen Betrachtung. Es seien vor allem die unterschwelligen Bilder und Phantasmen, denen man sich zuwenden muss und die Friedländer auch in Wohin die Erinnerung führt noch einmal ausführlich behandelt, um die Faszination zu begreifen, die vom Nationalsozialismus ausging. Es komme, meint Friedländer, nicht so sehr auf die politischen, ökonomischen und sozialen Umstände an, sondern eher darauf, die »Tiefenstruktur« des Nazismus freizulegen.

Wie entsteht ein Klischee, wie verfestigt es sich in den Köpfen zu einem Stereotyp, und welche Wirkungen kann es dadurch entfalten? Das Bild, das sich Nichtjuden von Juden machten, entspricht, wenn auch auf etwas andere und kompliziertere Weise, dem Bild, das sich die Deutschen seinerzeit von Hitler machten. Es ist ein stereotypes Bild, das Hitler als den Erlöser zeigt. Es spiegelt ein Konglomerat von Einstellungen und Denkweisen, von Schreck- und Wunschbildern wider, in das Projektionen, Einbildung und Fantasie einfließen.

kitsch Bilder tragen nach Ansicht Friedländers ihre Bedeutung in sich. Selbst das Trugbild, das einer überschäumenden Fantasie entspringt, produziert einen Eindruck, der prägend sein kann. Kitsch spiegelt den Geschmack der Mehrheit und ist Ausdruck der allgemeinen Gefühlswelt. Die Kitsch-Ästhetik in Verbindung mit den Themen des Todes, die in der NS-Zeit eine bedeutsame Rolle spielte, hat nach Friedländer ein Faszinosum sondergleichen erzeugt.

In der Zeit des Dritten Reiches gab es bei manchem »Volksgenossen« tatsächlich so etwas wie eine echte Liebesbeziehung, ein zu Hitler und dem Nazismus Sich-Hingezogen-Fühlen. Die Bilder der inszenierten Aufmärsche, der ekstatisch jubelnden Parteigenossen, der Frauen, die ihre Hände dem Führer in gläubiger Verehrung entgegenstrecken, sind Beweise dafür, wie sehr die Menschen dem Regime verfallen waren und wie sehr der Nazismus sich zum »Tummelplatz aller Leidenschaften« entwickelte.

In diesen Elogen, die aus allen Kreisen der Bevölkerung kamen, wird dem Führer gewissermaßen der Status eines Hohepriesters verliehen: »Die Herzen schlagen allewärts«, »die Sonne scheint wieder heller am Morgen«, »wie glücklich wir sind«, »wir möchten alle zu dir kommen«.

Kitsch ist das allemal, aber es ist auch die Realität einer vergangenen Epoche. Die Deutschen wären Hitler nicht aufgesessen, wenn sie nicht inbrünstig an ihn geglaubt hätten. Ihre Verfallenheit ihm gegenüber, das Niederknien vor ihm, hatte zutiefst religiöse Züge. Das auch in seiner Autobiografie einmal mehr thematisiert und aufgedeckt zu haben, ist das große Verdienst von Saul Friedländer.

Saul Friedländer: »Wohin die Erinnerung führt. Mein Leben«. C.H. Beck, München 2016, 329 S., 26,95 €