Berlin, das ist ein Ort voller trauriger Menschen in traurigen Bars, die sich nur noch betrinken wollen», hat David Bowie in den 80er- Jahren einmal gesagt. «Das Zwielicht, das Wasser, die Industriebrachen. Diese Stadt wird immer ihre dunklen Märchen erzählen», sagt die New Yorker Fotografin Galya Feierman, 36, heute. Einmal habe sie fast geweint, als sie in Friedrichshain ein Kurzfilmfestival besuchte, in dem die Stadt so porträtiert wurde, wie sie sich für Galya noch immer darstellt: «Melancholisch, mystisch, fantastisch.»

odessa Galya Feierman stammt aus einem anderen magischen, manchmal verklärten Ort: Odessa. Der Vater war dort Ingenieur in einem Elektronikwerk, die Mutter Ökonomin in der Lebensmittelzuteilung. Ihre Großeltern sprachen jiddisch. Viele polnische Juden hatten Ende des 18. Jahrhunderts das Land nach den Teilungen verlassen und sich in der ukrainischen Hafenstadt angesiedelt. Der Schriftsteller Isaak Babel zeichnet in seinen Geschichten aus Odessa ein genaues Bild des jüdischen Viertels Moldawanda – Galya liebt das Buch. 1940 wurde Babel unter dem stalinistischen Terror ermordet.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand die Bevölkerung Odessas zu einem Drittel aus Juden. 1821 kam es zum ersten Pogrom. Bis zur Oktoberrevolution folgten viele weitere. In der Sowjetunion wurden Juden offiziell nicht verfolgt. Dennoch gab es Antisemitismus. Galyas Mutter etwa wäre gern Journalistin geworden. Aber sie durfte nicht studieren. «Es ist ein latenter Antisemitismus gewesen. Kein Regierungsprogramm, es ging von den Menschen aus», sagt Galya. Pogrome oder physische Gewalt erlebte sie in ihrer Jugend nicht, musste auch ihre jüdische Identität nicht verstecken. Aber ihre Mutter sagte immer: «Du musst besser sein als andere. Wenn sie anfangen, auf jemandem herumzuhacken, hacken sie zuerst auf dir herum.»

boston 1989 emigriert Galyas Familie nach Boston. Schon einmal, Ende der 70er-Jahre, konnten Juden aus der Sowjetunion eine kurze Zeit lang emigrieren. Viele siedelten damals im Brooklyner Ortsteil Brighton Beach, das in New York seitdem «Little Odessa» genannt wird.

Galyas Eltern verpassten damals die Chance zur Ausreise. Bei der zweiten großen jüdischen Auswanderungswelle zwischen 1987 und 1989 aber waren sie diesmal dabei. In Boston lebt eine Schwester der Großmutter. Dort findet der Vater Arbeit in einem kleinen Werk, das elektronische Messgeräte herstellt. Er arbeitet heute noch immer dort, im Alter von 76 Jahren. Die Mutter macht noch einmal Karriere als Investmentfonds-Managerin.

Als Galya nach Boston kommt, ist sie zwölf. Sie hat bereits in Odessa Englisch gelernt und findet sich in der Schule schnell zurecht. Plötzlich ist auch das Jüdischsein ganz anders, «irgendwie völlig normal. Wir wohnten in einer sogenannten guten Gegend, und eine gute Gegend bedeutet in Amerika auch eine gute öffentliche Schule.» Sie studiert Vergleichende Literaturwissenschaften an der renommierten jüdischen Brandeis University. «Ein Abschluss, der mir sehr dabei geholfen hat, einen Job als Kellnerin zu kriegen», lacht sie.

Nach dem Studium jobbt Galya als Film-Assistentin, Aktmodel, bedient in der irischen White Horse Tavern im West Village, in der sich einst literarische Größen der Insel wie Brendan Behan und Dylan Thomas in ihrem New Yorker Exil fröhlich zu Tode soffen. Irgendwann schenkt ihr die Mutter eine kleine Digitalkamera. Drei Tage lernt sie Beleuchtung – «das war’s». Und wird professionelle Fotografin.

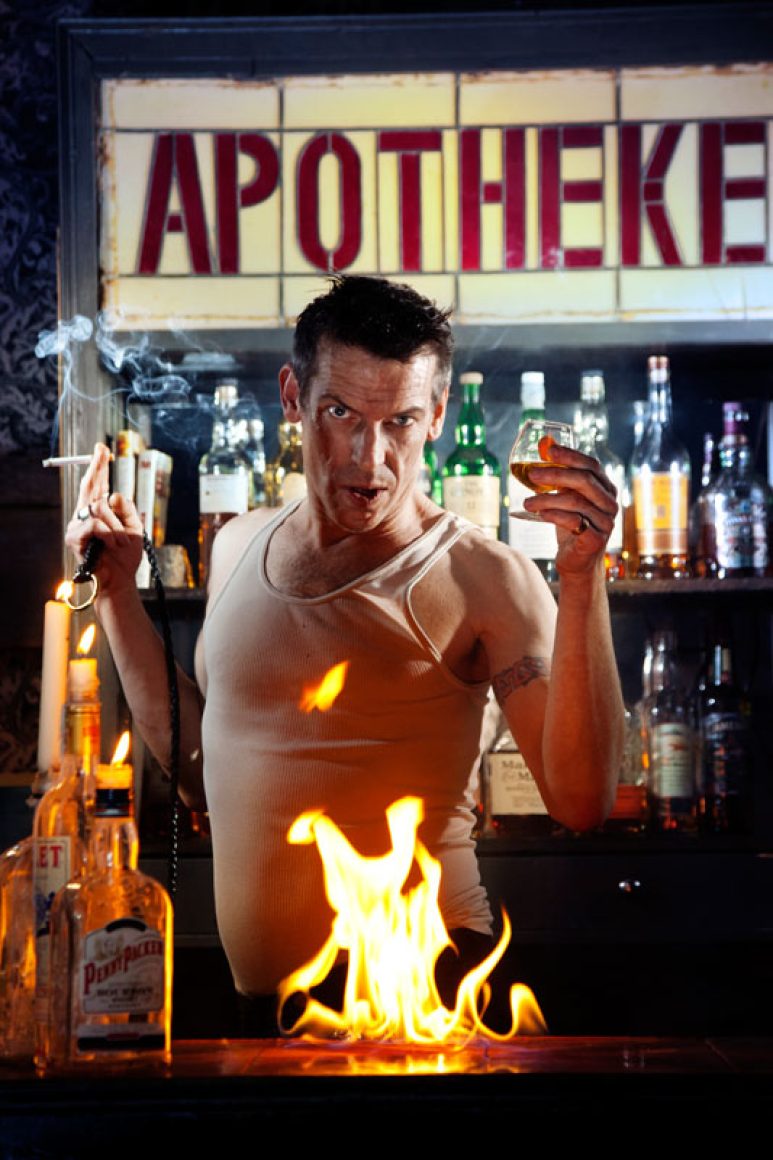

new york Sie beginnt mit Reisefotografie, Landschaften. Mit 24 zieht sie nach New York. In Brooklyn trifft sie auf Filmemacher, Schauspieler, Maler und Musiker, die sie porträtiert. Es entsteht die Reihe «Artists in Residence». Dort geben die Porträtierten den Blick in ihre intimste Umgebung frei, kunterbunte, chaotische Räume. Die so verrückten wie kühl kalku

lierenden und auf mediale Wirkung setzenden Künstler posieren auf den Bildern, setzen sich selbst in Szene und erzählen so eine ganz eigene Geschichte.

In ihrem Zyklus «Big Sister» stellt Feierman übergroße Frauenporträts von New York über Brüssel, Hanoi, Paris bis Shanghai einander gegenüber: geschönte Gesichter der Werbefotografie auf Hochhäusern oder an Plakatwänden, die von der jeweiligen urbanen Wirklichkeit gebrochen werden. «Ich mag die Idee der cinematischen Fotografie, die bestehende Orte neu erfindet und Gefühle beinahe dokumentarisch transportiert.»

berlin Und jetzt Berlin. «Nach elf Jahren musste ich aus New York raus. Ich war auf der Suche.» Seit einem Jahr lebt und arbeitet Galya Feierman in der deutschen Hauptstadt. Ihre Bilder erscheinen in amerikanischen, russischen und deutschen Magazinen. Zwar sind hierzulande die Honorare bescheidener als in New York, dafür aber ist die Lebenshaltung günstiger. Und das Geld kommt rascher. Als sie für ein Berliner Schwulenmagazin ein Foto-Shooting machte, sei sie ganz erstaunt darüber gewesen, wie schnell die Redaktion zahlte.

Sonst, findet Galya Feierman, «ist es hier sowieso fast wie in New York. Ich spüre dieselbe Dynamik, nur ist es viel freier und entspannter.» Denn ihr Land, bedauert die Amerikanerin, werde immer restriktiver. «Es gibt noch den amerikanischen Traum von Freiheit und Glück, aber immer mehr Amerikaner folgen immer strengeren Konventionen. Russen dagegen versuchen, aus ihren engen Regeln auszubrechen.» Vielleicht ist die deutsche Hauptstadt mit ihrer einzigartigen anarchisch-melancholischen Szene ja so etwas wie die kulturelle Mitte zwischen Russland und den USA. Galya jedenfalls will erst einmal bleiben: «Berlin ist das bessere New York.»

www.galyaphoto.com