Ernst Kantorowicz ist es gelungen, nicht nur einen, sondern gleich zwei Klassiker der Geschichtsschreibung zu verfassen: vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland seine Biografie über den Stauferkaiser Friedrich II. (1194–1250) und nach dem Krieg in den USA »Die beiden Körper des Königs« (The King’s Two Bodies).

Sein Schicksal ist das eines jüdischen Intellektuellen, dessen akademische Karriere nach der »Machtergreifung« 1933 in Deutschland plötzlich zu Ende war. Ihm gelang die Flucht über Großbritannien in die USA, wo er nach harten Jahren eine neue akademische Heimat am Institute for Advanced Study in Princeton fand.

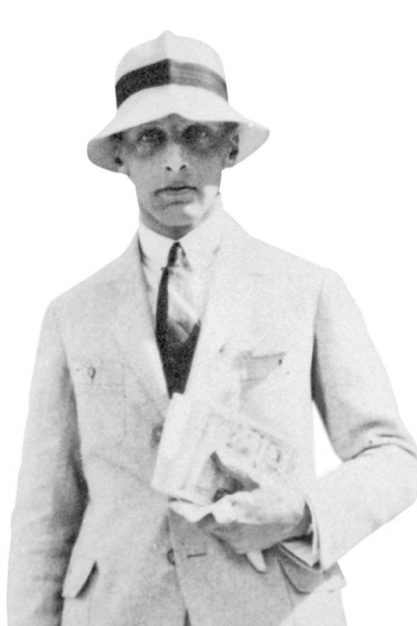

Geboren vor 125 Jahren, am 3. Mai 1895 in Posen (heute Poznan, Polen) als Sohn eines Spirituosenhändlers, wuchs Kantorowicz in komfortablen Umständen auf. Die Familie verstand sich als säkulare deutsche Juden.

Er machte die für seine Generation typischen Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg. Entscheidend für sein Leben wurde die Aufnahme in den elitären, männerbündlerischen Stefan George-Kreis, der sich um den Dichter gebildet hatte. »Der Meister« und seine »Jünger« bildeten ein »Geheimes Deutschland«, das als Ausgangspunkt für eine Erneuerung Deutschlands dienen sollte. Unter dem Einfluss von George schrieb Kantorowicz 1927 sein frühes Meisterwerk über den Staufer Friedrich II. Mit diesem Buch begann seine Karriere als Historiker, obwohl er gar nicht Geschichte studiert hatte.

Das Werk war ein großer Erfolg. Nach dem Zweiten Weltkrieg auf eine Neuauflage angesprochen, meinte er: »Man sollte halt ein Buch, das bei Himmler auf dem Nachttisch lag und das Göring an Mussolini mit Widmung verschenkte, in völlige Vergessenheit geraten lassen.« Das Buch geriet entgegen dem späten Wunsch seines Verfassers nicht in Vergessenheit; es ist immer noch erhältlich und zählt zu den Klassikern der Geschichtsschreibung.

Es lief alles gut für EKa, wie Kantorowicz genannt wurde. Seit 1932 hatte er eine Professur für Geschichte in Frankfurt, doch dann kamen die Nazis. Wegen seines Judentums war seine Karriere vorbei. Er ließ sich erst beurlauben, dann pensionieren, um 1938 über einen Forschungsaufenthalt in Oxford in die USA zu flüchten.

Dort fand er an der University of California in Berkeley eine neue wissenschaftliche Heimat. Doch als es Ende der 1940er-Jahre in der McCarthy-Ära zur Kommunistenverfolgung kam, sollten die Professoren in Berkeley in vorauseilendem Gehorsam einen Loyalitätseid, den sogenannten Antikommunisteneid, ablegen. Doch EKa verweigerte sich.

In einem Brief an den Universitätspräsidenten schrieb er: »Meine politische Vergangenheit hält jeder Untersuchung stand. Ich bin zweimal als Freiwilliger angetreten, um aktiv mit dem Gewehr gegen Linksradikale in Deutschland zu kämpfen, aber ich weiß auch, dass ich durch mein Zusammengehen mit den weißen Bataillonen - indirekt und gegen meine Absicht - dem Nationalsozialismus den Weg und den Zugang zur Macht geebnet habe.«

1951 wechselte er an das Institute of Advanced Study in Princeton, einer Forschungseinrichtung, wo er ein irdisches Paradies vorfand: ein festes Einkommen, wenige Lehrveranstaltungen, hochrangige Kollegen aus verschiedenen Disziplinen.

In dieser so angenehmen Atmosphäre vollendete er das Buch, das ihm neben der Biografie des Staufers Friedrich II. einen ewigen Platz im Pantheon der Geschichtswissenschaft eingebracht hat: »The King’s Two Bodies« (Die beiden Körper des Königs, 1957).

»Der König ist tot, es lebe der König« - ausgehend davon entwickelte EKa eine politische Theologie des Mittelalters, die ebenso anregend wie schwierig zu lesen ist, wie seinerzeit die Rezensenten einräumten.

1991, bald 30 Jahre nach dem Tod des Wissenschaftlers, erschien es erstmals auf Deutsch. Der Historiker Horst Fuhrmann beschrieb es damals in einem langen Artikel für die Wochenzeitung »Die Zeit« als »Heimholung des Ernst Kantorowicz« und würdigte dessen Bücher und Biografie als »Dokumente deutscher Geschichte«. Kantorowicz starb am 9. September 1963 in Princeton, New Jersey.