Frau Hensel, Sie haben mit »Keinland« Ihren ersten Roman veröffentlicht. Eine Geschichte über ein deutsch-jüdisches Paar. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Ich erzähle die Liebesgeschichte zwischen einer Journalistin, Mitte 30, aus Ost-Berlin und einem 20 Jahre älteren deutschen Juden, der nach der Wiedervereinigung nach Israel ausgewandert ist. Ich hatte diesen Stoff irgendwo, irgendwie, irgendwann im Kopf – und wollte ihn erzählen. Ich habe ja zuvor eher Sachbücher geschrieben und als Journalistin gearbeitet. Aber ich wusste, dafür brauche ich die Literatur, denn über Liebe kann man nur in literarischer Form schreiben. Und diese Geschichte hat mich überdies herausgefordert.

Weshalb?

Weil es eine berührende Liebesgeschichte ist und sie gleichzeitig viel deutsche Geschichte erzählt. Über die Holocausterfahrung seiner Eltern, über den Mauerfall: Dieser Stoff war einfach da, und ich habe literarisches Schreiben trainiert. Die Herausforderung dabei allerdings war, aus einer deutschen Nachgeborenen-Perspektive die Schatten des Holocaust zu erzählen.

Nadja und Martin, wie die beiden Protagonisten heißen, scheinen nicht mit und nicht ohne einander zu können.

Dazu müssen wir uns kurz das Setting ansehen: Es gibt diese junge Frau, die bei einer Zeitung arbeitet und eine Reportage schreiben soll über Länder, in denen es Mauern gibt. »Weil sie sich damit auskennt«, wie ihr Chefredakteur sagt, weil sie aus der ehemaligen DDR kommt. Sie bittet den ihr bis dahin unbekannten Martin Stern um ein Interview, das sehr schroff und unerwartet endet, aber in ihr etwas auslöst. Das ist überraschend für sie, denn sie fragt sich: Was verbindet mich, die nachgeborene Deutsche, mit einem 20 Jahre älteren Juden? Sie fliegt also nach Tel Aviv, und schon die erste Begegnung ist von vielen Emotionen geprägt. Im Laufe des Kennen- und Sich-lieben-Lernens der beiden zeigen sich dann aber seine starken Traumatisierungen als Kind von Schoa-Überlebenden. Mit diesen Traumatisierungen rechnet sie nicht, muss und will aber damit umgehen. Schließlich will Nadja diesen Mann lieben.

Ist das symbolisch für das Verhältnis zwischen Deutschen und Israelis?

Nadja ist von der Direktheit Martins extrem überrascht und sehr fasziniert. Mir ist das zuerst gar nicht so bewusst gewesen, aber ich habe schon beim Schreiben gemerkt, dass beide Figuren in vielen Dingen sehr gegensätzlich sind. Mann, Frau. West, Ost. Jude, Nichtjude. Alt, jung. Dennoch gibt es eine große Nähe und Anziehung zwischen den beiden.

Was verbindet Nadja und Martin dennoch miteinander?

Sie wurden als Kinder stark von historischen Ereignissen geprägt. Nadja war ein Kind, als die Mauer fiel, und die DDR ist für sie eine Art Blackbox. Und auch Martin kennt die Schoa allein aus den Schilderungen seiner Eltern. Trotzdem wirken diese historischen Erfahrungen tief in die beiden hinein. Das verbindet sie. Nadja hat ihre ostdeutsche Prägung immer als Fremdheit empfunden, etwas, das sie immer auch ein bisschen zu einer Fremden in Deutschland gemacht hat. Und nun trifft sie mit Martin tatsächlich auf einen Fremden, und plötzlich entsteht zwischen beiden zumindest für Momente Heimat.

Wie blicken Sie als Autorin auf das deutsch-israelische Verhältnis?

Der Roman ist kein Kommentar zum Nahostkonflikt. Israel wird als die Wahlheimat Martins beschrieben, er selbst hängt sehr an diesem Land. Gleichzeitig hegt Nadja, weil Martin dort lebt, große Sympathien für das Land. Wenn ich etwas über das deutsch-israelische Verhältnis sagen wollte, dann würde ich das in journalistischen Texten tun. Aber natürlich, Israel und Deutschland verbindet sehr viel. Das sehen wir ja an den vielen jungen Israelis, die nach Berlin kommen.

Es trennt uns aber auch viel.

Natürlich, die Erfahrung des Holocaust. Mich trennt, dass ich in einer Tätergenealogie stehe. Und trotz dieser Nähe von Israelis, die hierherkommen, gibt es dieses Trennende. Und ich verstehe es als meine Aufgabe, als junge Deutsche, Journalistin, Autorin und Intellektuelle, dazu eine Haltung zu finden und nicht zu sagen: Ich habe damit nichts mehr zu tun, das ist lange vorbei. Das kann nicht die Haltung einer jungen Deutschen sein. Durch Martin macht Nadja die Erfahrung, dass der Holocaust bis in ihr Leben hineinreicht. Das ist für sie eine tiefe Erkenntnis.

Welche Szenen sind Ihnen beim Schreiben schwerer gefallen?

Es gibt immer wieder Momente im Buch, die mich sehr gefordert haben, wo ich merkte, da gerate ich an meine eigenen Grenzen. Einer ist ganz sicher, als Martin Nadja zum ersten Mal seine ganze Geschichte erzählt, sich zum ersten Mal wirklich öffnet und berichtet, wie er sich als Kind von Holocaust-Überlebenden fühlt. Beide kommen da von einem Ausflug zurück, haben zum ersten Mal miteinander geschlafen, und auf der Rückreise versucht Nadja, glaube ich, sich mit ihrer eigenen Verlust-Erfahrung etwas zu sehr in seine Tragödie hineinzudenken. Martin reagiert sehr schroff darauf, weist sie zurück und erzählt über mehrere Seiten hinweg, was mit ihm geschah, mit seiner Familie. Ich habe das sehr schnell geschrieben, brauchte danach aber zwei Wochen Ruhe. Das war sehr emotional, das kostete viel Kraft. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt: Wie geht es nun weiter? Das Kapitel danach ist sehr körperlich, denn ich dachte: Die einzige Antwort auf sehr große Trauer und ein enormes Verlorenheitsgefühl ist Sexualität. Nadja und Martin hätten danach nicht einfach am Esstisch sitzen und ein Rührei essen können, salopp gesagt.

Muss ein Buch über eine deutsch-jüdische Liebesgeschichte ein Kapitel in Yad Vashem enthalten?

Nein, muss es nicht, aber es muss vom Holocaust wirklich erzählen. Ich hätte sonst das Gefühl gehabt, dass ich mich davor drücke. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, vom Holocaust zu erzählen. Denn eigentlich steht mir auch zu, davon zu erzählen. Also beschreibe ich, wie Nadja durch Yad Vashem läuft und eine deutsche Touristengruppe beobachtet, ihr eigenes Weinen lächerlich findet, weil sie das Gefühl hat, diese Menschen weinen nur um sich selbst.

Sie haben vorher Sachbücher geschrieben. Wie war das Schreiben des ersten Romans?

»Zonenkinder« und »Keinland« verbindet zumindest, dass ich nie vorhatte, diese Bücher zu schreiben. Ich wusste bei »Zonenkinder«, dass ich das kollektive Wir brauche, um zu erzählen. Und bei »Keinland« hatte ich den Stoff – ich wusste, auch wir Deutsche müssen dieses Thema erzählen. Das literarische Schreiben war schwierig für mich. Ich musste das, was ich über Journalismus wusste, vergessen, um Nadjas Stimme zu finden. Erst, als ich sie gefunden hatte, konnte ich eine Handlung darum herum weben.

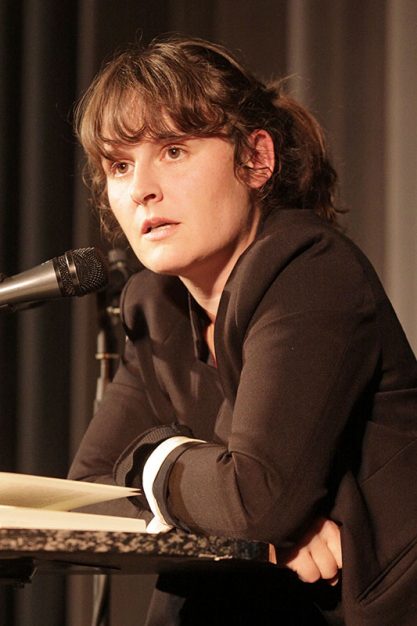

Mit der Schriftstellerin und Journalistin sprach Katrin Richter.

Jana Hensel: »Keinland. Ein Liebesroman«. Wallstein, Göttingen 2017, 196 S., 20 €