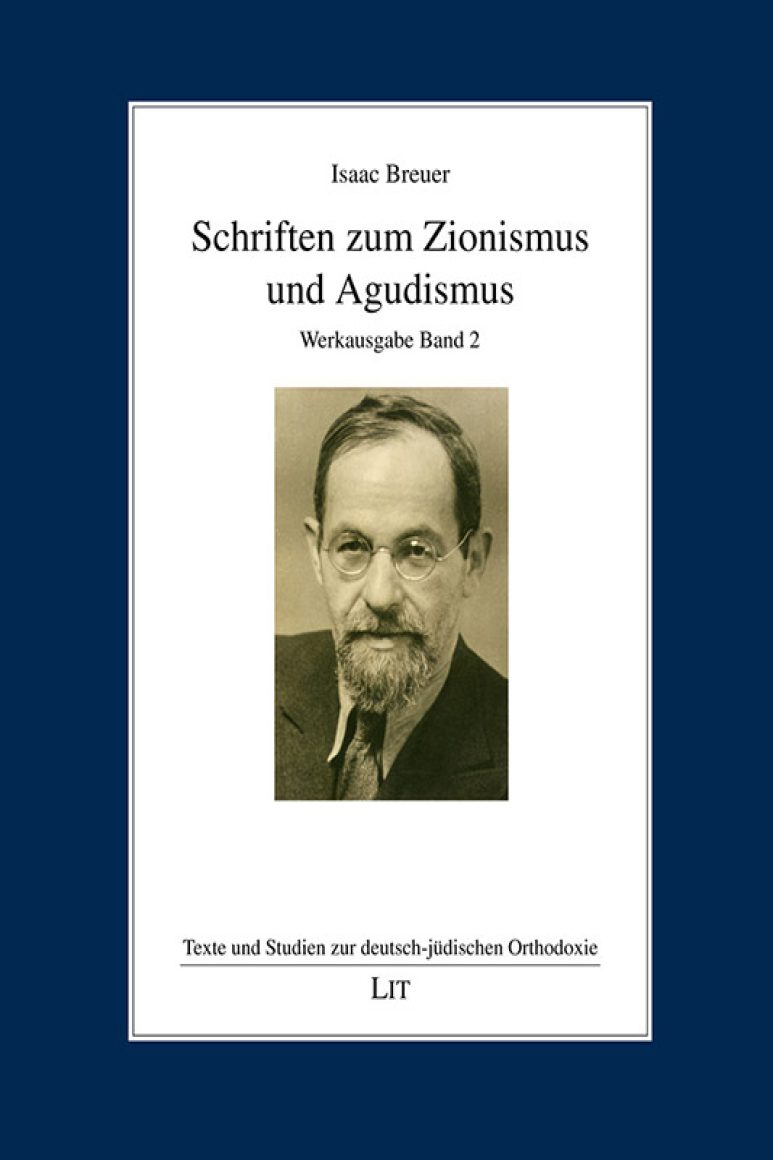

Die bislang teils versprengten, teils vergriffenen oder gar nicht erschienenen Schriften des im westungarischen Pápa geborenen orthodox-jüdischen Religionsphilosophen Isaac Breuer werden bald in einer dreibändigen Werkausgabe (IBWA) versammelt sein. Die Edition seiner Frühschriften hat mit Band 1 der Werkausgabe bereits im März 2017 begonnen.

Der Ende 2017 ausgelieferte und hier vorgestellte zweite Band enthält Breuers Schriften zum Zionismus und Agudismus, kommentiert und kontextualisiert von den beiden Herausgebern Matthias Morgenstern (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) und Meir Hildesheimer (Bar-Ilan-Universität Ramat Gan). Ein dritter Band mit prosaischen und poetischen Versuchen Breuers soll im Lauf des Jahres 2018 erscheinen.

Isaac Breuer (1883–1946) war ein Enkel des Rabbiners Samson Raphael Hirsch, der im 19. Jahrhundert zu den führenden Vertretern der Orthodoxie in Mitteleuropa zählte. Gegen die Liberalisierungs- und Säkularisierungstendenzen des deutsch-jüdischen Mainstreams in der sogenannten Einheitsgemeinde hatte dieser eine neo-orthodoxe Bewegung initiiert, um mit der Gründung unabhängiger »Austrittsgemeinden« nach einem dritten Weg zwischen Assimilation und fundamentalistischer Versektung zu suchen: Bei aller Offenheit für Wissenschaft, Literatur und Musik hielt Hirsch am in der Tora verankerten Gottesgesetz als Grundlage der jüdischen Religion und Nation fest.

Arbeiterpartei Isaac Breuer hatte es als Anwalt, Philosoph und Kant-Kenner zeitlebens als seine Aufgabe angesehen, das geistige Erbe seines Großvaters weiterzuführen und die Orthodoxie mit den Anforderungen der Moderne zu versöhnen. Breuer leistete im Ersten Weltkrieg seinen Militärdienst in der deutschen Armee ab, musste aber 1936 angesichts der NS-Judenverfolgung seine Anwaltstätigkeit in Frankfurt aufgeben; er flüchtete nach Palästina. Dort engagierte er sich in der kleinen zionismuskritischen Arbeiterpartei »Poalei Agudat Israel«, die aus der in Kattowitz gegründeten ultraorthodoxen »Agudat Israel« hervorgegangen und in den ersten Jahrzehnten Israels an mehreren Regierungskoalitionen beteiligt war.

Neben seiner Anwaltstätigkeit setzte sich Breuer publizistisch mit jüdischen, religionsphilosophischen und politischen Fragestellungen auseinander, machte aber auch prosaische und poetische Gehversuche. Im vorliegenden Band, einer Sammlung von Briefen, Reden, Aufsätzen und Memoranden, kritisiert der Autor den Zionismus als säkularjüdische Nationalbewegung und propagiert den »Agudismus« als jüdisch-religiöses Alternativkonzept. Doch unter dem Eindruck der Balfour-Erklärung und des Aufstiegs des Zionismus verschließt sich Breuer bald nicht mehr der Einsicht, dass auch die Juden, als religiös-ethnische Gemeinschaft, im Zeitalter der nationalen Emanzipationsbewegungen angekommen sind.

Tora Hat Breuer 1918 den Zionismus noch als den »furchtbarste(n) Feind, der je der jüdischen Nation erwachsen« ist, gebrandmarkt, so lehnt er wenig später, anders als viele Ultraorthodoxe, die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina im vormessianischen Zeitalter nicht mehr ab; er setzt sich allerdings dafür ein, die zionistisch grundierte Säkularisierung des Jischuw zugunsten einer religiösen Erneuerung »im Geiste der Thora« zu überwinden. Ein jüdischer Staat in Distanz zu Tora und Halacha werde letztendlich zur Auflösung des Judentums führen.

Trotz seiner Skepsis gegenüber den säkularistischen Zionisten gesteht Breuer ihnen nun eine gewisse Legitimität zu und schreibt 1921: »Gott hat den Zionismus über sein Volk verhängt, um den Agudismus in ihm zu entfachen.« Unter dem Eindruck des Peel-Kommissionsberichts zur Teilung Palästinas räumt Breuer 1937, wenn auch widerwillig, ein, auch die Agudat Israel könne sich der Tatsache nicht verschließen, dass der kommende zionistische Staat »de facto (…) letztendlich ein jüdischer Staat« sein werde.

Status quo Die Tatsache, dass in dem von David Ben Gurion 1947 unterzeichneten Status-quo-Brief die religionspolitischen Verhältnisse der osmanischen Epoche und der britischen Mandatszeit im Eherecht, bei der öffentlichen Schabbat-Observanz und der Beachtung der Speisegebote festgeschrieben und gerade nicht der zionistischen Revolution unterworfen werden, trägt zum inneren Frieden im jungen Staat Israel bei.

Das linkszionistische Establishment ist klug genug, mit dem bis heute gültigen Status-quo-Brief die Agudat Israel zu adressieren – und nicht die religiös-zionistische Misrachi-Partei. Dieser Schritt erleichtert es Agudisten wie Breuer, das Konstrukt einer »hebräischen Gemeinschaft« zu entwerfen und zu akzeptieren, in der einige Gruppen, obschon »jüdisch«, zeitweise in Distanz zur Tora leben.

Da Israel wesentliche messianische Attribute fehlen, gilt das Exil als letztlich nicht beendet, was zugleich Spielräume für Kompromisse und politische Teilhabe eröffnet – bis hin zu der für orthodoxe Gruppen ungeheuerlichen Andeutung der Möglichkeit einer Trennung von Staat und Religion. Breuer geht in den 40er-Jahren so weit, die zionistische Staatlichkeit unter einen »palästinensischen« Vorbehalt zu stellen und Perspektiven einer gleichberechtigten arabischen Staatsnation vorwegzunehmen. Die Kritik religiöser Friedensgruppen wie »Oz we-Schalom« und »Netivot Schalom« sowie des streitbaren Religionsphilosophen Jeschajahu Leibowitz an nationalistischen Tendenzen nach dem Sechstagekrieg von 1967 lassen sich auf Breuers Impulse zurückführen.

Während sich die NS-Judenverfolgung in Europa in den 40er-Jahren immer mehr radikalisiert, treibt der seit 1942 als »palästinensischer Anwalt« zugelassene Breuer seine staatsphilosophischen und religionspolitischen Vorstellungen darüber voran, wie das Zusammenleben religiöser und nichtreligiöser Juden in einem künftigen Staat praxisnah geregelt werden könnte. Nun verabschiedet sich Breuer aus dem Deutschen und lässt seine Manuskripte mit Unterstützung seiner Familie ins Englische beziehungsweise Hebräische übersetzen (allen voran Judaism and National Home, 1943/46, Erstveröffentlichung in diesem Band).

Brücken Zwischen den Zeilen wird deutlich, dass sich Breuer trotz aller Kritik nicht auf einen unbeugsamen antizionistischen Religionspolitiker reduzieren lässt. Sprachgewandt sucht der im säkularen ebenso wie im religiösen Recht bewanderte Breuer nach Brücken, die einer unabhängigen Orthodoxie die begrenzte Kooperation mit dem Zionismus erlaubt. Herausgeber Morgenstern bilanziert: »Es ist dieses manchmal nahezu unmerkliche und fast widerstrebend vor sich gehende Fortschreiten seines Gedankenganges, das Breuer – gerade auch auf dem Gebiet seiner Auseinandersetzung mit dem Zionismus – zu einem so ernst zu nehmenden Denker macht.«

Insofern wäre es wohlfeil, sich über den religiösen Rigorismus und die mangelnde historische Wirkmächtigkeit Breuers zu mokieren, zumal das Scheitern des Agudismus zuallererst dem beispiellosen Massenmord in der Schoa geschuldet ist. Die in seinen letzten Lebensjahren zum Ausdruck kommende Rat- und Hilflosigkeit angesichts der drohenden Katastrophe ist erschütternd. Jenseits aller zeitbedingten Einschränkungen verdienen Breuers Schriften, sowohl in ihrer religionsphilosophischen Originalität als auch in ihrer Lernfähigkeit ernst genommen und gewürdigt zu werden.

Gemeinschaftswerk Vor diesem Hintergrund ist den Universitätsprofessoren Morgenstern und Hildesheimer hoch anzurechnen, dass sie die publizistischen Erträge Breuers nun der Öffentlichkeit zugänglich machen, um das geistige Erbe der deutsch-jüdischen Orthodoxie vor dem Vergessen zu bewahren.

Die Herausgeber halten es nicht für ausgeschlossen, dass die von Breuer aufgeworfenen Konzepte eines Tages doch noch auf die politische Agenda kommen könnten – dann nämlich, wenn Israels demokratischer Staat und seine pluralistische Gesellschaft in einem neuerlichen Friedensprozess (unwahrscheinlich genug) auch das spannungsgeladene Verhältnis zwischen seinem »jüdischen« und »demokratischen« Charakter verbindlich klären müssten.

Das Kooperationsprojekt der beiden Religionswissenschaftler ist ein deutsch-israelisches Gemeinschaftswerk, gefördert aus Mitteln der German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development. Aus der Zusammenarbeit sind inzwischen fünf Bände mit Texten und Studien zur deutsch-jüdischen Orthodoxie hervorgegangen.

Isaac Breuer: »Schriften zum Zionismus und Agudismus«. Werkausgabe Band 2 (Reihe: Texte und Studien zur deutsch-jüdischen Orthodoxie, hrsg. v. Matthias Morgenstern und Meir Hildesheimer). LIT, Berlin 2017, 584 S., 99,90 €