Das United States Holocaust Memorial Museum in Washington will mit einem großen Erinnerungsprojekt Zeitzeugenberichte aus der NS-Zeit erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dafür werden Tagebücher von Holocaust-Überlebenden und Opfern, geschrieben während der Zeit der Nazi-Gräuel, übersetzt und digitalisiert.

Dem Museum liegen rund 200 Tagebücher in 17 Sprachen vor. Die Veröffentlichung dieser »Beweisstücke« sei wichtig, um den Holocaust besser zu verstehen und Holocaust-Leugner zu widerlegen, sagt Museumsmitarbeiterin Dana Weinstein. Das Projekt soll mit Spenden finanziert werden.

tagebücher Man wolle die vielfältigen Stimmen der Opfer erklingen lassen, erläutert Kuratorin Kyra Schuster. Es geht um Bruchstücke aus Lebensgeschichten zwischen Normalität und Tod. Ruth Müller aus Mannheim schreibt in einem mit Bleistifthalter versehenen rot umrandeten Tagebuch von ihrem Teenager-Leben Anfang der 30er-Jahre: der erste Kuss mit 15. 1937, ein paar Jahre später, hätte es ernst werden können. »Der Mann wollte mich heiraten und ich ihn auch! Aber der elende Hund Hitler, das Saustück. Arierparagraph ...«

»Wir trafen uns noch einige Male, aber es hat keinen Zweck«, notiert die junge Frau. Ruths Mutter Marie war Jüdin. 1939 erhielten die Müllers die Einreisegenehmigung nach England, mit dem Zug sei es von London »vorbei an verdunkelten Bahnhöfen« nach Manchester gegangen, und von dort in die USA.

Er rede nicht gerne über diese Zeit, es tue weh, sagt der 81-jährige A.C. Strip, der heute noch als Rechtsanwalt in Ohio aktiv ist. Eines der Tagebücher wurde von seinem Bruder Joseph 1940 und

1941 auf der Flucht vor den Nazis geschrieben. Stripounsky hieß die Familie damals, sie lebte in Antwerpen. A.C. war fünf Jahre alt, Joseph 17, als die Deutschen im Mai 1940 kamen.

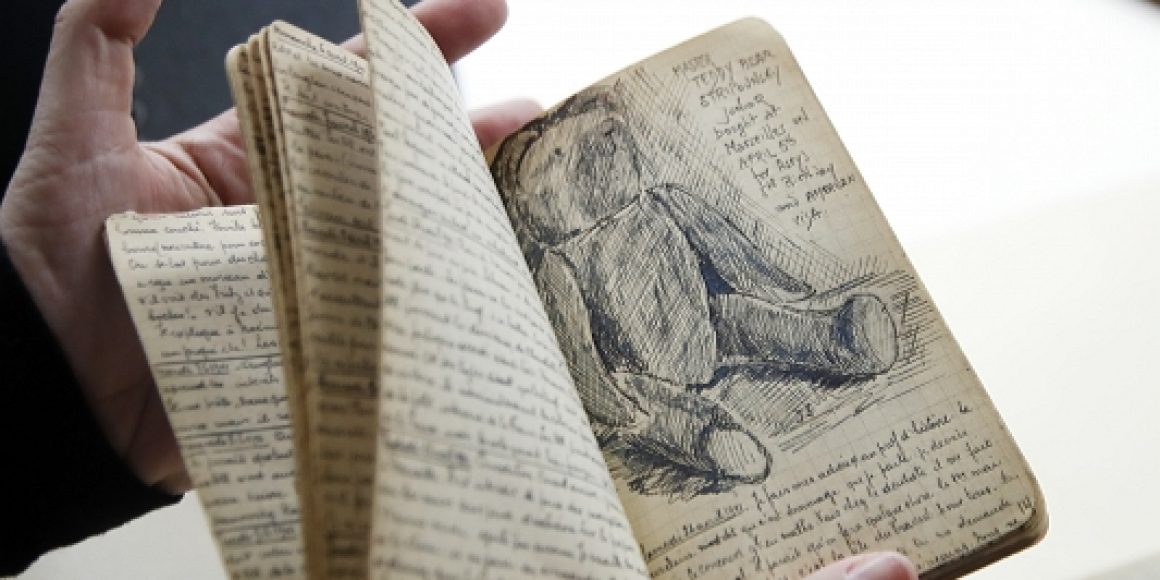

erinnerungsstücke Die jüdische Familie hat nur das Notwendigste gepackt – und ein paar Erinnerungsstücke und Schabbatkerzen. Joseph nahm ein kariertes Mathematik-Schulheft mit, in dem er Tagebuch führte über das Jahr der Flucht durch Frankreich, Spanien und Portugal und schließlich in die USA, mit Zeichnungen und Landkarten. In Frankreich wurden die Stripounskys von einer Bauernfamilie aufgenommen. »Das bedeutete, wir hatten zu essen«, erinnert sich Strip.

Er habe als kleiner Junge gar nicht bemerkt, dass Joseph schrieb. Überrascht habe ihn das hinterher aber nicht. Sein mit 91 Jahren verstorbener Bruder sei ein sehr sorgfältiger Mensch gewesen. In den USA sei er Ingenieur geworden. Mehrere Verwandte wurden dagegen von den Nazis ermordet

Sydney Goodman schrieb ganz klein auf der Rückseite von Familienfotos. Der US-Soldat war als Kriegsgefangener aus Stalag IX-B bei Bad Orb nach Berga gebracht worden, als »Sklave«, wie er schrieb. Berga war Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Ankunft am 13. Februar 1945. »Sah zahlreiche Gefangene – Franzosen, Tschechen, Russen, usw. Auch internierte Juden ... Sah jüdische Kinder 10–15 Jahre alt ... Ein trauriges Bild«.

häftlinge In Berga wurde für die Rüstung produziert. Die Häftlinge mussten Stollen anlegen für die unterirdische Produktion: »Die Jungs werden zu Skeletten ...« Am 22. März schrieb Goodman. »Heute Morgen ist ... Schultz an Hunger gestorben ... Gestern Nacht Gerüchte, dass der Krieg vorbei ist«. Sydney Goodman hat überlebt.

Bei einem Tagebuch ist der volle Namen der Autorin nicht bekannt. Es sind brüchige und versengte Fragmente aus Warschau, geschrieben von einer jungen Widerstandskämpferin, die den Namen Debora verwendete. Debora schrieb über das Morden der Deutschen. Ihre Mutter sei erschossen worden. »Niemand kann sich das Gefühl vorstellen. In einem brennenden Ghetto zu sein, nur unter Leichen.«

Debora kam bei dem bewaffneten Aufstand gegen die Deutschen 1944 ums Leben. Das Holocaust-Museum habe das Tagebuch von den Kindern einer verstorbenen Mitkämpferin von Debora erhalten, erklärt Kuratorin Schuster. Debora habe der Freundin gesagt, wo sie das Tagebuch finden würde, sollte sie nicht überleben.

Seit einigen Wochen bemüht sich das Holocaust-Museum mit einer Online-Spendenkampagne um Mittel für das Erinnerungsprojekt. Die Kampagne habe am 12. Juni begonnen, sagt Dana Weinstein, dem Geburtstag von Anne Frank. Deren Tagebuch sei ein »Katalysator« gewesen für junge Menschen, sich mit dem Holocaust zu befassen. Mehr als 3000 Spenden sind bereits eingegangen. Ziel sind 250.000 Dollar binnen eines Monats.