Die 13th Avenue ist die wichtigste Einkaufsstraße in Borough Park. Es gibt viele kleine und größere Läden in diesem Stadtviertel Brooklyns und auf den Bürgersteigen viele Chassidim mit schwarzen Mänteln, Hüten und Schläfenlocken, junge Frauen mit Kinderwagen, Kinder, die ohne Begleitung von Erwachsenen unterwegs sind.

Die Gegend gilt als sehr sicher. Für Außenstehende eine Welt, die nach anderen Regeln zu funktionieren scheint. Ein Bus steht an einer Straßenecke. Er fährt zwischen Borough Park und Williamsburg. Die Scheiben sind blickdicht. Niemand kann hineingucken. Dann stört auf einmal doch ein wild hupender SUV-Fahrer den gemächlich verlaufenden Nachmittag, weil er im Stau nicht weiterkommt.

Isaac Schonfeld wohnt fast schon sein ganzes Leben in einer Straße dieses Viertels, das er so beschreibt: »Ich lebe in einer Welt, in der viele Leute Jiddisch sprechen. Die Männer haben definitiv Jiddisch als ihre erste Sprache, die Frauen manchmal auch Englisch. Einige der Männer brauchen Englisch erst, wenn es für sie mit 18, 19, 20 Jahren in die Arbeitswelt geht.« Schonfeld hat sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Früher leitete er ein Vertriebsunternehmen für Elektrogeräte.

Auch er ist ein orthodoxer Jude, mag aber diese Einordnungen nicht: orthodox, ultraorthodox … Über die schiere Größe der Community in Borough Park sagt er: »Wahrscheinlich ist sie sogar größer als die in Israel. Hier leben vielleicht 150.000 orthodoxe Menschen, was wahrscheinlich die größte jiddischsprachige Community ist. Denn in Israel sprechen viele von ihnen ja Hebräisch.«

Fröhliche Party auf Jiddisch

Seit 20 Jahren organisiert Schonfeld an jedem Donnerstag etwas ganz Besonderes: eine Zusammenkunft, ein Treffen, zu dem jeder kommen kann, egal ob jüdisch, nichtjüdisch, orthodox oder säkular. Im Keller einer Synagoge in der Avenue H im Viertel Ditmas Park tanzen fröhliche Menschen jeden Alters zu Livemusik. Sie singen. Auf Jiddisch.

Schonfeld ist mittendrin, genauso wie Riki Rose. Sie ist Singer-Songwriterin, Musikerin, Comedienne und an diesem Abend privat hier. Riki hat gerade ihre erste eigene Single veröffentlicht: »Utem Arein Utem Arois« (Atme ein, atme aus). Ihre ganze Kunst spielt sich auf Jiddisch ab.

Ihr Verhältnis zu der Sprache sei ein langes, sagt sie. Am Anfang war Williamsburg: »In meiner Kindheit war nur Jiddisch angesagt. Damals war es in der chassidischen Community nicht erlaubt, andere Sprachen zu sprechen.« Heute lebt sie nicht mehr dort. Weil sie Sängerin werden wollte, ging sie ihren eigenen Weg. Die Riki-Rose-Show eines Tages im Madison Square Garden oder in der Radio City Music Hall? Das ist ihr großer Traum!

»Jiddisch ist meine Verbindung zum Judentum, zur Jiddischkeit.«

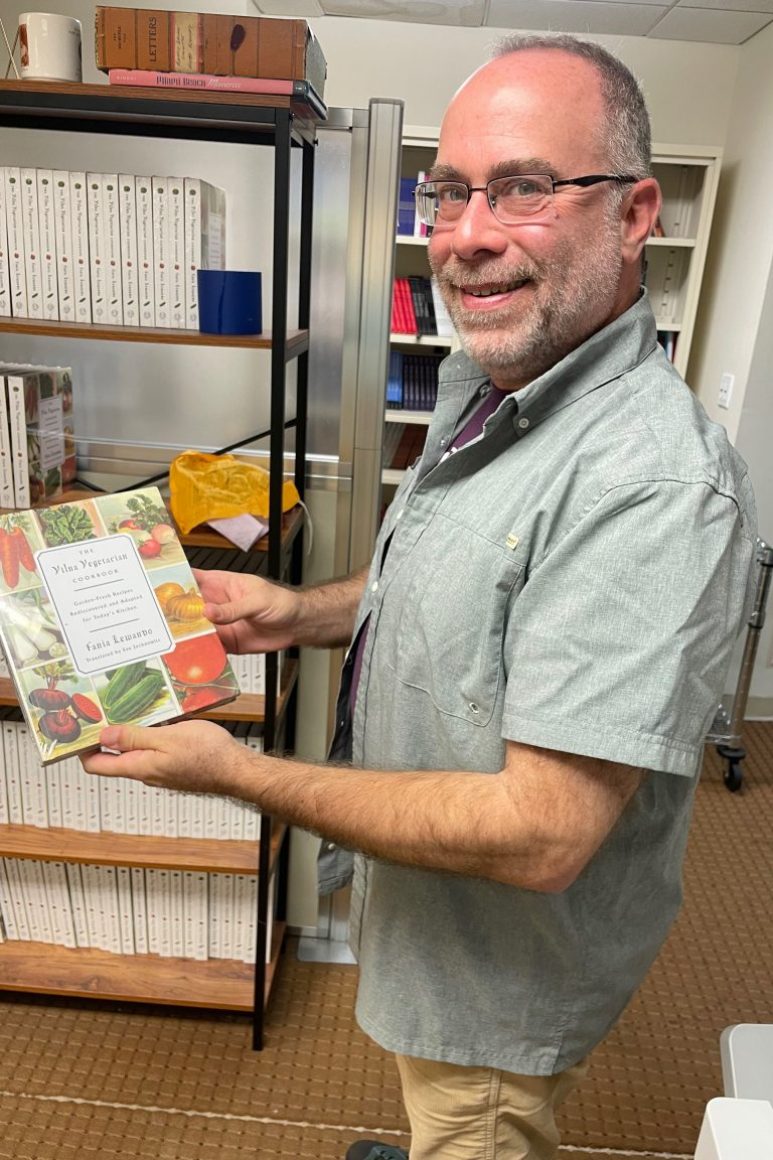

Alex Minkin

Tatsächlich wird Jiddisch in New York von sehr vielen Menschen gesprochen. Den größten Anteil stellen die Chassidim in Brooklyn. Nach Schätzungen bis zu 400.000 Menschen. Dazu kommen säkulare Juden, die die Sprache beherrschen, als zweite, dritte oder vierte neben dem Englischen. Eines ihrer Medien ist immer noch der »Forverts« oder »Forward«, die einzige Zeitung weltweit außerhalb der chassidischen Gemeinschaft, die aktuelle Nachrichten und Artikel seit 1897 täglich auf Jiddisch liefert. In den vergangenen Jahren allerdings nur noch online. Herausgeberin Rukhl Schaechter hat sich seit der Pandemie online mit ihrer Reihe »Yiddish Word of the Day« verdient gemacht.

Los ging es, als die Leute zu Hause bleiben mussten, erzählt sie: »Sie waren depressiv, konnten nicht zur Arbeit gehen, und sie konnten ihre Enkelkinder nicht sehen.« Schaechter wollte ihre Zuschauer aufbauen. Mittlerweile hat sie mehr als 150 Clips produziert. Jeden zu einem bestimmten Thema: Blumen, Kiddusch, die Wahlen. Jeder Clip ist gut drei Minuten lang. Zusammengezählt wurden sie bereits Millionen Male angesehen. Ihre Zuschauer sind die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, aber auch Jiddisch-Studenten und -Lehrer aus der ganzen Welt. Und es seien junge Leute darunter, die noch auf der Suche sind, sagt Schaechter, die ihr Jüdischsein fühlen und über die Sprache eine Verbindung dazu aufbauen wollten.

So wie Alex Minkin: Er kam 1992 in die Stadt, in der jiddische Wörter wie Bagel, Chutzpa oder Mentsch zur Alltagssprache gehören. Er kam mit seinen Eltern aus Moskau. In der Sowjetunion sei er säkular aufgewachsen, sagt er, ohne jede jüdische Unterweisung, weil es die Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre dort nicht gegeben hat. Für Minkin war Jiddisch trotzdem »immer präsent«, erzählt er in seinem Wohnzimmer. Denn es gab Musik, es gab Bücher.

Er spürte, sagt er, dass Jiddisch die Art war, in der er sich als Allererstes ausdrücken wollte: »Jiddisch ist meine Verbindung zum Jüdischsein – zum Judentum. Zur Jiddischkeit, wie wir auf Jiddisch sagen.« Minkin hatte noch in Moskau einen ersten Online-Kurs beim legendären Sprachlehrer Pesach Fiszman belegt. Nun geht er jeden Sommer mit seinem kleinen Sohn zu den Yiddish Retreats, wo die Teilnehmer untereinander eine Woche lang nur Jiddisch sprechen sollen.

Alles, was er mache, habe mit Jiddisch zu tun, sagt Moishele Alfonso.

Neben The Workers Circle ist das YIVO-Institut einer der großen Anbieter von Jiddischkursen. YIVO hat zurzeit gut 500 Studenten, die Jiddisch lernen und Kulturkurse belegen. Das meiste laufe online ab, sagt Jiddischlehrer Dovid Braun. Mit bemerkenswerten Schülern: Braun berichtet von einer »Nachteule« in China, bei der es ein Uhr früh war, als der Lehrer von New York aus seine internationale Studentengruppe durch den Unterricht führte.

Jiddisch ist eine kosmopolitische Sprache, die an vielen Orten der Welt zu finden ist. »Und sie bringt so viele unterschiedliche Menschen zusammen«, sagt Moishele Alfonso, Jiddischlehrer, Journalist und Assistent von Rukhl Schaechter beim »Forward«. Er lebt erst seit einem Jahr in New York. Für ihn ist die Stadt ganz klar »Jiddishland«. Alles, was er mache, habe mit Jiddisch zu tun, sagt er. Alfonso findet es cool, die Mameloschen auch mal zu nutzen, um seine Umwelt zu narren. So erzählt er verschmitzt, dass er sich in der Subway einmal mit einem »Chasidic Guy« auf Jiddisch über Sex unterhalten habe, weil er dachte, alle Umstehenden würden es nicht verstehen.

»Ich bin Jiddishist«

Alfonso ist ein guter Freund von Mikhl Yashinsky. Der ist Schauspieler, Schriftsteller, Grammatikexperte und Lehrer – alles aus Leidenschaft. Yashinsky hat das Theaterstück Di psure loyt khaim – The Gospel According to Chaim geschrieben und selbst die Hauptrolle übernommen. Es lief zum vergangenen Rosch Haschana im East Village. Ein modernes Theaterstück auf Jiddisch vor großem Publikum, das hatte es seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. In Yashinskys Werk geht es um Chaims Kommentar und Einspruch, als er das Neue Testament ins Jiddische übersetzte.

Yashinsky spielte Chaim, und das Stück wurde ein Riesenerfolg – beim Publikum und für ihn persönlich. Er fasst es auf Deutsch zusammen: »Ich bin ein Schauspieler, und ich bin auch ein Jiddischist. Mein ewiger Traum ist gewesen, im Theater auf Jiddisch zu spielen. Das kombiniert meine Interessen und meine Leidenschaften. Und nun habe ich es getan! Das war die Erfüllung meines größten Traums.«

Einer wie er, der sich so viel mit der Sprache beschäftigt, hat zweifellos Lieblingsformulierungen: Eine davon ist »tam gan eidn« für etwas, das wirklich köstlich schmeckt. Wörtlich übersetzt bedeutet es: der Geschmack des Garten Eden. Im Jiddischen gebe es oft diese Mischung aus Heiligem und Profanem, sagt Yashinsky.

Auf die Frage, warum das Jiddische für sie eine so schöne Sprache sei, antworten die meisten, die es sprechen: »Weil wir uns darin heimish fühlen.«