Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni vergangenen Jahres die Synagoge Templo Libertad in Buenos Aires besuchte und bei dieser Gelegenheit Argentinien für die Aufnahme zahlreicher Juden während der NS-Zeit dankte, ließ die Reaktion von Diana Wang nicht lange auf sich warten.

Die Vorsitzende von Generaciones de la Shoá, einer Organisation von Überlebenden und deren Nachkommen, korrigierte Merkel auf Facebook: Argentinien habe die Einwanderung jüdischer Flüchtlinge nur bis 1938 zugelassen. Vorher seien tatsächlich viele deutsche und österreichische Juden ins Land gekommen, aber 1938 sei mit einem geheimen Rundschreiben, der Circular 11, die Erteilung von Visa an jüdische Flüchtlinge gestoppt worden.

Buenos Aires Diana Wang wusste, wovon sie sprach – die Auswirkungen der Weisung des Außenministeriums an die argentinischen Botschaften im Ausland hatte sie selbst zu spüren bekommen. Als Wang 1947 mit ihren Eltern, polnisch-jüdischen Holocaust-Überlebenden, im Hafen von Buenos Aires ankam, gab die Familie sich als katholisch aus. Nur so konnte sie einreisen.

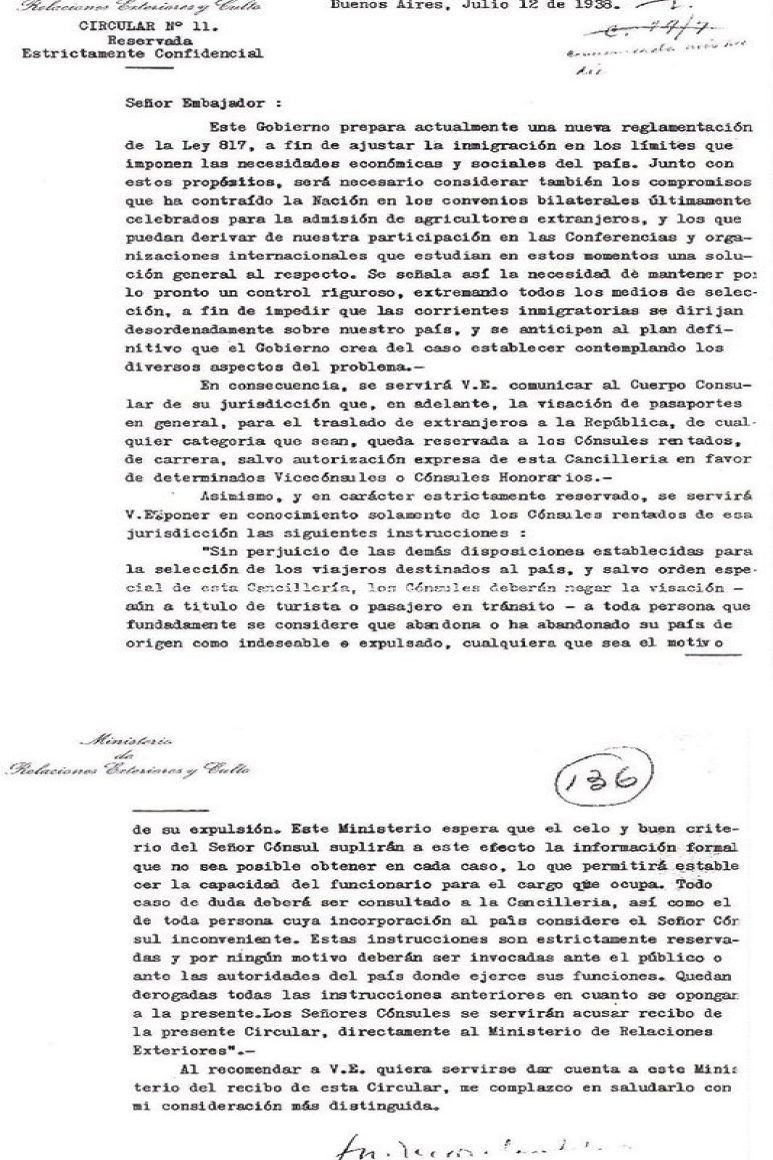

Die Circular 11 ist auf den 12. Juli 1938 datiert, trat also vor genau 80 Jahren in Kraft. Unterzeichnet hatte sie der damalige Außenminister José María Cantiló, der die argentinischen Konsulate damit anwies, all jenen Personen Visa zu verweigern, »die ihre Herkunftsländer als Unerwünschte oder Verstoßene verlassen«.

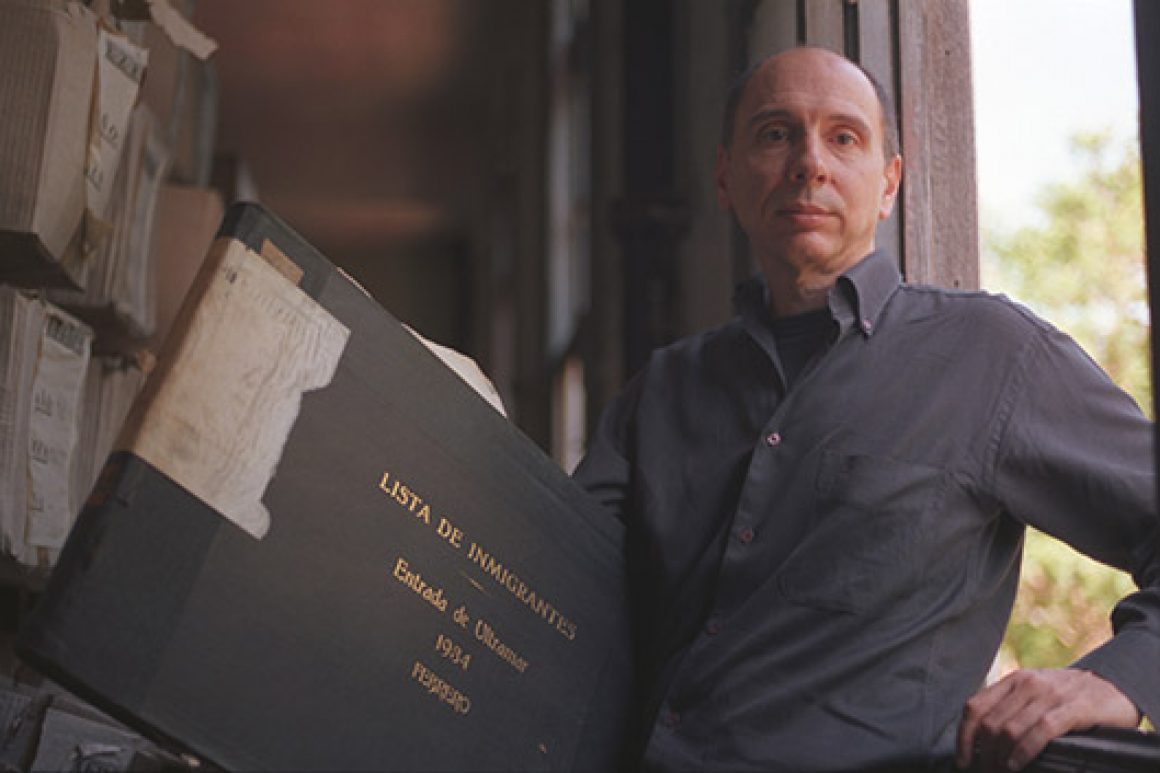

»Unerwünscht« und »verstoßen« seien in offiziellen argentinischen Dokumenten jener Jahre als Synonyme für »Jude« verwendet worden, erklärt der Journalist Uki Goñi, Verfasser des Buches Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher. Die Circular 11 richtete sich also klar gegen die Einwanderung von Juden. Im diplomatischen Corps Argentiniens seien in den 30er- und 40er-Jahren antisemitische Einstellungen verbreitet gewesen, sagt der Journalist Goñi. Ein solcher Geist herrschte aber nicht nur unter Diplomaten, sondern war auch in Teilen der Gesellschaft verbreitet.

Geheimnis Jahrzehntelang blieb die Circular 11 des Außenministeriums in Argentinien ein perfekt gehütetes Geheimnis. »Keiner wusste davon – nur die Familien jener Diplomaten, die diese Weisung erhalten hatten«, sagt Uki Goñi. Also auch seine eigene Familie: Der Großvater des Journalisten, Santos Goñi, war in den 30er-Jahren argentinischer Konsul in Wien und Genua, während des Krieges dann in Bolivien.

»Mein Großvater hat die Circular 11 angewandt«, sagt Uki Goñi ohne Umschweife. Und berichtet, wie in seiner Familie darüber gesprochen wurde, dass alle Bemühungen jüdischer Flüchtlinge, von Santos Goñi Visa für Argentinien zu erhalten, vergeblich waren. »Es kursierte die Geschichte von einer Jüdin, die meinem Großvater erst Diamanten und dann ihren Körper angeboten habe, um ein Visum zu bekommen – aber er habe sich weder in diesem noch in anderen Fällen bestechen lassen, hieß es in meiner Familie.«

Die Mehrzahl der argentinischen Konsuln habe aber Juden gegen Geld doch Visa erteilt, vermutet Uki Goñi. »Als ich als Junge diese Geschichten hörte, ging mir durch den Kopf, dass die korrupten Diplomaten Leben gerettet hatten, während die ›sauberen‹ eine moralische Mitverantwortung für die Judenvernichtung trugen.«

Als der Journalist in den 90er-Jahren für sein Buch Odessa recherchierte, beschloss er, weder auf Familien- noch auf Staatsgeheimnisse Rücksicht zu nehmen: Goñi wollte die Circular 11 finden, wurde aber weder in argentinischen, noch in europäischen oder amerikanischen Archiven fündig. Dass der Journalist schließlich eine Kopie des Dokuments erlangte, hatte er seiner guten Bekannten Beatríz Gurevich zu verdanken. Die Soziologin hatte im Studienzentrum der DAIA, des argentinischen Dachverbands jüdischer Organisationen, sieben Jahre lang ein mit hochkarätigen Wissenschaftlern besetztes Forschungsprojekt geleitet.

Aufarbeitung Proyecto Testimonio arbeitete ab 1992 erstmals in Argentinien die Haltung des Staates sowohl zur Einwanderung von Nazis als auch zur Immigration verfolgter Juden auf. Als 1998 das Außenministerium in Buenos Aires eine Kommission zur Erhellung der Nazi-Aktivitäten im Land einsetzte, wurde Gurevich berufen und nach Europa entsandt, um in den Archiven argentinischer Botschaften nach relevanten Dokumenten zu forschen.

»Ich habe Beatríz gesagt, sie müsse nach der Circular 11 Ausschau halten«, sagt Uki Goñi. Das tat die Soziologin. »In der argentinischen Vertretung in Stockholm hatte ich zuerst keinen Erfolg«, erzählt sie. »Der Botschaftschauffeur hatte mir die Kisten mit alten Dokumenten gebracht. Als ich schon gehen wollte, wies er mich auf ein paar Schachteln mit Papieren hin, die er wegwerfen sollte. In einer davon entdeckte ich die Circular 11.«

Goñi veröffentlichte in seinem Buch Odessa eine Kopie des antisemitischen Dokuments und brachte damit dessen Existenz ans Licht. 2005 schließlich wurde die Weisung offiziell außer Kraft gesetzt – vorausgegangen war eine Kampagne von Goñi und Gurevich. In einem offenen Brief an Argentiniens damaligen Außenminister Rafael Bielsa schrieb der Diplomaten-Enkel, eine Aufhebung der »unmenschlichen Circular 11« wäre eine »minimale Geste der Wiedergutmachung für all jene Tode, die ihre Anwendung durch meinen Großvater und so viele andere Beamte des Außenministeriums verursacht hat«.

Religion Der bewegende Brief, unterzeichnet von namhaften argentinischen Persönlichkeiten und Schoa-Überlebenden, tat seine Wirkung: Am 8. Juni 2005 fand in der Casa Rosada, dem Regierungspalast in Buenos Aires, die Zeremonie zur Aufhebung der Circular 11 statt. In Anwesenheit von Präsident Néstor Kirchner sprachen Goñi, Gurevich und Außenminister Bielsa. Ihren Reden lauschte auch Diana Wang, deren Eltern, um die Circular 11 zu umgehen, ihre Religion verleugnet hatten.

Wang war 2005 die erste, die in ihren Einreisepapieren nachträglich die Glaubenszugehörigkeit von »katholisch« in »jüdisch« ändern ließ. So wie ihrer Familie war es Zehntausenden europäischer Juden gelungen, der Circular 11 zum Trotz nach Argentinien zu gelangen – oft kamen sie aus den Nachbarländern Bolivien und Paraguay illegal über die Grenze. Erst nach der späten Aufhebung der Weisung trauten sich viele Betroffene, über die wahren Umstände ihrer Einwanderung zu sprechen.