Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea Terme und Tricaso Porto – Namen kleiner Ortschaften auf der apulischen Halbinsel Salento im Süden Italiens. Es sind Orte, die nach Urlaub und Meer klingen, nach gutem Wein und Pizza.

Vor mehr als 70 Jahren jedoch lebten dort einige Tausend jüdische Flüchtlinge, die meisten waren Holocaust-Überlebende. Verwaltet wurden diese Lager von der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

Es war die letzte Station der Flüchtlinge auf einer langen und mühevollen Reise, die sie nach ihrer Befreiung aus den nationalsozialistischen Lagern zuerst nach Deutschland oder Österreich brachte, von dort über den Brenner nach Italien und dann weiter nach Süden. Dort warteten sie in sogenannten Displaced-Persons-Lagern auf die Weiterreise nach Palästina.

In Santa Maria al Bagno zum Beispiel wurden bürgerliche Sommervillen konfisziert, damit UNRRA sie den Flüchtlingen zur Verfügung stellen konnte. Dort lebten mehr als 2000 von ihnen für einige Jahre mit knapp 1000 italienischen Fischern und Bauern zusammen. Eine fast schon vergessene Geschichte. Aber nicht ganz.

Privatausstellung In Santa Cesarea Terme gibt es ein kleines Café, »Porta d’Oriente«, in dessen Gebäude sich vorher ein Flüchtlingszentrum befand. Im Café selbst hat der Vater des Besitzers eine kleine Privatausstellung mit vielen Fotos eingerichtet. Ganz nebenbei.

In Santa Maria al Bagno wurde im Jahr 2009 ein offizielles Museum eröffnet, das Museo della Memoria e dell Accoglienza (Museum für Erinnerung und Gastfreundschaft), das die Geschichte der jüdischen Flüchtlinge nacherzählt.

Während Erinnerung heute in allen Debatten zum Konsens gehört, ist Gastfreundschaft ein in der Tat aufgeladenes Konzept. Die italienischen Fischer und Bauern wurden nicht gefragt, ob sie gastfreundlich sein wollten. Es wurde ihnen von Kräften jenseits ihrer Macht aufgezwungen. Sie mussten sich für einige Jahre mit der Situation arrangieren. Das Museum versucht, eine Idylle zwischen den beiden Gruppen darzustellen, und warum auch nicht in diesen Zeiten?

Was jüdische Existenz vor dem Holocaust und vor der Gründung des Staates Israel bestimmte – eine Mischung aus Sehnsucht nach territorialer Unabhängigkeit und nach Schutz für die entortete Existenz des Exils –, ist heute nicht mehr als spezifisch jüdische Problemstellung zu betrachten, es sind vielmehr allgemeinere Spannungsfelder, in denen sich Menschen heute bewegen müssen. Auch das sieht der Museumsbesucher sofort.

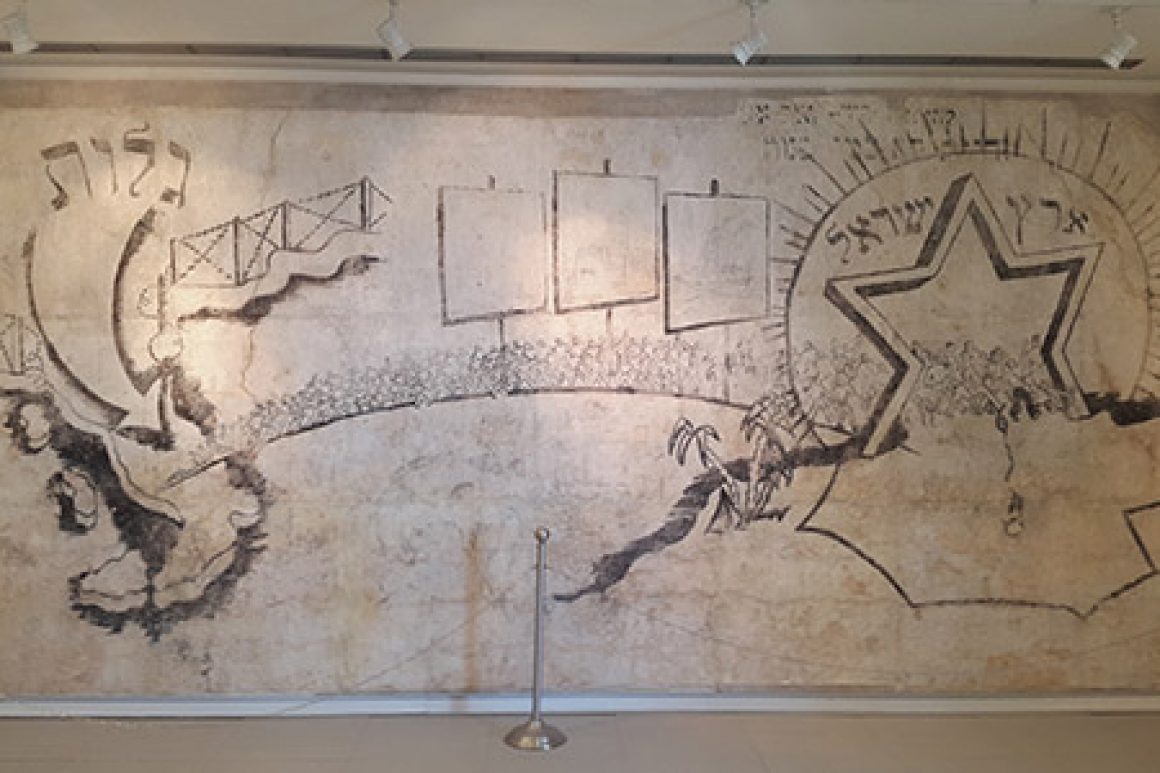

Das Museum besteht aus zwei Räumen. In einem sind die in einer Villa gefundenen Wandbilder des Malers Zvi Miller zu sehen, die die illegale Einwanderung nach Palästina darstellen.

Herzstück des Museums ist eine Fotoausstellung. Es sind offizielle Bilder der UNRRA, meist gestellte Fotos, die glückliche Menschen in ihrer neuen Umgebung zeigen. Die Eindringlichkeit der Bilder entkoppelt das Ereignis von seinem politischen Kontext und rückt die Menschen in den Vordergrund. Es sind schöne Bilder von Menschen, die ihr vergangenes Leid vergessen machen.

Nationalstaat Humanitäres Denken und Fühlen soll universell, unparteiisch, unabhängig und neutral sein, also genau das Gegenteil der herrschenden Prinzipien vieler Nationalstaaten. Das Dazugehören zum Nationalstaat ist der Normalfall. Doch gerade für Juden war dies nicht der Fall.

Heute ist der jüdische Nationalstaat für viele Juden der Normalfall. Die jüdischen Flüchtlinge von Apulien schafften den Weg nach Israel und wurden dort zu Israelis. Die Flüchtlingsorganisation UNRRA erkannte die jüdischen Flüchtlinge als »United Nations Nationals« an, gab ihnen damit sowohl eine transnationale als auch eine nationale Identität als Juden. Es ist diese Transnationalität, die mit zur israelischen Geschichte gehört. Damit wurde Israel erst möglich.