Wer einen Becher Danone-Joghurt löffelt, verzehrt jüdische Geschichte. Denn in einem unauffälligen Haus im Raval, einem Altstadtviertel in Barcelona, das für viele Einwanderer seit jeher erste Station in der Metropole am Mittelmeer ist, hat der aus Thessaloniki stammende Sefarde Isaac Carasso vor 100 Jahren den ersten industriellen Joghurt der Welt produziert.

Damit ist das nach seinem Sohn Danon benannte Milcherzeugnis genauso alt wie die erste jüdische Gemeinde, die in Spanien nach dem Ausweisungsedikt von 1492 gegründet wurde: die Comunidad Israelita de Barcelona (CIB).

Diese Gemeinde hat hautnah die wechselvolle Geschichte der katalanischen Hauptstadt miterlebt: in den 20er-Jahren die Diktatur von Primo de Rivera, dann die Republik, den Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg, den Franco-Staat und letztendlich die Demokratisierung sowie die Aufnahme Spaniens in die EU und damit auch die endgültige internationale Anerkennung.

Sefarden Heute zählt die Gemeinde ungefähr 1000 Mitglieder. Ihr Sprecher, Víctor Sorensen, wurde in Caracas, Venezuela, geboren und kam als kleines Kind vor etwa 30 Jahren nach Barcelona. »Wir sind eine kosmopolitische Gemeinde«, sagt er, »unsere Mitglieder sind Sefarden und Aschkenasim aus aller Welt, obwohl die Zahl der Sefarden überwiegt.«

Auch dies hängt mit der wechselvollen Geschichte zusammen. Von 1912 bis 1956 stand der Norden Marokkos unter spanischem Protektorat. Dort lebten viele Juden. Als jedoch Spanien dieses Protektorat an Marokko abtrat, zogen es die meisten Juden wegen der unsicheren Lage vor, die Straße von Gibraltar zu überqueren und sich in Spanien niederzulassen. Viele kamen nach Barcelona.

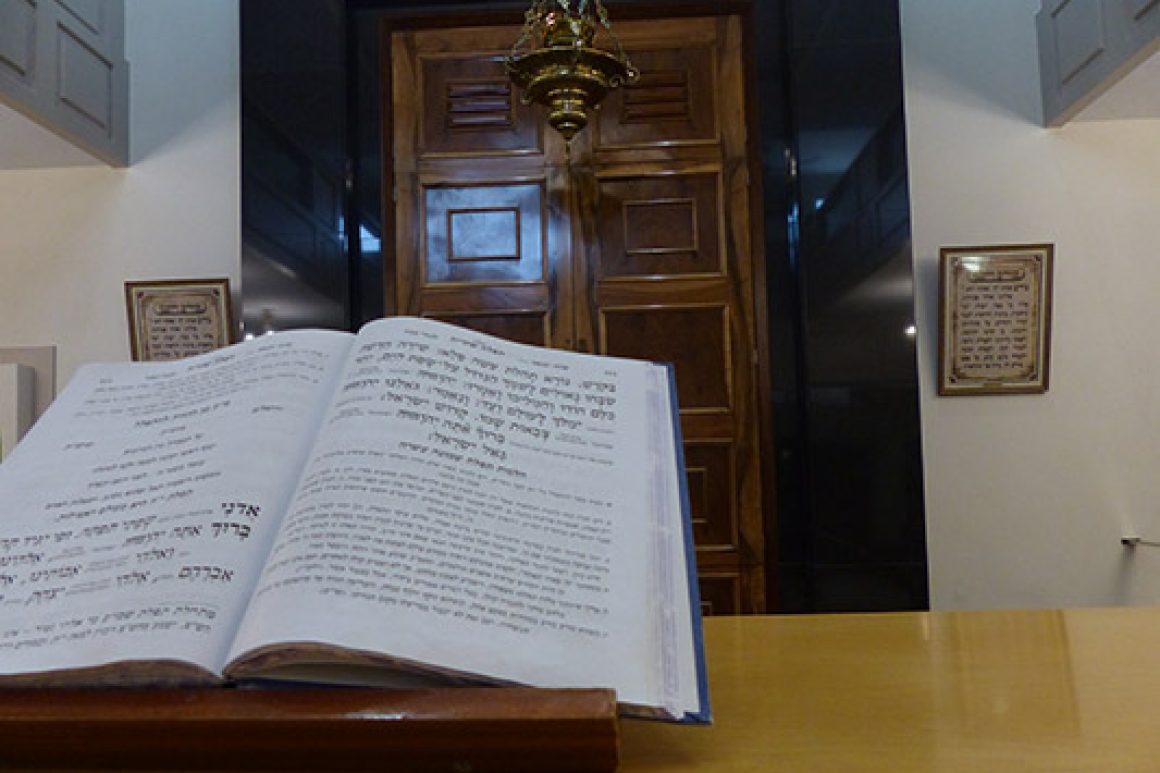

Dort teilen sich die Mitglieder seit 1954 in der Carrer de l’Avenir, der Zukunftsstraße, ein großes vierstöckiges Gemeindezentrum mit zwei Synagogen, einer Mikwe und Räumen für kulturelle und sonstige Veranstaltungen. Auch gibt es eine koschere Fleischerei.

Im ländlichen Vorort Valldoreix verfügt die Gemeinde außerdem über eine mehrsprachige Schule und ein Erholungszentrum. Man hat sich etabliert. »Das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich die dynamische Geschichte der Gemeinde vor Augen hält«, sagt Sorensen.

Diese Geschichte ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Gemeinde im kulturellen und sozialen Leben der katalanischen Hauptstadt bisher wenig sichtbar geworden ist. »Unsere Gemeinde war immer eine Migrantengemeinde«, sagt Sorensen, »die Menschen kamen, aber gingen oft auch wieder.«

Man kann sagen, dass es sieben Migrationswellen gegeben hat. Erstmals kamen zwischen 1914 und 1935 Sefarden aus Griechenland und der Türkei, dann in den Jahren der Schoa Zigtausende Aschkenasim aus Mitteleuropa.

Ukraine Ende der 40er-Jahre suchten dann viele Juden aus den kommunistisch regierten osteuropäischen Ländern in Barcelona einen sicheren Zufluchtsort. Später zogen viele Sefarden aus Marokko in die katalanische Hauptstadt – sie besaßen die spanische Staatsbürgerschaft –; ihnen folgten in den 70er- und 80er-Jahren Lateinamerikaner, die aus den dortigen Militärdiktaturen flohen. Als sich dann Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre der »Eiserne Vorhang« öffnete, suchten Juden aus Ländern wie Georgien, der Ukraine und Jugoslawien ihr Glück in der Stadt.

»Im 20. Jahrhundert versuchten viele, den Wirren, dem Krieg und dem Antisemitismus zu entkommen, und landeten in Barcelona«, sagt Sorensen. »Unsere Stadt wurde für sie zu einem Fluchthafen, obwohl Spanien nicht gerade ein Paradies war und es von 1939 bis 1975 ja sogar eine Diktatur gab. Man wollte hier unbehelligt leben und vor allem nicht auffallen. Diese in sich gekehrte Haltung hat unsere Gemeinde geprägt und prägt sie immer noch.«

Das leuchtet ein, wenn man bedenkt, wie das Franco-Regime, vor allem in den frühen Jahren, vorging. Erstmals wurde 1939 beim Einmarsch der franquistischen Truppen in Barcelona die Synagoge – eine andere als die heutige – geplündert und geschlossen. Jeder nicht-katholische Kultus wurde verboten. Man konnte nur in Privathäusern Gottesdienste abhalten, für die Außenwelt nicht sichtbar.

Außerdem kontrollierte die Gestapo das Vorgehen in der Stadt, und Flüchtlinge aus dem besetzten Europa berichteten über Gräueltaten. Deshalb suchten viele ihre Rettung erneut in der Emigration, gingen nach Amerika, England oder Palästina, andere konvertierten zum Katholizismus. Ein schmerzhafter Prozess, denn das bedeutete den Verlust ihrer Identität.

Kriegsende Aber auch diese schlimme Zeit ging vorbei. Als die Alliierten den Weltkrieg beendeten und Spanien international fast zum Paria wurde, wendete sich das Blatt für die jüdische Gemeinschaft.

Um vor allem bei den Amerikanern gut angesehen zu sein, lockerte das spanische Regime die Zügel, und es entstand Raum, um an die Wiedergründung einer Gemeinde und den Bau einer Synagoge zu denken. 1954 war es dann soweit: Das Bethaus wurde feierlich in Gebrauch genommen als sozialer und religiöser Mittelpunkt einer wiederauferstandenen Gemeinschaft.

Die Comunidad Israelita de Barcelona könnte jetzt also voller Zuversicht die 100-Jahr-Feier begehen und sich auch nach außen manifestieren. Aber es gebe Vorbehalte, sagt Sorensen.

»Der vorletzte Gemeindevorsitzende, Uri Benguigui, wollte der nichtjüdischen Öffentlichkeit in dem Viertel, in dem sich die Synagoge befindet, sowie ganz Barcelona Tür und Tor öffnen, kulturelle und interkonfessionelle Kontakte pflegen. Aber die Mehrheit der Mitglieder war und ist von dieser Idee nicht begeistert. Also wurde Benguigui abgewählt.«

Überdies führte eine Äußerung des Gemeinderabbiners Meir Bar-Jen nach dem Terroranschlag in Barcelona im Oktober 2017 zum Zerwürfnis. Bar-Jen hatte gegenüber Journalisten gesagt, die jüdische Gemeinschaft in der Stadt und in ganz Spanien habe keine Zukunft. Alle Juden sollten Alija machen, denn Stadt und Land seien ein Hort von Salafisten. Der Rabbiner, ein Israeli mit marokkanischen Wurzeln, musste daraufhin zurücktreten. Man möchte eben nicht in die Schlagzeilen kommen – und schon gar nicht negativ.

offenheit Trotzdem ist Sorensen, der selbst mehr Offenheit befürwortet, voller Zuversicht, dass sich das Blatt wenden kann. Zusammen mit Manu Valentín, einem engagierten Gemeindemitglied, möchte Sorensen die reservierte Haltung der Gemeinde sowie Berührungsängste zwischen jüdischen und nichtjüdischen Einwohnern Barcelonas überwinden.

Die beiden Männer glauben, dass die Kultur dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Deshalb haben sie mit zwei anderen Organisationen den Verein »Casa Adret« (deutsch: Adret-Haus) gegründet und damit einen Raum geschaffen, um die jüdische Geschichte und Kultur Barcelonas einem größeren Publikum zugänglich zu machen.

»Casa Adret« hat sich zwei Konzepte zum Vorbild genommen, ein katalanisches und ein amerikanisches. »Einheimisch ist das Konzept des ›Ateneu‹, wie hierzulande eine Gesellschaft genannt wird, deren Mitglieder sich treffen, um zu diskutieren und zu lernen«, sagt Sorensen. »Und aus Amerika haben wir uns die Idee des Jewish Community Center geholt, das sich vor allem einer inhaltlich nichtreligiösen Annäherung an das Judentum widmet und damit gerade auch Nichtjuden zugänglich ist.«

Initiative Am Projekt »Casa Adret« beteiligen sich Dozenten der Universität von Barcelona. Sie arbeiten seit 2005 zusammen im »Estudis Mon Juïc«, einem privaten Institut, das nach Barcelonas berühmtem Hausberg benannt ist. Mit im Boot ist auch die European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, deren örtlicher Vorsteher Sorensen ist. Dritte im Bunde ist die Kulturplattform »Mozaika«, eine Initiative von Sorensen und Valentín. Die beiden Männer sind das Gesicht nach außen.

Hinter dem Namen »Casa Adret« verbirgt sich eine besondere Geschichte: Der Verein sitzt nämlich im Haus des einst zum Christentum konvertierten Juden Astruch Adret. Es befindet sich im Call, wie auf Katalanisch ein jüdisches Viertel im Mittelalter genannt wurde. Das Haus dient Sorensen und Valentín als Aktionsbasis für geführte Stadtrundgänge, mit denen sie die jüdische Geschichte und Kultur Barcelonas vermitteln wollen und gleichzeitig versuchen, Neugierde und Sympathie zu erwecken. »Denn unbekannt, ungenannt«, meint Sorensen.

»Wir besuchen zum Beispiel Poble-Sec, ein Viertel, in dem sich zwischen 1914 und 1936, als der spanische Bürgerkrieg ausbrach, Sefarden aus Griechenland und der Türkei niedergelassen haben«, erzählt Valentín. »Es gab dort aber auch ukrainische Juden, die aus der jungen Sowjetunion geflohen waren. Deren Kultur war osteuropäisch geprägt. Sie sprachen Jiddisch, und auch ihre Läden waren Jiddisch beschriftet. Das fanden die Leute in Barcelona kurios.«

neubeginn In einer Stadt, in der es mehr als fünf Jahrhunderte lang kein jüdisches Leben gegeben hatte – die jüdische Gemeinde war 1391 während eines sozial motivierten Aufruhrs fast völlig ausgelöscht worden –, waren Juden Anfang des 20. Jahrhunderts eine Besonderheit. Valentín grinst und sagt: »Es gab nicht wenige unter den Einwohnern, die glaubten, Juden trügen Hörner.«

Trotzdem blieben die jüdischen Einwanderer. Die pulsierende Hafen- und Industriestadt am Mittelmeer bot ihnen in den 20er- und 30er-Jahren Möglichkeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, vor allem als Kleinhändler oder Handwerker. Auch gelang es einigen Gemeindemitgliedern, einen eigenen Betrieb zu gründen, wie dem Ehepaar Gerhard und Sophie Cohn-Vossen aus Dresden, die die Brauerei »Dos Torres« (»Zwei Türme«) gründeten, mit den zwei Türmen der Münchner Frauenkirche als Markenzeichen.

Aber es gab auch viele, die völlig mittellos, nur mit dem nackten Leben, Hitlerdeutschland entkommen waren und auf die Unterstützung der jüdischen Wohlfahrtsorganisation Ezra angewiesen waren. Man hatte zu essen, aber viele waren obdachlos. »Sie schliefen auf Bänken und Stühlen auf der berühmten Flaniermeile Ramblas, die daher scherzhaft ›Hotel Catalonia‹ genannt wurde«, erläutert Valentín.

Das alles möchten Sorensen und Valentín erzählen in der Hoffnung, dass über diese Begebenheiten die reiche 100-jährige Geschichte der jüdischen Gemeinde Barcelonas allgemein bekannt wird und die jüdischen wie die nichtjüdischen Einwohner darüber miteinander ins Gespräch kommen.