Die uniformierten Männer blicken stolz in die Kamera. Der sowjetische Generalmajor Matwej Weinrub, der Schriftsteller Konstantin Simonow sowie der Kameramann und Fotograf Ilja Arons haben sich 1945 in Berlin vor dem Gebäude der Reichskanzlei des besiegten Nazi-Deutschland ablichten lassen.

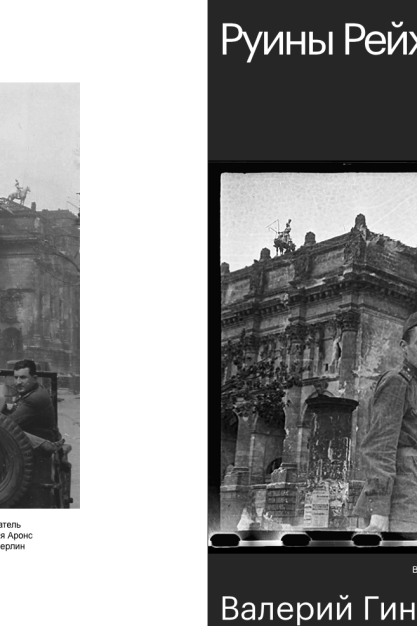

Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigt die drei Männer in einem Militärfahrzeug vor der Ruine des Berliner Reichstags. Auch der jugendlich wirkende Valeri Ginsburg hat sich vor dem Reichstagsgebäude fotografieren lassen. Der Moskauer Kamerastudent kam 1944 mit Kommilitonen nach Babelsberg, um dort Kameras und Filmausrüstung einzusammeln und in die Sowjetunion zu bringen.

SIEGERMÄCHTE Ilja Arons und Valeri Ginsburg kannten einander höchstwahrscheinlich nicht. Sie waren gleichzeitig in Berlin, als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte und die alliierten Siegermächte begannen, eine Nachkriegsordnung zu entwerfen. Arons und Ginsburg waren offizielle Filmchronisten der Roten Armee. Die Fotografien entstanden aus eigenem Interesse. Jahrzehntelang schlummerten sie im Privaten.

Die Fotoarchive der beiden Kameramänner seien ihr buchstäblich in die Hände gefallen, sagte die Dokumentarfilmerin Elena Jakowitsch dem Radiosender »Echo Moskwy«. In der regierungskritischen Zeitung »Nowaja Gaseta« berichtete Jakowitsch, im vergangenen Sommer habe ihr in Tel Aviv der Taxifahrer auf dem Weg zum Flughafen gesagt, er sei der Sohn von Ilja Arons. Dessen Archiv habe sich in Israel erhalten. Valeri Ginsburgs privates Berlin-Archiv hat Jakowitsch ein Jahr zuvor bei Arbeiten zu einem Film über dessen Bruder, den Lyriker Alexander Galitsch, entdeckt.

Das »Jüdische Museum Moskau und Zentrum für Toleranz« hat Arons’ und Ginsburgs Berlin-Fotografien nun erstmals öffentlich zugänglich gemacht.

Das im Jahr 2012 eröffnete Museum ist in einem 20er-Jahre-Garagenbau untergebracht. Initiiert wurde das Museumsprojekt von der Föderation der Jüdischen Gemeinden Russlands, einer Vereinigung der russischen Chabad Lubawitscher Gemeinden. Finanziert wurde es unter anderem durch Spenden russisch-jüdischer Oligarchen wie Roman Abramowitsch und Wiktor Wekselberg. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin spendete für den Bau des Museums. Die Zeitachse der Dauerausstellung zur Geschichte und Kultur der Juden in Russland erstreckt sich vom Schtetl über die Oktoberrevolution, die frühe Sowjetunion, den Zweiten Weltkrieg und die Schoa bis zur Nachkriegszeit, Perestroika und Gegenwart.

WECHSELAUSSTELLUNG Wegen der Corona-Pandemie ist die Wechselausstellung Das unbekannte Berlin. Mai 1945 derzeit nur in einer russischsprachigen Online-Version zugänglich. Sie beginnt mit einer Zeitleiste, auf der nebeneinander Lebensstationen von Ilja Arons und Valeri Ginsburg seit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 eingeblendet werden.

Während Arons damals vor dem Abschluss seines Kamerastudiums stand, war Ginsburg noch ein Jugendlicher. 1942 wurde er mit seinen Eltern ins usbekische Taschkent evakuiert. 1942 kam Arons als Kameraassistent an die kaukasische Front, in den folgenden Kriegsjahren begleitete er die Rote Armee über Weißrussland und Polen bis nach Berlin. Ginsburg begann 1944 auf dem Weg nach Babelsberg zu fotografieren.

Er hält im Mai und Juni 1945 Alltags- und Straßenszenen sowie bekannte Plätze im zerstörten Berlin fest: Menschen, die entlang von Schuttbergen laufen, Soldaten vor der Ruine eines Bahnhofs, das Brandenburger Tor und die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

berliner alltag Im Sommer 1945 fotografiert auch Arons den Berliner Alltag, unter anderem eine um Unbeschwertheit bemühte Café-Szenerie am Kurfürstendamm: Elegant gekleidete Damen und Herren sitzen an klobigen Tischen und genießen in der Sonne ihr Kännchen Kaffee.

1946 kehrte Ilja Arons nach Moskau zurück und arbeitete weiterhin als Kameramann. Seine Söhne leben heute in Israel. Valeri Ginsburg verantwortete als Kameramann mehrere sowjetische Spielfilme. Es hat 75 Jahre gedauert, bis ihre Berlin-Fotografien das Licht der Öffentlichkeit erblickten.