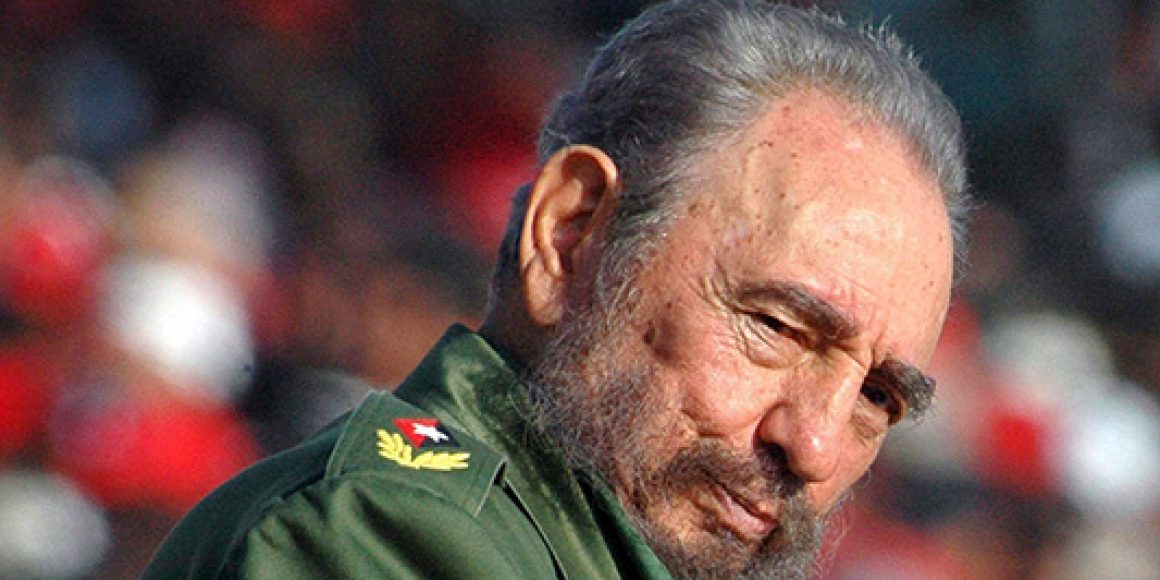

Die Geschichte wird mich freisprechen», verkündete einst Fidel Castro, der «Máximo Lider» der kubanischen Revolution, der am Samstag im Alter von 90 Jahren in der Hauptstadt Havanna starb. Auf diesen Ausspruch Castros aus dem Jahr 1953 vor einem kubanischen Richter bezog sich Alan Gross: «Die Geschichte wird ihn niemals freisprechen», kommentierte der Technologie-Experte auf seiner Facebook-Seite die Meldung von Castros Tod.

Der heute 67-jährige Gross saß von 2009 bis 2014 in einem kubanischen Gefängnis. Er war wegen angeblicher Spionage verhaftet worden, als er im Auftrag des US-Entwicklungsministeriums jüdische Gemeinden mit Computern und Kommunikationstechnologie ausrüstete.

Kuba Ein kubanisches Gericht verurteilte ihn damals zu 15 Jahren Haft. Im Dezember 2014 wurde er vorzeitig entlassen. «Vielleicht hört man nun die Stimmen Kubas», twitterte Gross und forderte das Volk auf der größten Karibikinsel auf: «Erhebe deine Stimme, Kuba!»

Gross spiegelt damit auch die Stimmungslage innerhalb der jüdisch-kubanischen Exil-Gemeinde in Miami und in der puerto-ricanischen Hauptstadt San Juan wider. Die Menschen dort trauern nicht, sondern sie feiern den Tod des Autokraten.

Castro und die Juden – das war ein schwieriges Kapitel. Nach dem Sturz der BatistaDiktatur durch die Barbudas, die barttragenden revolutionären Kubaner, richteten sich die Aktionen der neuen Herren in Havanna nicht nur gegen Großgrundbesitzer und die Reichen, sondern auch gegen die bürgerliche Bevölkerung. Über Nacht sah sich die mehrheitlich mittelständische jüdische Gemeinschaft in ihrer Existenz bedroht. Rund 80 Prozent der etwa 15.000 Gemeindemitglieder wanderten aus. Einen Tiefpunkt erreichte das Verhältnis zwischen Gemeinde und Staat, als Kuba nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrach.

Chanukka Castro, dem fälschlicherweise jüdische Wurzeln nachgesagt werden, normalisierte erst in den 90er-Jahren das Verhältnis seines Staates zu Israel und danach auch das zur jüdischen Gemeinschaft seines Landes. Havanna nahm nicht nur wieder diplomatische Beziehungen mit Jerusalem auf, sondern der sozialistische Karibikstaat erlaubte es jüdischen Gemeinden im Ausland, die in Kuba verbliebenen Juden in den neun Gemeinden finanziell und mit koscheren Lebensmitteln zu versorgen.

Israelische Investoren durften in Kuba sogar Entwicklungs- und Joint-Venture-Projekte mit staatlichen Firmen starten. Zu Chanukka besuchte Fidel Castro dann sogar die Synagoge in Havanna – ein mehr als symbolischer Akt.

Auf die verbesserten Beziehungen zwischen der Staatsführung und den Juden des Landes bezog sich am Sonntag auch David Prinstein, der stellvertretende Präsident der jüdischen Gemeinde Kubas. In einem Interview mit der lateinamerikanischen jüdischen Nachrichtenagentur Agencia Judía de Noticias sagte er: «Wie jeden Samstag sind wir aus dem Haus gegangen zum Schabbatgottesdienst in der Synagoge.

Wir haben ein vom Tod Fidel Castros erschüttertes Land gesehen. Wir sehen es auf den Straßen und im Fernsehen. Hier erlebt man diesen Moment mit einer tiefen Traurigkeit.» So kommentierte Prinstein die Meldung vom Tod des ehemaligen Staatschefs, der 2008 von allen Staatsämtern zurückgetreten war und die Regierungsgeschäfte seinem Bruder überlassen hatte.

Synagoge Prinstein erinnerte daran, dass Castro nicht nur in offizieller Funktion eine der Synagogen besucht habe, um der «Gemeinde seinen Respekt zu bekunden», sondern 2006 auch ein Ehrenmal für die Opfer der Schoa einweihte, bei dem der damalige aschkenasische Oberrabbiner von Tel Aviv, Israel Meir Lau, anwesend gewesen sei.

«Wir erleben diesen Moment in Trauer und Schmerz durch den Verlust eines siegreichen Mannes, der das jüdische Volk, den Staat Israel und die Schoa anerkannte», sagte Prinstein, der auch Vorsitzender der Beth-Shalom-Synagoge in Havanna ist. Im Gegensatz zu Gross’ scharfen Worten wollte Prinstein nur Gutes über den Verstorbenen sagen.