Er sei als Kind mit Geschichten von tanzenden Chassiden aufgewachsen, erzählt der polnische Theaterregisseur und Buchautor Mieczyslaw Abramowicz (70). »Meine Mutter hatte jüdische und polnische Spielkameraden und Freundinnen. Das war in Chelm vor dem Krieg ganz normal, denn die eine Hälfte der Einwohner waren Juden, die andere Polen.«

Er selbst war in der Ostseestadt Gdansk (Danzig), wohin seine Eltern direkt nach dem Krieg umgezogen waren, immer wieder auf Entdeckertour gegangen. In Kellern und auf Dachböden fand er stehen gebliebene Koffer und alte Kisten, voll mit Büchern und Familienalben in deutscher Sprache.

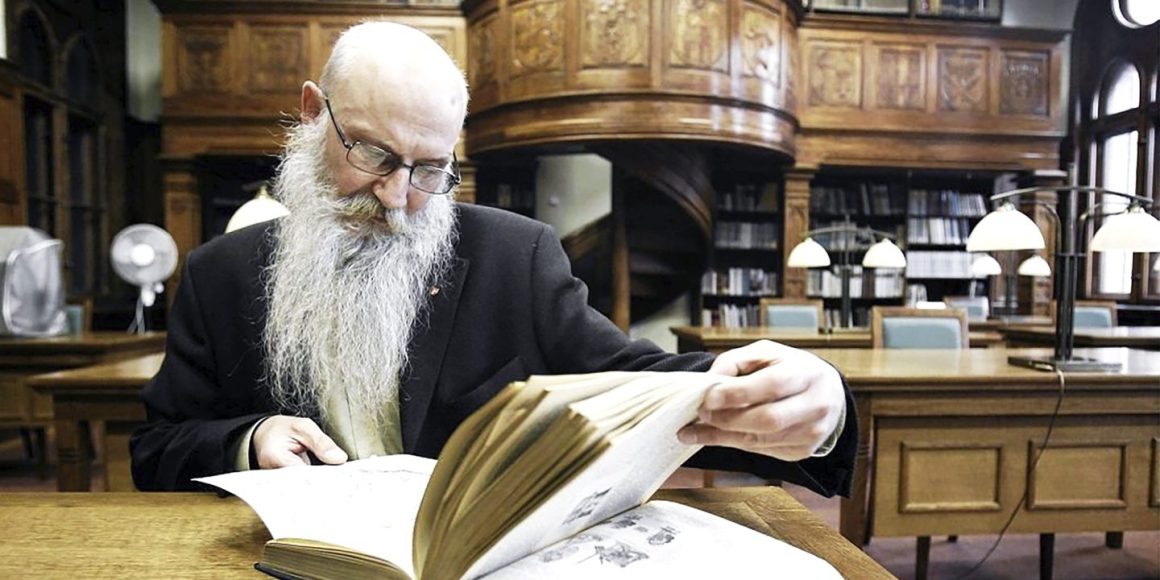

lebenswerk »Das war alles sehr geheimnisvoll und faszinierend«, sagt Abramowicz und legt seine Hand auf ein dickes Buch, das noch nach frischer Druckerfarbe riecht. Leise liest er vor: »Jüdisches Theater in Danzig 1876–1968«. Unter den drei Zeilen in polnischer Sprache steht der Titel noch einmal in Jiddisch. »Das ist mein Lebenswerk«, sagt er. »Alles, was mein Leben ausmacht – Juden, Polen, Deutsche, Danzig und das Theater –, findet sich hier wieder.«

Das Nationalmuseum beauftragte ihn offiziell mit der Erforschung.

Noch liegt das Buch weder in deutscher, englischer oder hebräischer Sprache vor, doch der Theaterregisseur, der sich vor allem durch Inszenierungen mit lebensgroßen Puppen und eine ganz eigene Lichtdramaturgie einen Namen gemacht hat, träumt schon lange davon.

spurensuche »Als ich vor rund 30 Jahren mit der systematischen Spurensuche zum jüdischen Theater in Danzig begann, war das völlig illusorisch«, so Abramowicz. Er rückt die schwarz umrandete Nickelbrille zurecht und streicht sich über den langen weißen Bart.

»Damals hatte ich noch keine Ahnung, was ich mir da eigentlich vorgenommen hatte.« Ohne solide Sprachkenntnisse in Jiddisch, Deutsch, Englisch, Polnisch und Russisch war die Spurensuche nicht zu bewältigen. Doch statt die Flinte ins Korn zu werfen, begann der Regisseur, neben seiner täglichen Arbeit Jiddisch zu lernen und seine in der Schule erworbenen Kenntnisse in den anderen Sprachen aufzupolieren.

»Als ich das erste Plakat zur Danziger Premierenankündigung ›Der Dibbuk‹ von Salomon An-ski übersetzt hatte, war das ein unglaubliches Glücksgefühl«, erzählt er. »Ich begann, wie auf Engelsflügeln durch die jiddische Theaterliteratur zu schweben. Das mag zu poetisch und übertrieben klingen, aber die geheimnisvollen Spuren, denen ich zu Beginn fasziniert, aber auch mit großer Mühe gefolgt war, führten mich nun in eine ganz neue Welt.«

EHRGEIZ Schließlich habe ihm ein Professor angeboten, aus dem geplanten Buch eine Doktorarbeit zu machen, erzählt Abramowicz und lächelt. »Ich sollte auf meine alten Tage noch einmal Student werden?« Doch dann packte ihn der Ehrgeiz. Das Nationalmuseum in Danzig, wo er in der Theaterabteilung arbeitete und für das er mehrere Ausstellungen kuratiert hatte, beauftragte ihn ganz offiziell mit der Erforschung der Geschichte des jüdischen Theaters in Danzig.

»Jetzt konnte ich reisen!«, freut sich Abramowicz noch heute. Zwar hatte er in den Jahren zuvor selbst in Danzig schon viel gefunden, vor allem im Staatsarchiv und in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften, wo ein Großteil der Danziger jüdischen Zeitungen und Zeitschriften aufbewahrt wird. Außerdem konnte er mit den Jahren und der zunehmenden Digitalisierung der Archivbestände immer mehr online recherchieren – sozusagen vom Schreibtisch zu Hause aus. Ein besonderes Online-Fundstück war die Sammlung zur jüdischen Schauspielergewerkschaft im New Yorker YIVO Institute for Jewish Research.

»In Israel habe ich mich dann aber tatsächlich wie ein Pionier gefühlt. Oft war ich der erste Forscher überhaupt, der Dokumente zum jüdischen Vorkriegs-Danzig in Händen hielt.« Er macht eine kurze Pause, greift zu seinem Buch und schlägt Kapitel 6 auf: Die freie Stadt Danzig (1920–1939).

Er liest: »Als die Nazis 1933 die Macht eroberten, begannen die Schikanen gegenüber allen Juden in der Stadt, also auch gegenüber den polnischen und russischen Juden.« Rettung vor Berufsverbot und Arbeitslosigkeit fanden jüdische Künstler, Schauspieler und Regisseure im Kulturbund der Juden in Danzig. Da in der Stadt an der Mottlau nicht die Gesetze des Deutschen Reiches galten, sondern erst mit einer gewissen Zeitverzögerung von der Danziger NSDAP eingeführt wurden, konnten viele Juden rechtzeitig ihre Emigration organisieren.

JERUSALEM »Die Akten des Kulturbunds der Juden in Danzig liegen vollständig im Zentralarchiv für die Geschichte des jüdischen Volkes in Jerusalem«, so Abramowicz. »Zwischen den vergilbten Papieren fand ich mehrere zugeklebte Umschläge. Wir – eine Archivmitarbeiterin und ich – öffneten sie.« Darin waren die Theaterkontrollkarten von je einer Premiere des Jüdischen Theaters in Danzig. Noch im Frühjahr 1939, also wenige Monate vor dem Überfall Hitlers auf Polen, hatte die Danziger Synagogengemeinde ihr gesamtes Archiv sowie die Papiere des Kulturbundes nach Palästina geschickt.

Mit Danziger Zeitzeugen zu reden, war für ihn das Aufregendste.

Mit Danziger Zeitzeugen reden zu können, ist aber bis heute für Abramowicz das Aufregendste überhaupt. Er begann früh, sich in der polnisch-jüdischen Gemeinde in Gdansk-Wrzeszcz (Danzig-Langfuhr) zu engagieren, übernahm neben seiner Arbeit als Regisseur und Journalist auch die des Pressesprechers der Gemeinde und lernte auf diese Weise viele Danziger Juden kennen, die es noch einmal zurück in die alte Heimat zog.

kindertransporte Er schrieb Bücher und Artikel, konzipierte Stadtspaziergänge auf den Spuren der Danziger Juden und unterstützte den Bildhauer Frank Meisler bei seinem Denkmalprojekt für die Kindertransporte nach London. Das Denkmal steht heute vor dem Hauptbahnhof in Danzig.

»Über die Arbeit an meinem Buch habe ich auch ganz wunderbare Brieffreunde gefunden«, erzählt Abramowicz. »Mit Max Danziger in Tel Aviv habe ich über viele Jahre korrespondiert. Mit der Zeit bekam ich das Gefühl, als hätte ich das Kindertheaterstück Reise um die Welt selbst gesehen.« Die Familie konnte rechtzeitig emigrieren, und der Junge hatte das Drehbuch, Presseartikel, Fotos – einfach alles zu diesem Stück – in seinen Koffer gepackt. »Ist das nicht unglaublich, dass jemand sogar Theaterkarten in die Emigration mitnehmen wollte?«, fragt Abramowicz, nimmt die Brille ab und deutet auf sein Buch: »Wer will, kann das nacherleben. Ich habe alles aufgeschrieben.«

Mieczyslaw Abramowicz: »Teatr Zydowski w Gdansku 1876–1968«. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2022, 504 S., 94,50 PLN