Das jüdische Leben in der UdSSR lässt sich mit wenigen Worten beschreiben: ein verbranntes Feld. Jahrzehntelang zerstörten die kommunistischen Behörden jede Manifestation jüdischer, insbesondere religiöser Identität. Und die Auslöschung wäre ihnen auch fast gelungen. Aber nur fast. Denn selbst in jenen dunklen Jahren brachten Tausende von ukrainischen (und anderen) Juden zu Pessach in Wachspapier eingewickelte und verschnürte Mazzefladen aus der Synagoge mit nach Hause. Für viele blieb das »Brot des armen Mannes« am Pessachfest die einzige Verbindung mit ihrer angestammten Tradition.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die späten 60er-Jahre hinein wurde in der Podil-Synagoge, der einzigen in Betrieb befindlichen Synagoge in Kyiv, keine Mazze gebacken. Doch Jahr um Jahr reichte die jüdische Gemeinde eine Petition ein beim Komitee der Kyiver Kommunistischen Partei, damit diese Bäckereien der Stadt anweise, zu Pessach Mazze zu backen. Wenn die Parteifunktionäre dies erlaubten, was vorkam, lag bald ein Produkt namens »Frühlingskeks« in den Regalen. Dieser Keks war natürlich nicht koscher, ermöglichte es den Juden aber, zumindest symbolisch die Gebote ihrer Vorfahren zu befolgen.

1976 wurden Mazze-Pakete aus dem Ausland endgültig verboten.

Oder aber die Beamten verboten das Backen in staatlichen Betrieben rigoros – mal aus Antisemitismus, mal weil tatsächlich Mehlreserven fehlten. Gleichzeitig wurde jeder verfolgt, der versuchte, Mazze zu Hause herzustellen. Ausländische Juden versuchten zu helfen, indem sie ihren Glaubensbrüdern in der UdSSR ungesäuertes Brot schickten. Wie der Historiker Mikhail Mitsel schreibt, verärgerte das die Behörden sehr, und die Gemeinde wurde oft gezwungen, die »kapitalistische« Mazze abzulehnen. Im Jahr 1976 wurden Mazze-Pakete endgültig verboten, nachdem KGB-Chef Juri Andropow dem Zentralkomitee ein entsprechendes Memorandum vorgelegt hatte.

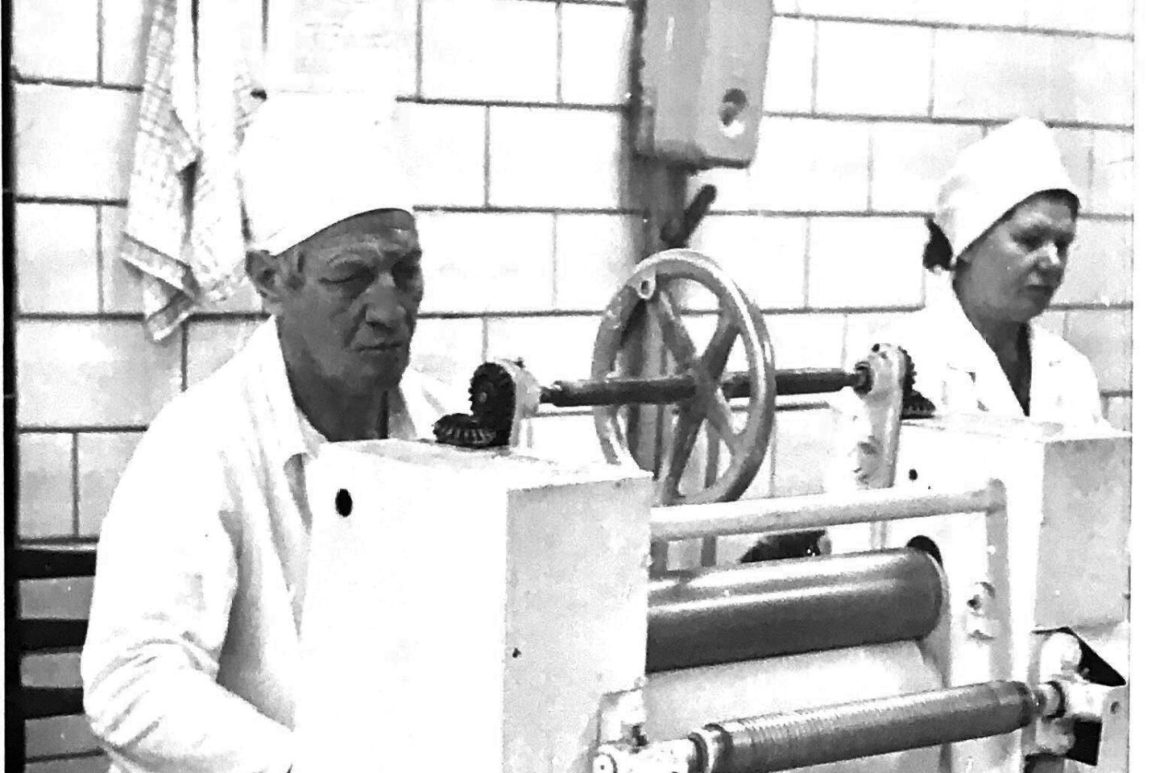

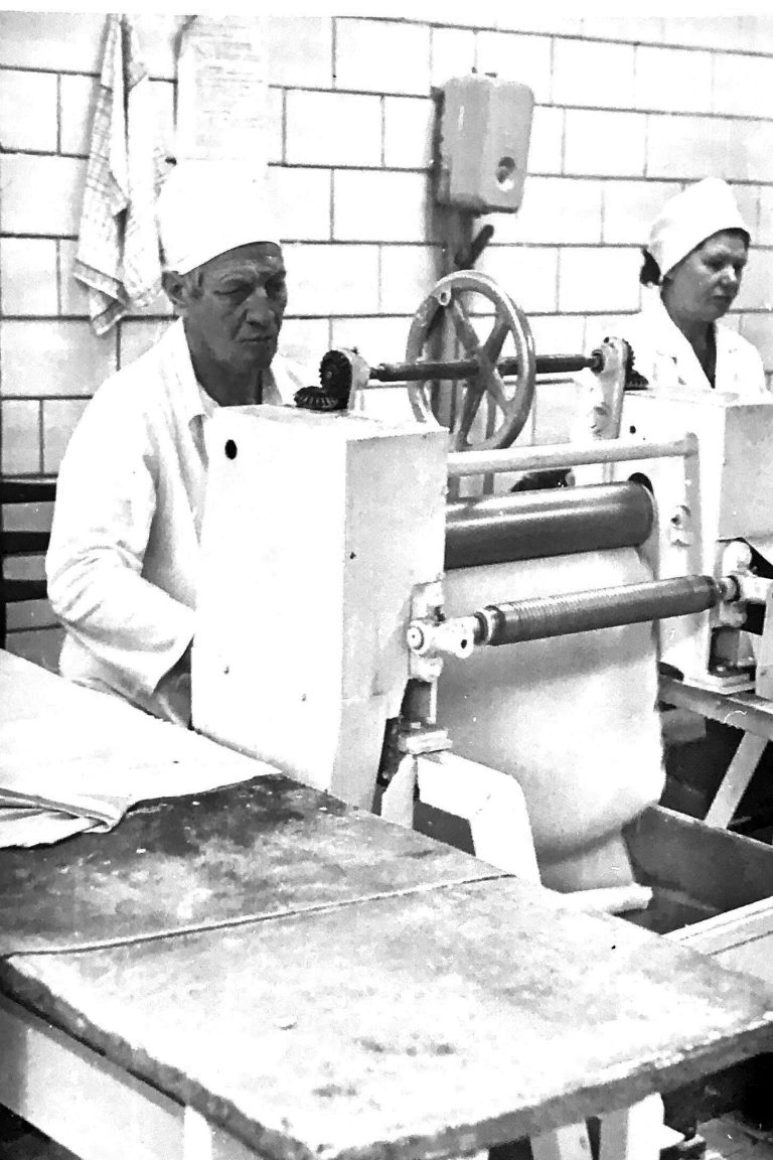

Die Podil-Bäckerei hatte 1969 den Betrieb aufgenommen. Die anfängliche Produktion war semi-professionell. Viele ältere Juden erinnern sich noch daran, wie sie Mehl von zu Hause in Kissenbezügen mitbrachten, um in der Podil-Bäckerei Mazze backen zu lassen. Aber das sollte sich bald ändern.

Leider gab es auch Juden, die nicht zögerten, ihre observanten Brüder und Schwestern zu melden. Mitsel zitiert in seinem Buch den Brief eines »aufmerksamen Genossen« an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine, der sich über die »Tentakel der Religion« und die »Gaunerbande« in der Synagoge, die das Mazze-Backen organisierte, empörte.

Verkaufserlöse sicherten das Überleben der Gemeinde

Allen Hindernissen zum Trotz wurden Mitte der 70er-Jahre in der Podil-Synagoge jährlich etwa 60 Tonnen Mazze hergestellt, deren Verkaufserlöse das Überleben der Gemeinde sicherten. Religiöse Einrichtungen erhielten keinen Pfennig vom Staat. Zur Erinnerung: Zu dieser Zeit lebten mehr als 150.000 Juden in Kyiv.

Bald nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 erwarb die Synagoge mithilfe des Joint Distribution Committee (JDC), die seit 1914 vor allem in Europa tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden, einen modernen, leistungsstarken Ofen und startete einen neuen, modernen Produktionsprozess. Vor dem Hintergrund eines erstarkenden Nationalismus blieb die Mazze jedoch weiterhin knapp – lange Schlangen bildeten sich vor der Synagoge in der Shchekavytska-Straße. Eugene Ziskind, stellvertretender Vorsitzender des Synagogenvorstands und Direktor der Vereinigung der jüdischen Organisationen der Ukraine, erinnert sich, dass jeder Besucher gegen Vorlage eines speziellen Coupons maximal zwei Kilogramm kaufen durfte.

Im Jahr 1998 erwarb die Gemeinde eine Mühle in der Region und stellt seitdem ihr eigenes Mehl her. Für normales Brot wird das Getreide vor dem Mahlen eingeweicht, damit es weißer wird. Mazze wird ausschließlich aus trockenem Mehl gebacken, wobei drei Maschgichim die Einhaltung der Kaschrut in der Bäckerei sicherstellen.

Mazze für die Türkei und Iran

In den frühen 2000er-Jahren eroberte die Kyiver Mazze den internationalen Markt. Die Podil-Synagoge lieferte in fast alle GUS-Länder, von Weißrussland bis Aserbaidschan und Usbekistan. Die Mazze wurde aber auch nach Frankreich, Deutschland und in osteuropäische Länder exportiert, und es wurden direkte Verträge mit der jüdischen Gemeinde in der Türkei geschlossen.

Auf Veranlassung des Jüdischen Weltkongresses (WJC) wurde während der argentinischen Wirtschaftskrise Mazze aus Kyiv importiert. Ebenfalls auf Initiative des WJC wurde der Export nach Indien und sogar in den Iran (über Aserbaidschan) aufgenommen. Das maximale Volumen erreichte rund 250 Tonnen pro Saison – die Mazze-Bäcker arbeiteten in zwei Schichten rund um die Uhr.

Am ersten Arbeitstag der Mazze-Bäckerei hörte der Beschuss von Kyiv auf.

Nach Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 und der Besetzung eines Teils des Donbass gelangte Mazze aus Kyiv noch eine Zeit lang auf Umwegen zu den jüdischen Gemeinden in diesen Regionen. Während die russisch-ukrainischen Spannungen eskalierten, wurde einmal ein Lastwagen mit ukrainischer Mazze an der russischen Grenze aufgehalten – das Fahrzeug stand eine Woche lang in der neutralen Zone, bis die Angelegenheit auf höchster staatlicher Ebene geklärt wurde.

Das schwarze Datum des 24. Februar 2022, Russlands Invasion, fiel genau in die Hochzeit des Mazze-Backens. Einige Mitarbeiter lebten in den Kyiver Vororten, unter anderem in Butscha, die besetzt wurden, unter ihnen auch der Produktionsleiter Vladimir Zelinsky. Mehrere Wochen verbrachte er in einem Keller ohne Licht und Verbindung nach draußen, während Panzer an seinem Haus vorbeirollten und Schrapnelle das Dach durchschlugen. Im ersten Kriegsjahr wurden nur 25 Tonnen Mazze gebacken, und zum ersten Mal seit vielen Jahren herrschte Mazze-Mangel in der Ukraine.

Nicht alle Bäcker kehrten zurück

Leider kehrten nicht alle Bäcker und Maschgichim an ihren Arbeitsplatz zurück, weil sie zu Flüchtlingen wurden. Ende 2022 trat ein weiteres Problem auf – die ständigen Stromausfälle nach russischen Angriffen auf die Infrastruktur. »Wir haben bis zur letzten Minute gezögert, die Produktion vor Pessach 2023 aufzunehmen«, erinnert sich Ziskind. »Fast jeden Tag gab es Granatenbeschuss und Stromausfälle, und unser Ofen ist sehr energieintensiv – die Geräte würden das einfach nicht aushalten, ganz zu schweigen von den Menschen.«

Dann versagte auch noch ein Generator, der der Synagoge geschenkt worden war, den Dienst. Aber am 14. Februar 2023 geschah das, was Eugene ein Wunder des Allmächtigen nennt. Am ersten Arbeitstag der Mazze-Bäckerei hörte der Beschuss von Kyiv auf. Und der Ofen funktionierte die ganze Saison über. 65 Tonnen Mazze konnten gebacken werden, die den Bedarf der gesamten Ukraine und auch der benachbarten jüdischen Gemeinde in Moldau deckten.

Der Krieg ist in seinem dritten Jahr, ein Ende ist nicht in Sicht. Viele Juden haben Kyiv verlassen, auch viele Gemeindemitglieder. Doch in der ältesten aktiven Synagoge Kyivs wird weiterhin Mazze gebacken, wie schon vor 50 Jahren. Heute ist es nicht weniger schwierig als zu Zeiten des Kommunismus, wenn auch aus ganz anderen Gründen. »Das größte Problem ist derzeit der Mangel an Menschen«, sagt Ziskind. »Und natürlich die Angriffe, wenn man bedenkt, dass Kyiv in den vergangenen Wochen ziemlich intensiv beschossen wurde.«

Was ist der Ausweg? Weiterzuarbeiten, damit die ukrainischen Juden auch in diesem Jahr am Pessach-Tisch Mazze brechen und das Fest der Freiheit gebührend feiern können.