Die Rue du Château-d’eau ist eine ruhige Seitenstraße mitten in Paris. Am Haus mit der Nummer 29 ist ein kleines Schild zu sehen: »Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem«. An der Tür steht in hebräischen Buchstaben der Aufdruck: »Pariser Yiddish Center«.

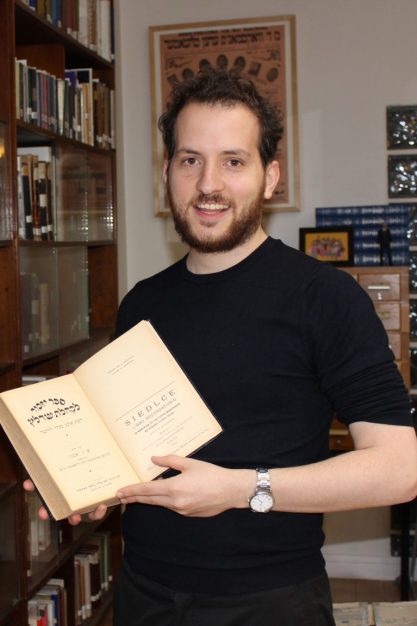

»Es ist«, sagt Tal Hever-Chybowski, der Leiter des Hauses, »gleichzeitig die größte Bibliothek für jiddische Literatur in Westeuropa, ja, vermutlich sogar in ganz Europa.« So exakt könne man das nicht beurteilen, relativiert der 33-Jährige. Man kenne nicht alle Bestände, die vielleicht noch irgendwo in Osteuropa vorhanden sind.

Anlaufpunkt Tal Hever-Chybowski ist in den USA geboren, in Jerusalem aufgewachsen und hat ab 2008 in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Seit fünf Jahren leitet er das Jiddisch-Zentrum in Paris, ein Anlaufpunkt für Sprachkurs-Interessenten, Wissenschaftler, Künstler aller Art aus Europa, Israel und den USA.

Was ihn überrascht, ist das große Interesse an Sprachkursen. Vor allem ältere Menschen würden sich anmelden und kämen regelmäßig zu ihm ins Haus. Denn hier gibt es auch Workshops, Lesungen und Konzerte, vor allem aber auch den Zugang zur Bibliothek, die nach Vladimir Medem, einem führenden Vertreter der bundistischen Bewegung, benannt ist.

In den Sprachkursen sitzen viele Ältere, deren Eltern Jiddisch sprachen.

Gegründet wurde die Bibliothek 1929 von den »Bundisten«. Der Begriff geht auf den »Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund« (kurz: Bund) zurück, der 1897 in Vilnius gegründet wurde.

Wenn Hever-Chybowski heute die Kästen und Ordner mit Dokumenten sieht, die Bücher und großen Kartons mit den Tageszeitungen, so erfüllt ihn das mit einem gewissen Stolz, etwas Seltenes zu beherbergen und vor allem anderen zugänglich zu machen. Etwas, das vor fast 100 Jahren hier seinen Ursprung nahm. »Es war nicht die wichtigste, sondern eine von mehreren jiddischen Bibliotheken in Paris.«

besatzung Den Einmarsch und die Besatzung durch die deutschen Nationalsozialisten hat dieses Archiv nur überstanden, weil clevere Mitarbeiter den Zugang zu den Bücherschränken während einer Gestapoinspektion mit Lebensmittelkonserven verbarrikadierten. Sie konnten das begründen: Nebenan war eine Kantine für Bedürftige.

Nach der Befreiung Frankreichs 1944 wurde die Bibliothek für Juden zu einem wichtigen Treffpunkt. »Viele kamen nach Paris oder reisten von hier aus weiter, auch meine Familie«, sagt Hever-Chybowski.

Die berühmte Medem-Bibliothek wurde für manche zu einem wichtigen Ort, um Informationen über überlebende Verwandte zu bekommen. Es sei somit auch ein »Solidaritätsort« gewesen, sagt der heutige Leiter des Hauses. Man half sich mit Unterkünften und bei der Suche nach Arbeit.

Begrüssung Wer vergangene Woche das Jiddisch-Zentrum betrat – noch bevor die Corona-Krise das öffentliche Leben auch in der französischen Hauptstadt lahmlegte –, der wurde gleich zweimal begrüßt. Dem französischen »Bonjour« folgt am Eingang ein jiddisches »Gut Morgn«, und schon steht man im lang gestreckten Flur und lässt den Blick über die Vitrinen, Regale und Büchertische schweifen. Wochentags und auch am Sonntag gibt es hier regelmäßig Sprachkurse. Was beeindruckt, ist die große Zahl der älteren Gäste.

»Das sind vor allem Juden, die Jiddisch früher noch zu Hause gehört, aber nicht mehr gesprochen haben.« Auch Hever-Chybowski wird kurz nachdenklich, eben weil ihm heute oft Menschen begegnen, die ihm Nachlässe anvertrauen, Briefe ihrer Vorfahren übersetzen lassen wollen, Zettelchen in alten Familienbüchern finden und wissen wollen, wo ihre kulturellen Wurzeln sind.

Viele hätten genau diesen Hintergrund verdrängt, vergessen, vielleicht auch bewusst verleugnet, denn, »man wollte – und man musste ja auch – französisch werden«. Also galt es, die neue Sprache zu lernen und Altes abzulegen. Genau das bricht jetzt – auch in der Enkelgeneration – wieder hervor.

integration Wenn Tal Hever-Chybowski darüber nachdenkt, so ist es auch ein Blick auf die Integration der 50er- und 60er-Jahre und die Frage nach Identität. Die Kinder der damaligen Zeit sind heute oft seine Kursteilnehmer. Sie bringen eigene Geschichten mit, Bücher, Dokumente, Briefe, Dinge, die sie jetzt bei Haushaltsauflösungen entdecken. Es vergehe keine Woche, in der ihm Menschen nicht Bücher in die Hand drückten, damit er sie aufbewahre.

Es ist ein Sonntag Ende Februar, und auch an diesem Tag hat sich das Gebäude gefüllt. Aus den Lehrräumen dringt der Klang des Jiddischen. Sharon Bar-Kochva, eine junge Frau mit dunklem lockigen Haar trägt ein buntes Kleid, sie eilt durch die Räume, koordiniert Teilnehmer, Gäste und Lehrende.

Seit 15 Jahren arbeitet sie hier und kümmert sich um die Sprachkurse, gibt selbst Unterricht, organisiert Konzerte, Theater und Lesungen. Es sei immer turbulent, meint sie lächelnd mit Blick auf die vielen sehr unterschiedlichen Teilnehmer, »und dann gibt es noch die internationalen Forscher, die ein spezielles Interesse an unserer Literatur haben«.

Im Archiv befinden sich heute rund 33.000 Dokumente. Es könnte alles noch besser sortiert und aufbereitet sein, bemerkt Tal Hever-Chybowski, aber dafür fehle es an Zeit und Personal. Doch in den vergangenen Jahren habe das Digitalisieren der Dokumente begonnen.

Sammelsurium Was den Reiz dieses schier unerschöpflichen einzigartigen Sammelsuriums ausmacht, ist vermutlich auch die Vielzahl sehr unterschiedlicher jiddischer Tageszeitungen vor allem aus den 20er- und 30er-Jahren. Sie sind eine Fundgrube für Wissenschaftler. Doch es kommen auch viele Künstler ins Jiddisch-Zentrum, um in Literatur zu schwelgen, spezielle Bücher zu finden oder den Klang der Sprache zu studieren.

Eines stellen Tal Hever-Chybowski und seine Mitarbeiterinnen immer wieder fest: Das Interesse an der jiddischen Sprache wächst, und vor allem die ältere Generation möchte die Sprache ihrer Kindheit wiederentdecken und nochmals lernen.

»Auch bei mir war Jiddisch die Sprache der Großeltern«, sagt Hever-Chybowski. Doch seine Eltern hätten die Sprache nicht hören und schon gar nicht lernen wollen. Er sei erst wieder darauf gestoßen, als er Texte aus der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts vor sich hatte. »Sie sind ein echter Schatz, was Qualität und Quantität anbelangt – so viel Avantgarde!«

Heute hilft Tal Hever-Chybowski seinen Gästen beim Übersetzen von Originalbriefen aus den 20er- und 30er-Jahren, motiviert sie zum Lernen der Sprache und ist auch von den jungen Studenten beeindruckt, die sich in Kurse einschreiben.

Aussprache »Wir haben gerade hier diese unglaubliche Situation, dass die Enkel der Großelterngeneration die Sprache beibringen, die deren Eltern sprachen. In den Kursen stellen wir fest, da fällt ein Begriff, irgendein Wort, und dann heißt es: ›Moment mal, das kenne ich auch. Das hat man bei uns so und so gesagt.‹ Plötzlich entsteht die authentische Aussprache, die wir Jüngeren dann übernehmen.«

Es kommen auch Künstler, um den Klang der Sprache zu studieren.

Im kleinen Café des »Maison de la culture yiddish« sammeln sich Gäste und packen Speisen aus für das gemeinsame Buffet. Auch Inge aus Speyer ist dabei. Die pensionierte Musikerin hatte vor zwei Jahren einen Jiddischkurs in Straßburg belegt und seitdem immer wieder Kontakt gehalten.

sonntagsseminar Irgendwann kam ihr der Gedanke: »Du hast ja überhaupt keine Gelegenheit, in Deutschland mit der Sprache weiterzumachen. Also entstand die Idee, jeden Monat zum Sonntagsseminar zu gehen. Und das mache ich seitdem.« Per Bahn reist sie an und verbringt ein Jiddisch-Wochenende in Paris. Früher fehlte ihr immer die Zeit dafür, erzählt sie. Jiddisch ist einfach eine besonders schöne Sprache und auch gar nicht so schwer zu erlernen.«

Nach der Mittagspause im Café mit französischen, jüdischen und deutschen Speisen geht es weiter im Kurs. Diesmal steht Lemberg auf dem Programm: das jüdische Galizien, ein Zentrum der Literatur. »Welche Assoziationen habt ihr?«, fragt die Lehrerin. Und es entspannt sich ein Dialog quer über die Tische und durch die Generationen. Jeder und jede der 20 Gäste an diesem Tag hat irgendeinen Impuls – ob aus der Erinnerung, aus der Literatur oder durch die eigene Familiengeschichte.

»Man denkt«, sagt Tal Hever-Chybowski, »Jiddisch ist die süße Mammeloschn, die Sprache von Müttern und Kindern, voller Witz und Humor. Das stimmt auch! Aber …«, und er holt tief Luft: »Wenn man tatsächlich in die Sprache eintaucht, sich auf die Literatur einlässt, dann hört man nie auf, überrascht zu sein, und denkt sich immer wieder: Was gibt es doch für neue, unglaubliche Schätze in dieser Literatur!«