Wir müssen selbst bei uns im Elsass um den Erhalt unseres Status kämpfen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass dieser Status ausgerechnet heute in ganz Frankreich herrschen könnte», sagt Harold Avraham Weill. Der 35-Jährige ist kein Träumer, sondern Oberrabbiner von Straßburg. Er hält «die Ausweitung des Konkordats auf ganz Frankreich und eine Rückkehr vor das Gesetz von 1905 (...) für pure Utopie, befinden wir uns doch in der umgekehrten Situation: Frankreich ist mehr und mehr laizistisch.»

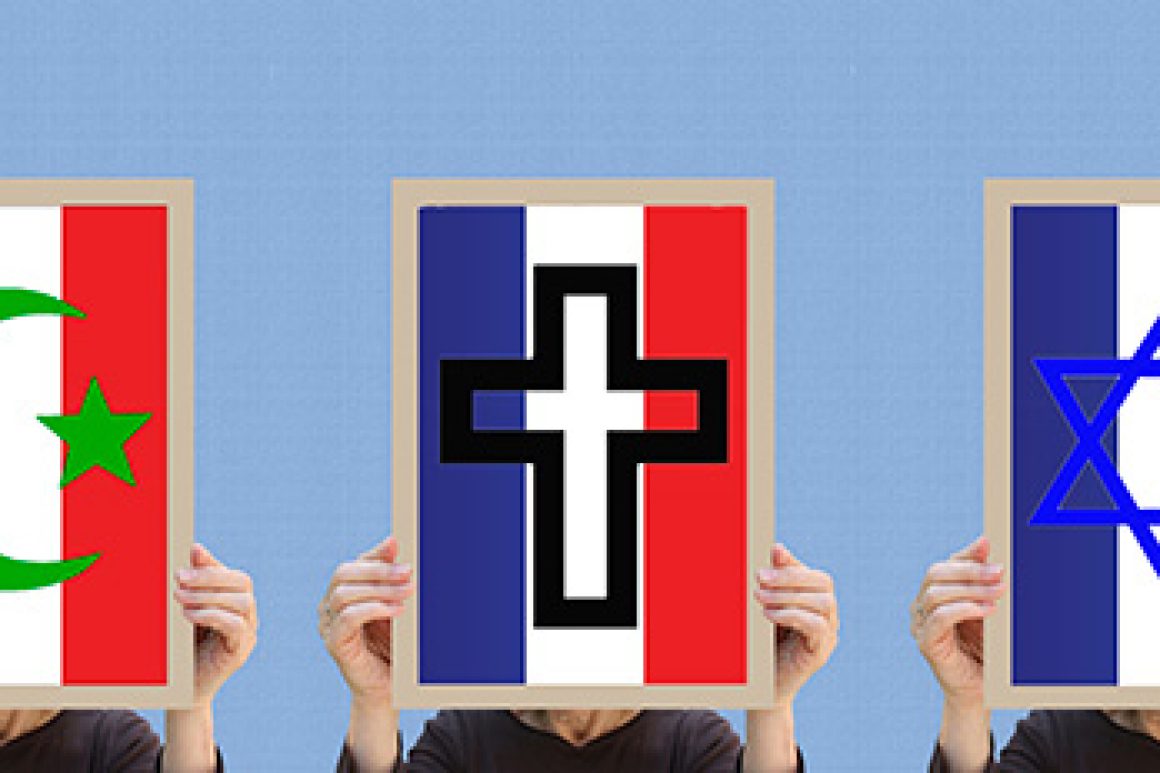

Der Staatskirchenvertrag von 1802 regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und den beiden großen christlichen Konfessionen sowie der jüdischen Gemeinde in den drei östlichsten französischen Departements. 1905, als die strikte Trennung von Staat und Religion in Frankreich eingeführt wurde, bildeten sie das Reichsland Elsass-Lothringen. Noch immer gilt dort das napoleonische Konkordat.

Moscheen Im Februar kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an, er wolle «den Islam in Frankreich organisieren». Ziel ist es, die Ausbildung der Imame zu regeln und den Einfluss des Auslands auf die Moscheen zu begrenzen.

Kaum verkündet, wurde auch das Konkordat in die Debatte um die Strukturierung des Verhältnisses zwischen dem Staat und den islamischen Gemeinden einbezogen. «Bis Ende April will ich die Marschroute abstecken», so der Präsident ganz im Sinne seines Regierungsstils: Bis dahin darf debattiert werden, dann wird er entscheiden.

Oberrabbiner Weill kennt beides. Bevor er seinen Posten unter dem Konkordat in Straßburg antrat, amtierte er in Toulouse, also unter dem Laizismusgesetz. Sein Rabbineralltag im Elsass ist derselbe, die religiösen Fragen sind überall die gleichen. Selbst die Tatsache, dass in Alsace-Moselle ein Rabbiner oder Pfarrer sein Gehalt vom Staat erhält, ändert nicht viel – auch in den anderen Gemeinden Frankreichs haben die Amtsträger einen Arbeitsvertrag mit den üblichen Schutzbestimmungen.

Immerhin eröffnet das Konkordat die Möglichkeit, in öffentlichen Schulen Religionsunterricht anzubieten. Den gibt es im laizistischen Frankreich nicht. Allerdings machen immer weniger Schüler im Elsass davon Gebrauch – aus zwei Gründen: Einmal legen viele Eltern keinen Wert auf religiöse Erziehung, zum anderen besuchen immer mehr jüdische Schüler Privatschulen. «Trotzdem verteidigen wir zusammen mit unseren katholischen und protestantischen Kollegen unsere Schulstunden. Sie eröffnen den Schülern eine andere Welt und stiften Identität, denn ein Leben ohne Identität ist nicht vorstellbar», so der Oberrabbiner.

Laizismus Damit ist auch die wichtigste Errungenschaft des Konkordats für die religiösen Gemeinschaften berührt: Ihre Vertreter haben eine höhere Stellung im administrativen Gefüge und sind in der Öffentlichkeit präsenter als im laizistischen Teil Frankreichs. Man interessiert sich für ihre Vorstellungen, und in der politischen Debatte wird die religiöse Stimme gehört.

«Wir können uns als Modellregion sehen, weil es hier in Straßburg eine gewachsene Kultur der interreligiösen Debatte gibt», sagt Weill. «Doch obwohl zu öffentlichen Veranstaltungen auch oft muslimische, buddhistische oder russisch-orthodoxe Vertreter geladen sind, bleibt der institutionalisierte Austausch bisher auf die drei konkordierten Glaubensgemeinschaften beschränkt.»

Die Idee, das Konkordat auf ganz Frankreich ausweiten zu wollen, ist schon öfter diskutiert worden – doch immer mit dem Ergebnis, dass die Verfassung der Republik dies nicht zuließe. Der Verfassungsrat hat zuletzt 2011 den Spieß umgedreht: Es darf nur noch bestehen, wenn es lokal begrenzt bleibt, ansonsten würde es als verfassungswidrig eingestuft werden müssen. Tatsächlich also nur blanke Utopie? Nicht für den liberalen Politiker Yann Wehrling. «Ich kenne das Konkordat, und es hat sich alles in allem bewährt», argumentiert der Elsässer, «es respektiert die großen Prinzipien der französischen Republik, also die Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben.» Wehrling möchte nun zunächst aus dem Elsass ein Labor machen und das Konkordat regional begrenzt auf den Islam, den Buddhismus und die Orthodoxie ausweiten.

So könnte der Staat Einfluss gewinnen auf die Ausbildung der religiösen Amtsträger, also auch auf die der Imame, und sie zudem durch die staatliche Entlohnung unabhängig von ausländischen Zuwendungen machen. Nichts stünde mehr der Einrichtung einer islamischen Fakultät an der Universität Straßburg entgegen, nicht einmal die Verfassung, so Wehrling. «Warum es also nicht zunächst in den drei Departements versuchen und dann im ganzen Land?»

Rabbi Weill bleibt skeptisch, man könne nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. «Vor der Einführung des Konkordats bedarf es erst einmal eines glaubwürdigen und zuverlässigen Ansprechpartners auf der muslimischen Seite», sagt er.

Wie schwer es ist, alle Mitglieder einer Religionsgemeinschaft dazu zu bringen, sich eine Struktur mit klaren Hierarchien zuzulegen, weiß der Rabbiner nur zu gut. «Im französischen Judentum spielt jeder Verband eine klare Rolle: Das Konsistorium spricht in religiösen Angelegenheiten und die Dachorganisation CRIF in politischen. Eine solche Struktur müsste auch von den Muslimen geschaffen werden, wollte man das Konkordat erweitern.»

Verfassung In der Debatte waren sich die meisten Politiker links wie rechts schnell einig: Nicht nur die Verfassung verbietet die Ausweitung des Konkordats, sondern auch das republikanische Trennungsgebot von 1905. Und darin sieht Oberrabbiner Weill schließlich auch das eigentliche Problem: Der Laizismus sei fast schon eine Religion geworden. «Etliche Regierungsvertreter hegen eine zunehmend feindliche Haltung gegenüber den Religionen. Doch damit verfolgen sie eine falsch verstandene Form des Laizismus», kritisiert Weill.

«Es gibt nur eine einzige Definition des Laizismus. Sie steht in jedem Lexikon.» Er soll für die Freiheit der Religion sorgen, nicht aber gegen ihre Ausübung gerichtet sein, egal, ob es um Fragen des richtigen Schlachtens oder der Kopfbedeckung geht, oder den Vorwurf, der Rückzug in die eigene Religionsgemeinschaft stehe dem gesellschaftlichen Zusammenhang entgegen. «Wir sind uns eigentlich alle darin einig, dass wir ein wunderbares Werkzeug haben», fasst Weill zusammen, «doch es wird nicht mehr korrekt angewendet.»