Ein verwinkelter Innenhof führt zu einem schmucklosen Flachbau. An der grauen Betonfassade macht ein Transparent auf Russisch klar, dass sich hier eine jüdische Einrichtung befindet: die Synagoge und das Zentrum von Chabad Lubawitsch in der armenischen Hauptstadt Jerewan.

Von so etwas träumt einige Querstraßen weiter Rimma Warschapetjan. Die Frau mit der dunklen Kurzhaarfrisur und einer weißen Bluse leitet seit acht Jahren die jüdische Gemeinde in Jerewan. Man trifft sich in einem Kulturhaus aus Sowjettagen in zwei kleinen Zimmern mit Bücherwand, Regalen, Klavier, langem Tisch und Computer – ein Ort der Begegnung, in dem auch Warschapetjans Schreibtisch steht. »25, manchmal auch 30«, schätzt sie. »So viele Beter versammeln sich bei uns am Schabbat – mehr passen allerdings auch kaum rein.« Daher träume die Gemeinde vom Bau einer eigenen Synagoge. Doch bislang fehle es nicht nur an einem Bauplatz, sondern vor allem an Geld.

Finanzielle Hilfe kommt vor allem aus dem Ausland. Dennoch ist das Geld knapp. Juden aus den USA schenkten der Gemeinde in Jerewan ein eigenes Auto, mit dem alte Menschen zum Einkaufen oder auch mal zum Eisessen gefahren wurden. »Unsere Rentner haben sich sehr gefreut über die Hilfe, denn so kamen sie mal raus aus der Wohnung und waren nicht immer nur allein«, erzählt Warschapetjan. Vor ein paar Monaten habe man das Auto leider verkaufen müssen. »Wir hatten kein Geld mehr für die Miete unserer Räume«, sagt sie und schüttelt den Kopf ein wenig bedrückt.

Hoffnungsvoller sei hingegen ein ganz anderes Projekt: ein kleines Museum, das voraussichtlich im Mai eröffnet wird. Als Standort ist ein mittelalterlicher jüdischer Friedhof vorgesehen, 120 Kilometer außerhalb von Jerewan, in der südlichen Provinz Wajoz Dsor. Schon vor einigen Jahren reisten Experten aus Israel zu Ausgrabungen an. Über 40 Grabsteine aus dem 13. Jahrhundert wurden entdeckt, viele tragen hebräische oder aramäische Inschriften. Aber auch alte Vasen, Gürtel und andere Gegenstände sollen ausgestellt werden. Dies zeige, dass die Juden schon sehr lange in Armenien ansässig seien, sagt Warschapetjan. »Das ist sehr wichtig für uns.«

Talkshow Das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein armenischer Fernsehsender, der sie in eine Talkshow einladen möchte. Sie solle dem Publikum vor den Bildschirmen von ihrem Leben als Jüdin in einer Ehe mit einem Christen erzählen. Rimma Warschapetjan sagt zu.

Das Thema beschäftigt nicht nur sie. »In unserer Gemeinde leben eigentlich fast alle in gemischten Ehen«, sagt sie. Einerseits würde man dadurch armenische sowie jüdische Feiertage begehen, andererseits ziehe die Gemeinde Menschen aus christlich-jüdischen Ehen erfahrungsgemäß weniger an.

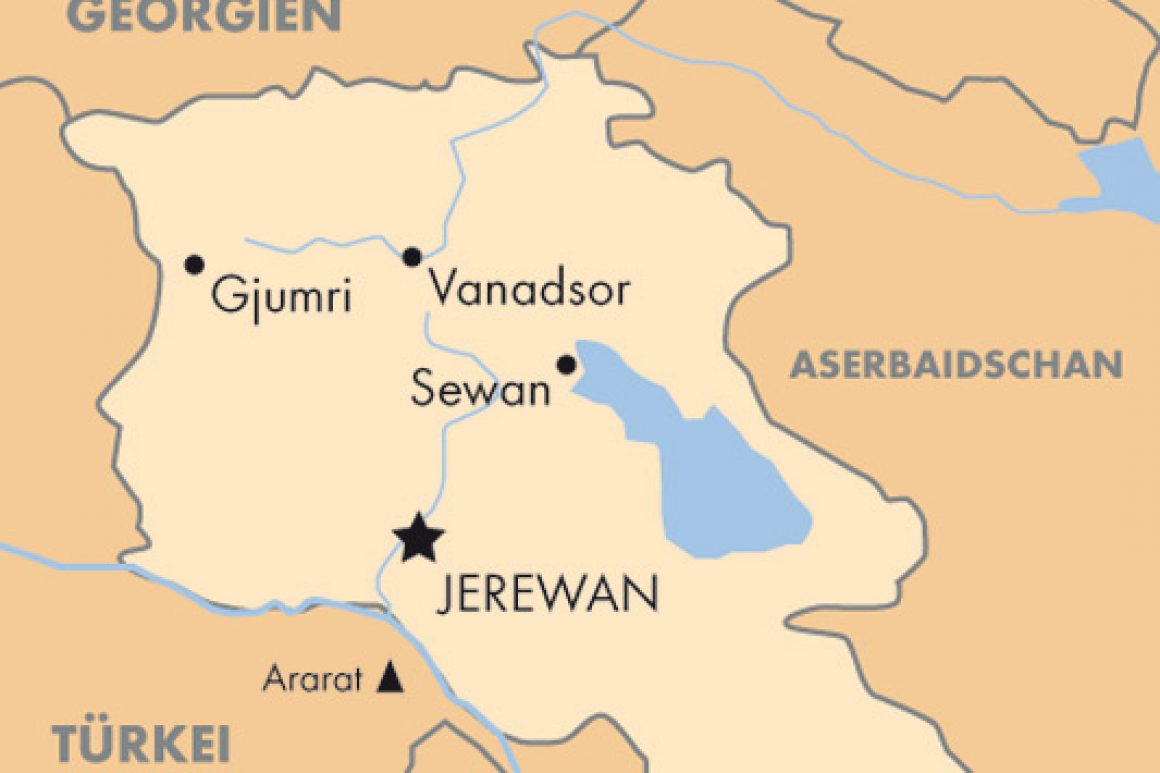

Doch nicht nur die Assimilation überschattet das jüdische Leben in der kleinen Kaukasusrepublik. Auch die Auswanderung hat die Zahl der dortigen Juden verringert: Nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er-Jahre reisten tausende Juden nach Israel oder Deutschland aus. Heute leben vielleicht 500, auf alle Fälle weniger als 1.000 Juden in Armenien – je nach Quelle. Die Hälfte von ihnen ist bei der jüdischen Gemeinde in Jerewan registriert: 280 Familien, schätzt Warschapetjan, deren Sohn ebenfalls Alija gemacht hat. Andere Juden sind in den größeren armenischen Städten Sewan, Gjumri und Vanadsor zu Hause.

Es klopft an der Tür: Zwei junge Männer wollen sich über Israel erkundigen. Rimma Warschapetjan soll helfen. »In Armenien gibt es weder eine israelische Botschaft noch ein Konsulat, und so kommen alle mit ihren Fragen zu uns«, erklärt sie. Entsprechend unterstütze man die Ratsuchenden beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Bewerbung für Stipendien in Tel Aviv oder Jerusalem. Der für Armenien zuständige Botschafter sitzt unterdessen im nördlichen Nachbarland Georgien.

Genozid Einfach sind die Beziehungen zwischen Armenien und Israel allerdings nicht. Die beiden Länder unterhalten zwar diplomatische Beziehungen, aber bis heute hat Israel den Genozid an den Armeniern nicht anerkannt, bei dem 1915 mehr als 1,5 Millionen Armenier ums Leben kamen. Die Schuld der Türkei, die einen Völkermord strikt von sich weist, ist bis heute eines der zentralen Themen in Armenien.

Und bis die Schuldfrage nicht geklärt ist, bleibt die Grenze zum westlichen Nachbarland geschlossen. Ein gemeinsames Denkmal erinnert seit vier Jahren im zentralen Poplawok-Park von Jerewan an den armenischen Genozid sowie den jüdischen Holocaust zugleich: zwei Stelen, die nach oben in versetzte Dreiecke auslaufen und beide Völker symbolisieren.

Mit den elf anderen offiziell anerkannten Nationalitätengruppen in Jerewan, zu denen Russen, Deutsche oder Griechen gehören, pflege man hingegen ein gutes Verhältnis, sagt Warschapetjan. Bei einem Besuch in Berlin sei ihr aufgefallen, dass Synagogen und jüdische Einrichtungen bewacht werden. »So etwas gibt es bei uns nicht«, sagt sie.

Doch auch im liberalen Armenien bleibt man von antisemitischen Zwischenfällen nicht komplett verschont: So wurde die Tür des Gemeindehauses vor einigen Jahren mit einem Hakenkreuz beschmiert. Und immer wieder kommt es bei radikalen Politikern zu antisemitischer Rhetorik – auch wenn dies eher Einzelerscheinungen sein mögen.

Inteligenzija Die heutige jüdische Gemeinschaft in Armenien formierte sich vor allem nach 1945. Ende der 50er-Jahre zählte man hier 10.000 Juden aus der gesamten Sowjetunion. Damals traf man sich im Wohnzimmer, denn offiziell wurde die Gemeinde in Jerewan erst 1991 Jahre gegründet. Zu Sowjetzeiten kam vor allem die Inteligenzija, aber auch Ingenieure und Militärangehörige, aus Russland und der Ukraine nach Armenien. Die Teilrepublik galt Juden gegenüber als vergleichsweise liberal.

Unter diesen Zuwanderern war auch Ada Rubik. Die heute 54-Jährige ist in der südukrainischen Hafenstadt Odessa aufgewachsen, bekam dort allerdings keinen Studienplatz am Konservatorium. Als 19-Jährige folgte sie ihrem armenischen Mann nach Jerewan. »Hier habe ich sofort begriffen, dass das ein Ort ist, an dem man einfach frei sagen kann, dass man Jude ist«, erzählt Rubik. In Odessa habe hingegen früher wie heute ein stiller Antisemitismus geherrscht. Möglicherweise ist das ein Grund, dass es mit dem Hochschulzugang nicht geklappt habe.

Später zog es Ada Rubik und ihre Familie erst nach Moskau, dann über Ungarn nach Israel. Der Grund: Als ihr Sohn 1991 geboren wurde, lag die Sowjetunion gerade in Scherben. Und Armenien war vom Konflikt um Berg-Karabach überschattet – der bis heute das Verhältnis zum östlichen Nachbarn Aserbaidschan belastet, denn auch hier sind die Grenzen dicht. Das sei eine politisch, aber auch wirtschaftlich schwere Zeit für das kleine Land gewesen, sodass sich die Familie zur Auswanderung entschieden habe, erinnert sich Rubik.

Dass sie heute wieder in Jerewan lebt, Sohn und Tochter hingegen in Israel geblieben sind, liegt an der Arbeit. »Mein Mann ist Sporttrainer und hat in Israel auf dem Bau gearbeitet. Ich habe hingegen für wenige Dollar Musik unterrichtet«, sagt sie. Doch das Leben dort ist bekanntermaßen teuer. So habe man sich nach ein paar Jahren dazu entschieden, nach Jerewan zurückzukehren. Dort wartete die eigene Wohnung noch – und die geliebten Berufe als Trainer und Musikerin. Dass Ada Rubik zurückgekehrt ist, scheint auch für die Gemeinde ein Segen zu sein. Denn seither leitet sie den Chor.