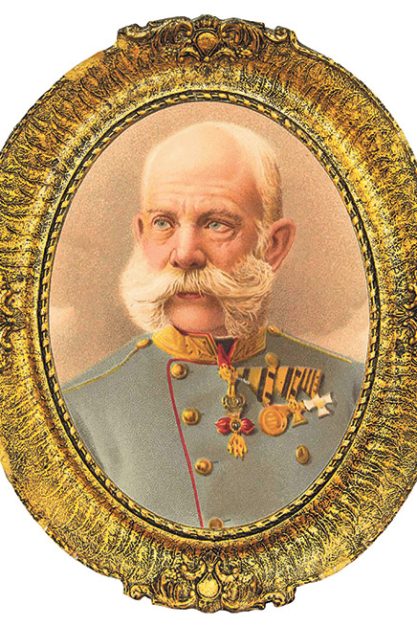

Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit», beschreibt Stefan Zweig in seiner Autobiografie die letzten Jahre der k.u.k. Monarchie. «Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle – und an der höchsten: der greise Kaiser.» Damit war Franz Joseph gemeint. Der Habsburger hatte 1848 als 18-Jähriger den Thron bestiegen und sollte bis 1916 regieren – fast 70 Jahre lang. Als junger Mann herrschte er mit harter Hand. Doch gebändigt durch eine neue Verfassung, wurde er mit zunehmendem Alter immer beliebter und entwickelte sich zu einem wirklichen Landesvater, auch für seine jüdischen Untertanen.

Die Juden im Vielvölkerstaat zwischen Prag und Czernowitz, Innsbruck, Triest und Sarajewo verehrten den Kaiser und schätzten sich glücklich, unter seiner Herrschaft zu leben. 1867 hatte Franz Joseph die Religionsfreiheit in die Verfassung schreiben lassen und die Juden zu gleichberechtigten Bürgern gemacht. Das war bisher einmalig in Europa. Die Juden in der Donaumonarchie verglichen ihr Leben mit dem ihrer Verwandten in anderen Ländern. Sie wussten, wie ihre Brüder und Cousins im russischen Zarenreich zu leiden hatten.

Anders als dort galt das Judentum in der k.u.k. Monarchie aber ausschließlich als Religion und nicht als Nationalität. Je nach Wohnort mussten sich die Juden im Habsburgerreich einer Nationalität anpassen. Die meisten taten sich schwer damit, sich als Ungarn, Slowenen oder Böhmen zu fühlen. «So kam es, dass sich die Identität vieler Juden auf die Monarchie richtete und auf deren Spitze: Kaiser Franz Joseph», sagt der Budapester Judaist Carsten Wilke. Zur Monarchie zu gehören, sei damit selbst zu einer Art Nationalität geworden.

Huldigung Wie andere Untertanen auch huldigten die Juden dem Kaiser zu allen möglichen Anlässen: zum Geburtstag, zur Silberhochzeit, zum Thronjubiläum oder wenn eines seiner Kinder heiratete. Jüdische Gemeinden in der ganzen Monarchie sandten Geschenke und Grußadressen an die kaiserliche Familie. Eine der originellsten Huldigungsadressen verfasste 1910 der Oberrabbiner des galizischen Städtchens Kuty, Chaim Gelernter. Er schrieb: «Mein Herz riet mir, dass ich zur Verehrung unseres Königs meine Sprache einsetzen möge, die Sprache der Heiligen Schrift – die vieles in Anfangsbuchstaben andeutet.» Der Rabbiner habe die kabbalistische Lesemethode des Notarikon angewandt, sagt Wilke. Dabei werden Wörter als Kürzel interpretiert. So liest der Rabbi das Wort Pi – hebräisch: «Mund» – als die Anfangsbuchstaben von «Franz Joseph». Auf diese Weise wird aus dem Psalmvers «Der Mund des Gerechten redet Weisheit» (37,30) «Franz Joseph, der Gerechte, redet Weisheit».

Emanzipation Nicht nur durch das Emanzipationsgesetz von 1867 hatte sich Franz Joseph unter Juden einen Namen gemacht. Auch gegen Ende des Jahrhunderts, als der organisierte politische Antisemitismus immer stärker wütete und das jüdische Leben in der Donaumonarchie regelrecht bedrohte, stärkte der Kaiser seinen jüdischen Untertanen den Rücken. Mehrmals wies er seine Minister zurecht: «Ich dulde keine Judenhetze in meinem Reiche.» In einem Brief an seine Frau, Kaiserin Sissi, schrieb er 1895: «Der Antisemitismus ist eine bis in die höchsten Kreise ungemein verbreitete Krankheit, die Auswüchse sind entsetzlich.»

Die Juden in den Kronländern rechneten es dem Kaiser hoch an, dass er ihre Not erkannte und sah, welchem Hass sie ausgesetzt waren. Zum Dank bekundeten sie ihm ihre Loyalität.

Immer wieder wurde der kaiserliche Patriotismus auch von der Kanzel aus genährt. So sagte Prediger Adolf Jellinek 1885 im Leopoldstädter Tempel in Wien voller Begeisterung: «Kein Fürst aus dem glorreichen Hause Habsburg hat sich unseren Brüdern in Österreich so huldvoll bewährt wie unser geliebter Monarch. Auf das erlösende Wort unseres erhabenen Regenten fielen die Fesseln, welche die Juden in Österreich drückten.»

Die Sympathie der Juden trug Franz Joseph unter Antisemiten bald den Beinamen «Judenkaiser» ein. Doch das störte ihn wenig. Auch jetzt ließ er sich nicht dazu hinreißen, coram publico verächtliche Bemerkungen über Juden zu machen. Im privaten Umfeld allerdings mag das anders gewesen sein. So schrieb er 1862 aus Bad Ischl, wo er sich regelmäßig zur Sommerfrische aufhielt, in einem Brief an seine Mutter: «Es wäre noch schöner hier, wenn weniger Badegäste und Juden da wären.»

In der Öffentlichkeit jedoch war von Franz Josephs dezentem Antisemitismus nichts zu spüren. Im Gegenteil. Als er 1869 zur Eröffnung des Suez-Kanals nach Ägypten reiste und eine Woche lang Station im Heiligen Land machte, traf er auch mit galizischen Juden zusammen. Der Bau ihres neuen Bethauses stockte, es fehlte Geld für die Kuppel. Franz Joseph überlegte nicht lange, spendete eine beträchtliche Summe – und ermöglichte damit die Vollendung der Tiferet-Israel-Synagoge.

Er unterstützte auch andere jüdische Belange, vor allem Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen. Und weil er dafür gesorgt hatte, dass die Rabbinerschule in Budapest staatlich finanziert wurde, führte sie jahrzehntelang den Namen «Franz-Joseph-Rabbinerseminar».

Doch wie sollte es weitergehen, wenn er, der Wohltäter und Schutzpatron, eines Tages nicht mehr da sein würde? An seinen Tod mochte man in den jüdischen Gemeinden der Donaumonarchie lieber nicht denken.

Tod Doch am Abend des 21. November 1916 stirbt Kaiser Franz Joseph. Viele Juden sind wie gelähmt, als sie davon erfahren. Der Schriftsteller Manès Sperber schreibt in seiner Autobiografie, sein Vater sei in Tränen ausgebrochen und habe geschluchzt: «Jetzt wird alles ungewiss.»

Tausende Menschen stehen an den Straßenrändern, als der Sarg einige Tage später in einer von acht Rappen gezogenen Kutsche durch den äußeren Burghof zum Stephansdom überführt wird. «Es schien mir, als fülle sich die ganze Welt mit Schwarz», erinnerte sich später Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky, damals sechs Jahre alt, an den Tag des Begräbnisses. «In den Gesichtern der Menschen waren Schmerz und Sorge zu lesen: Was mochte nun werden?»

An jenem trüben Novembertag vor 100 Jahren trug man nicht nur Kaiser Franz Joseph und «die schöne alte Welt» zu Grabe, sondern auch die Donaumonarchie. Die Verehrung des Monarchen aber hielt an – und überlebte unter Juden sogar den Holocaust: Bis weit in die 60er-Jahre stießen österreichische Jeckes in Tel Aviv und Haifa an einem jeden 18. August auf den Geburtstag des Kaisers an.