Mehr als 300 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt die norwegische Stadt Tromsö. Von Ende November bis Mitte Januar bekommen die knapp 80.000 Einwohner die Sonne nicht zu Gesicht. Dafür können sich die Kinder das halbe Jahr über Schnee freuen.

Tromsö ist bekannt für seine Universität, Fisch und alles, was mit Polarexpeditionen zu tun hat. So erinnert eine Statue an den norwegischen Nationalhelden Roald Amundsen. Nur 30 Meter entfernt steht ein weit weniger bekanntes Monument, das 1995 eingeweiht wurde. Darauf sind die Namen von 17 Männern, Frauen und Kindern zu lesen – sowie die Inschrift »Zur Erinnerung an die Juden aus Tromsö, die in den deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. In tiefer Ehrerbietung errichtet von ihren Landsleuten. Wir dürfen nie vergessen!«

Die Inschrift ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. So war es weitestgehend unbekannt, dass im fernen Nordnorwegen überhaupt jüdische Gemeinden existiert hatten. Weiterhin ist der Hinweis darauf, dass es sich bei den ermordeten Juden um Landsleute handelte, mehr als eine wohlfeile Formulierung aus einer Sonntagsrede.

Einwanderer Die Geschichte der kleinen jüdischen Gemeinde in Tromsö beginnt im russischen Zarenreich sowie in Ost-Europa, wo zum Ende des 19. Jahrhunderts der Antisemitismus tobte. Viele Juden flohen gen Westen, emigrierten in die USA. Einige schlugen den Weg nach Norden ein, denn auf der Suche nach einem friedlichen und abgelegenen Ort lag nichts näher als das ferne Nordnorwegen.

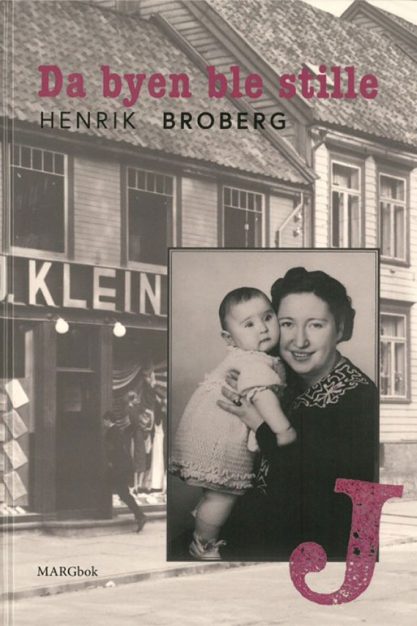

In seinem Buch Als es still in der Stadt wurde (Norwegisch: Da byen ble stille) erzählt Henrik Broberg die Geschichte dieser Juden, die es nach Nordnorwegen verschlug. Der Autor hat zahlreiche Details, Dokumente sowie eindrucksvolle Bilder aus privaten Alben zusammengetragen und kann so anschaulich darlegen, wie das Leben der Gemeinde zwischen 1910 und 1945 an der nördlichen Peripherie Europas aussah.

Die Juden in Tromsö wurden schnell zu einem festen Bestandteil der Stadt. Sie waren in den örtlichen Sportvereinen organisiert, bauten kleine Firmen auf, betrieben Handel und engagierten sich sozial. Der Autor erzählt, wie eingewanderte Juden nach einigen Jahren die norwegische Staatsbürgerschaft beantragten – und auch erhielten. Das Königreich im Norden war selbst erst seit dem 17. Mai 1905 unabhängig, und die junge Nation war von neuen humanistischen Ideen geprägt.

Damit war allerdings spätestens Schluss, als 1940 die Wehrmacht Norwegen überfiel. Deutschland setzte eine norwegische Marionettenregierung unter dem norwegischen Nazi Vidkun Quisling ein. Bis heute steht sein Name in mehreren Sprachen als Synonym für Verräter. Unter der Nazi-Herrschaft begann sofort die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung. Broberg legt eindrucksvoll dar, wie auch Norweger von der Deportation der Juden in die Vernichtungslager profitierten, indem sie konfiszierte Möbel und andere Wertgegenstände ohne Skrupel für einen Spottpreis erwarben.

Besatzer Besonders die vielen Fotos hinterlassen beim Leser Eindruck und schaffen eine fast emotionale Bindung zu den Protagonisten, was bei einem Sachbuch eine ungewöhnliche Leistung darstellt. Diese Vertrautheit sorgt dafür, dass der Schrecken, den die deutschen Besatzer und ihre norwegischen Handlanger verbreiteten, für den Leser zumindest ansatzweise vorstellbar wird.

So zitiert Broberg aus einem Dokument, das an das Tagebuch der Anne Frank erinnert: Am 5. Juli 1940 wurde in Tromsö Ruth Salkosky geboren. Ihre Geschichte wird anhand eines Fotoalbums erzählt, in dem ihre Eltern etliche Ereignisse notierten. Beispielsweise schrieb ihre Mutter Rebekka am 27. März 1942: »Papa und viele andere Juden wurden heute in Richtung Süden geschickt. Ruth wird nun gebadet und soll dann in ihrem Bettchen schlafen. Sie ist der einzige Trost, den ihre Mutter in diesen Tagen noch hat.«

Auschwitz Das Fotoalbum erlaubt einen tiefen Einblick in die Nöte und Sorgen der Familie Salkosky – und es zeigt, wie die Familie trotz aller Widrigkeiten versuchte, der kleinen Tochter eine möglichst normale Kindheit zu bieten. So schrieb Mutter Rebekka am 5. August 1941: »Anne Liese Caplan ist ein Jahr alt geworden – und wir waren dort auf dem Geburtstagsfest. Ruth bekam dort ihren ersten Kuss von Herrn Harry Caplan, zwei Jahre alt. Der Anblick der beiden war unbezahlbar.« Das Album überlebte den Krieg, obwohl die Polizei es beschlagnahmte, als Ruth und ihre Eltern verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurden.

Henrik Broberg hat die Geschichte der kleinen Ruth und weiterer Juden aus Tromsö nun wieder zu Leben erweckt. Das macht ihr Leid nicht ungeschehen, doch sein Verdienst ist es, dass sie nicht einfach vergessen werden. Das Buch Da byen ble stille hätte es verdient, auch in Deutschland veröffentlicht zu werden, da es einen wenig bekannten Teil der jüdischen Geschichte erzählt.