Als die Mutter von Benjamin Stora vor mehr als 20 Jahren starb, fand er in ihrer Nachttischschublade einen Schlüssel: den zu der Wohnung, die die jüdische Familie einst im algerischen Constantine bewohnt hatte. 1962 musste sie sie verlassen und damit auch das nordafrikanische Land, in dem heute nur noch einige wenige Juden leben.

60 Jahre später ist Stora, inzwischen ein bekannter Historiker, Kurator der Ausstellung Juifs d’Orient (Juden des Orients), die das Pariser Institut du Monde Arabe (IMA) zeigt. Auf 1100 Quadratmetern erzählt sie drei Jahrtausende jüdische Geschichte in Nordafrika, der Türkei und dem Nahen Osten – eine Geschichte des Zusammenlebens, die mit Flucht und Vertreibung endete. Nach der Ausstellung Hadsch, die islamische Pilgerreise nach Mekka und Die Christen des Orients widmet sich das IMA mit dieser Ausstellung der dritten Weltreligion.

Kritiker protestieren dagegen, dass mehrere Leihgaben aus Israel kommen.

Die bisher einzigartige Schau Juifs d’Orient ist nun Zielscheibe von Israelhassern geworden: Im Dezember protestierten in einem Offenen Brief rund 250 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dagegen, dass mehrere Leihgaben aus Israel kommen. Der Vorwurf: Das 1987 gegründete IMA wolle damit Israel als »normalen Staat« präsentieren, obwohl »das koloniale Siedler- und Apartheidregime von Normalität weit entfernt ist«.

Mit diesem Normalisierungskurs verrate das IMA, das in Frankreich die arabische Kultur verbreitet, seine »intellektuelle Mission«, kritisieren die Autoren, darunter der libanesische Schriftsteller Elias Khoury, der palästinensische Filmemacher Elia Suleiman und der algerische Diplomat Lakhdar Brahimi. Wenn dieser Kurs fortgesetzt werde, drohe das Institut nicht nur arabische Intellektuelle und Künstler zu verlieren, sondern auch das arabische Publikum, schreiben die Verfasser des von der antisemitischen Israelboykott-Bewegung BDS unterstützten Briefes.

ÄRGER Für zusätzlichen Ärger sorgte ein Interview des israelischen Wissenschaftlers Denis Charbit mit der jüdischen Internetplattform »Akadem«, in dem er die Ausstellung als »erste Frucht der Abraham-Abkommen« bezeichnete.

Mit diesen unter Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2020 geschlossenen Abkommen hatten vier arabische Länder – die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan – eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel besiegelt. Sie brachen dadurch mit dem Grundsatz anderer arabischer Länder, dass erst ein Palästinenserstaat geschaffen werden muss, bevor es Beziehungen zu Israel geben kann.

Doch die Ausstellung hat nichts mit den Abraham-Abkommen zu tun: Die Idee zu Juifs d’Orient hatte IMA-Präsident Jack Lang bereits, als er 2013 die Leitung des bekannten Instituts an der Seine übernahm. Das IMA reagierte auf die Kritik mit dem Hinweis, dass Lang – ehemaliger Minister und einer der prominentesten Juden in Frankreich – die Palästinenser und den Friedensprozess im Nahen Osten immer unterstützt habe. So habe das palästinensische Exil-Museum seinen Platz im IMA gefunden. Die israelische Botschaft warf den Verfassern des Protestbriefes vor, sie wollten »die Geschichte der Juden der arabischen und muslimischen Länder neu schreiben und vergessen lassen«.

ausstellungsstücke Charbit korrigierte inzwischen in einem Beitrag für die Zeitung »Le Monde« seine Aussage. Er wies darauf hin, dass von den 280 Ausstellungsstücken nur sechs von israelischen Institutionen wie dem Jerusalemer Israel-Museum stammten. Wichtig sei, dass Juifs d’Orient überhaupt zustande gekommen ist. »Unabhängig von den Abraham-Abkommen oder der Kooperation mit Israel ist ein Tabu gefallen.« Zu anderen Zeiten sei eine solche Ausstellung im IMA unvorstellbar gewesen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Ausstellung am 22. November eröffnet. Der Staatschef würdigte die Schau als Zeugnis für das Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen. »In einer Zeit, in der die arabische Welt ebenso wie unsere europäischen Gesellschaften durch identitäre Spannungen erschüttert werden, spricht diese Ausstellung (…) von Koexistenz, aufgeklärten Einflüssen, gegenseitiger Bereicherung und Austausch zwischen monotheistischen Religionen.«

In der Tat demonstriert die Ausstellung eindrucksvoll, wie Jüdinnen und Juden über Jahrtausende in arabischen Ländern lebten, sich dort eingliederten und die Kultur bereicherten.

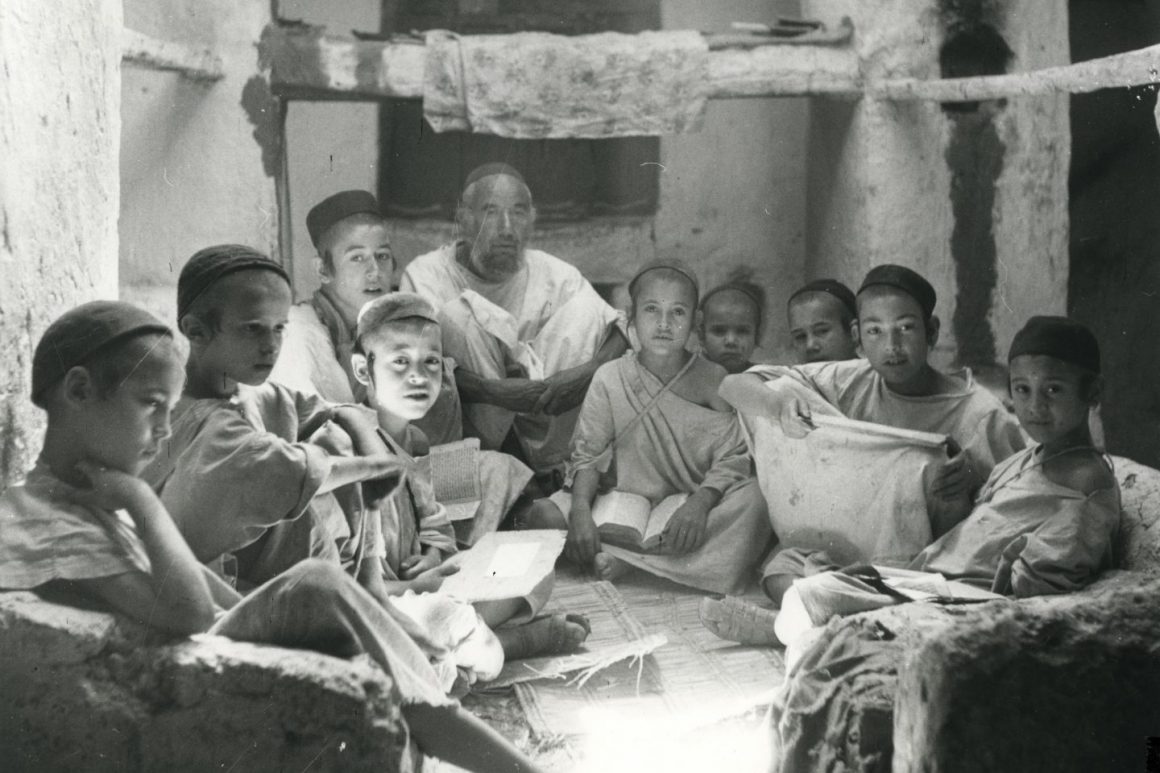

Ausgelöst wurde der jüdische Exodus in Länder rund um das Mittelmeer durch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n.d.Z. Juden siedelten sich in Babylonien, Syrien und Ägypten an. In der Ausstellung zeigt eine Karte die jüdischen Gemeinden, die sich wie Konfetti rund um das Mittelmeer verteilen. Vom siebten bis zum 15. Jahrhundert lebte sogar die Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft weltweit in muslimischen Ländern, wo sie Arabisch sprachen. Als »Dhimmi« waren sie zwar Muslimen nicht gleichgestellt, genossen aber juristischen Schutz und Autonomie in administrativen Dingen.

BeReiCHerung Beide Gemeinden bereicherten sich gegenseitig, wie eine dem mittelalterlichen Gelehrten Maimonides gewidmete Vitrine zeigt. Er verfasste zwei seiner wichtigsten Werke auf Arabisch, was dazu führte, dass sie sich in der islamischen Welt verbreiteten.

Die Ausstellung demonstriert eindrucksvoll, wie Jüdinnen und Juden über Jahrtausende in arabischen Ländern lebten, sich dort eingliederten und die Kultur bereicherten.

Der Bruch begann im 19. Jahrhundert, als die Europäer Teile der arabischen Welt kolonisierten und Juden Sprache und Denkweise der Kolonialmächte annahmen. So schreibt Benjamin Stora in seinem Buch Les clés retrouvées (Die wiedergefundenen Schlüssel), dass seine Mutter Arabisch, sein Vater aber Französisch gesprochen habe. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen viele Juden dann auch die europäischen Bräuche auf, wie ein Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1924 in Algerien belegt.

Mit der Schaffung des britischen Mandatsgebiets Palästina und der Gründung des Staates Israel 1948 verschärften sich die Spannungen zwischen Muslimen und jenen Juden, die nach und nach die arabisch-muslimischen Länder verließen. Die meisten Synagogen wurden in Moscheen umgewandelt. Lediglich in Marokko, wo noch mehrere Tausend Jüdinnen und Juden leben, wird heute noch an die jüdische Kultur erinnert. An anderen Orten wurden dagegen Jahrhunderte friedlichen Zusammenlebens ausgelöscht. Die Ausstellung im IMA ist deshalb ein wichtiger Schritt, um daran zu erinnern.

»Juifs d’Orient« ist noch bis zum 13. März zu sehen.