Solange Fischel und Chaye noch lebten, reiste die ganze Mischpoche zu Pessach in das koscher geführte Hotel der Levins, ins »Metropol« mitten in den herrlichen Bergen von Arosa. Die Damen, vor allem meine Mamme, streikten während dieser Zeit und wollten von ihrer heimischen Küche nichts wissen.

Das ständige Auswechseln des Geschirrs, das von meiner Mutter zu bereitende Menü, die polnisch-galizischen Gerichte für ihren Baal Habait Leon, kurzum, all die Anforderungen des Pessachfestes waren ihnen zu kompliziert und mühselig. So waren wir auf Gedeih und Verderb dem Speiseplan der Levins ausgeliefert.

Während dieser schwierigen acht Tage waren wir daher vom finanziellen Gesichtspunkt her beliebte, doch nach kurzer Zeit auch lästige Hotelgäste. Gemeckert wurde nämlich ziemlich viel, da sich keiner in der Familie mit Levins jiddisch-rätoromanischer Küche zurechtfinden konnte. Dies hatte mitunter etwas eigenartige Folgen.

Da alle anwesenden Familien sehr spezielle Anforderungen an den Speisezettel stellten, musste der Hotelier bei allen Mahlzeiten einen ungeheuren Aufwand betreiben und jede Familie separat an einem runden Tisch platzieren, denn Verwechslungen bei den Bestellungen hätte ihm in dieser anstrengenden Woche niemand verziehen.

Natürlich hätten sie dies niemals zugegeben, doch merkten wir bald, dass unsere Wirtsleute das, was wir an einem Tag auf unserem Teller ließen, uns tags darauf nochmal servierten. Aus diesem Grund machten die Levins nach jeder Mahlzeit Jagd auf die Schirajm, sämtliche Speisereste, und requirierten sie der Küche.

Da konnte es durchaus passieren, dass man sich während eines Mittagessens dem Tischnachbarn zuwandte, um ihm etwas zu erzählen, und wenn man sich wieder seinem halbvollen Teller zuwenden wollte, war der schon nicht mehr vorhanden. Diese Vorgehensweise der Levins erzog uns schnell zu Tischdisziplin und äußerster Wachsamkeit. (...)

Eiskristalle Der Seder, an dem wir den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft nachlasen, wurde in einem großen Saal bis tief nach Mitternacht zelebriert. Jeder von uns hatte ein illustriertes Buch mit unserer Befreiungsgeschichte auf dem Schoß. Besonders hatten es uns Kindern die zehn Plagen angetan, die wir uns überaus plastisch ausmalten. Nichts konnte zu dieser Zeit surrealistischer wirken.

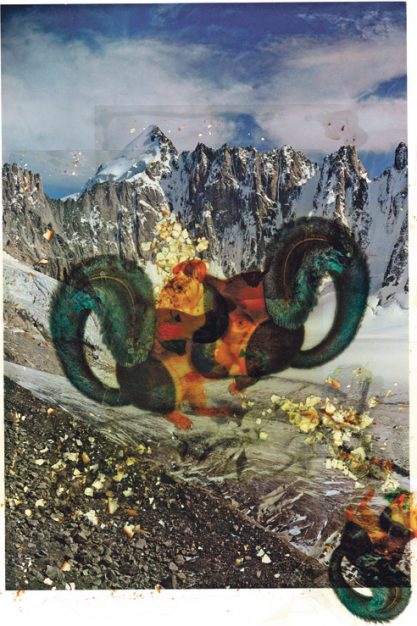

Während mitten im jüdischen Monat Nissan, zur besten Osterzeit, Schneeflocken an den mit Eiskristallen bedeckten Fenstern vorbeizogen, füllte sich der Saal allmählich mit giftigen Schlangen, blutgierigen Raubtieren, schaudererregenden Verkörperungen der Pest und all den anderen Furchtbarkeiten, die die Israeliten in unserer Fantasie zu erleiden hatten, nach denen man jedoch im Kanton Graubünden lange suchen musste.

Am zweiten Abend durchkämmten wir die schrecklichen Szenen von Neuem. Fischel, unser Chefdirigent, wachte im leichten Weinrausch über den vorgegebenen Text: »Jetzt bist du an der Reihe!« »Wieso ich? Warum nicht einer von den Großen?« Großvater sah mich strafend an.

Und schon wurde der auswendig heruntergeplapperte Text mit den vier vorbereiteten Ma-Nischtana-Fragen begonnen. Wer auch immer den hebräischen Text rezitierte, die ungeheure biblische Geschichte spielte sich, samt der dazugehörigen pathetischen Tonlage, vor unserem geistigen Auge in all ihrer Wucht und Dramatik ab.

Am Tag danach, erschöpft von all den Anstrengungen des Auswendiglernens und seelischen Durcharbeitens der gewaltigen Geschichten, gewährte man uns ein wenig Auslauf. So gingen wir, ein bunter Haufen, der aus den Kindern sämtlicher Mischpoches des Hotels bestand, im nahe gelegenen Tannenwald spazieren.

Wir Jungen trugen alle den gleichen schwarzblauen Anzug und waren mit unseren glatten Schabbes-Halbschuhen völlig unzureichend für den verspäteten Pessachwinter gekleidet. Die Spuren unserer eisig kalten Füße führten durch den schwer begehbaren Wald. Vorsichtshalber hatten wir haufenweise zerbröckelnde Mazze in unseren Koscher-le-Pessach-Taschen verstaut. Besserer Proviant war nicht zu bekommen.

Schneezeichen Da wir während des Pessachfestes weder das Resto noch die Skihütte aufsuchen durften, mussten wir Jungen notgedrungen auf die Nutzung eines Pissoirs verzichten. Doch nach einiger Zeit wurden die jeweils zum Seder zu trinkenden vier Becher Wein immer drängender. So blieb uns nichts anderes übrig, als unsere süßweingefärbte Notdurft mitten in der Natur, in beißender Kälte, zu verrichten.

Im Pulverschnee hinterließ unser tiefgekühltes Freiluftpinkeln gäggeligäl zackige Spuren. Das ließ ich mir natürlich nicht nehmen. Mit hebräischen Buchstaben, von rechts nach links geschrieben, meißelte ich meinen Namen in den Schnee: Eliezer. Natürlich in zusammenhängender Schreibschrift, für die Umlaute, die Striche und Punkte genügten die vier Becher Wein sowieso nicht. Die zu vollführenden Gesten wären überdies zu akrobatisch gewesen. Als Eingeweihte erkannten wir von Weitem die Urheber der bizarren, hin und her balancierten, in der Zwischenzeit tiefgefrorenen Kristallschneezeichen. So kreativ waren wir – das Zeichnen war leider verpönt – im Cheder nie.

Auf unserem Weg durch den verschneiten Wald wurden wir von ganzen Horden von Eichhörnchen begleitet, die sich mit großer Eleganz von einem Ast zum anderen schwangen. Die Tannenzweige schwankten leise auf und ab, und der Schnee fiel päckchenweise auf unsere feuchten Stoffkäppis herab.

Die Kleinsten unter uns begannen, mit den Resten des ungesäuerten Brotes in ihren Taschen die possierlichen Nager zu füttern. (...) Eins, zwei, hopp, schon waren die unzähligen Eichhörnli mit den Mazzen-Brocken wieder verschwunden, im Schatten der Bäume knabberten sie emsig in die braungebrannte Mazze Löcher, dem Hungertod trotzend.

Was wir nicht ahnen konnten, war die fatale Wirkung, die der ungesäuerte Fraß auf den fragilen Knacknussmagen der Tiere haben sollte. Auf einmal überkam einen der Nager der Schluckauf. Im winzigen Rachen klemmte ein trockenes Mazze-Quadrat-Eckchen. Oj weh, unbeholfen standen wir da, das Eichhörnchen sprang in die Höh.

Sägemehl Rachmoness überkam unsere kindlichen Gemüter, der lange buschige Schwanz zitterte in der eisigen Luft. Stumm starb das von uns mit allen positiven Namen titulierte Eichhörnli, ohne Hessped (Grabrede) oder Lewaje (Beerdigung), kein Kaddesch (Totengebet), nichts. Erstreckt lag es da, gleichsam durch einen inneren Blitz erschlagen, im weißen Schnee. Charote, reuige Sünder waren wir. Es nützte nichts mehr, zu spät. Hastig zerrieben wir die uns verratende Mazze zu feinstem Sägemehl.

Als wir später aus Angst, unseren Eltern davon zu berichten, den älteren Kindern, die das warme Hotelzimmer der winterlichen Schneelandschaft vorgezogen hatten, vom tragischen Ausgang unserer Exkursion erzählten, nutzten sie die Gelegenheit, um uns ordentlich Angst einzujagen. Mit entsetzten Gesichtern redeten sie uns ein, dass die Gojim das von uns »vergiftete« Eichhörnli mit Sicherheit finden und, behutsam ausgestopft, neben all ihren anderen Trophäen ausstellen würden.

Ein leeres Gurkenglas mit trejfener Gelatine stände mit Sicherheit auch schon bereit, um die aus dem Eichhörnlimagen ausgegrabene Mazze als Beweisstück zu konservieren. Wir fürchteten das Schlimmste und waren sicher, dass die Gojim uns ein Leben lang mit einer gravierten Plakette vor dem ausgestopften Opfer brandmarken würden. (...)

In meinem kindlichen Gemüt malte ich mir bereits die ersten antisemitischen Szenen im örtlichen Wirtshaus aus: Die von Chametz gärenden Biergläser, »no a Stange bitte!«, knallen im Ohne-Filter-Rössli-Stumpen-verrauchten Lokal der unterdessen bekannt gewordenen Eichhörnli-Taverne aneinander. Die typische Spitzenblüsli-Serviertochter offeriert augenzwinkernd der halbbesoffenen Gesellschaft eine freie Runde, selbstverständlich nicht uns Juden.

Narren Gleich daneben lauscht der rotwangige Gemeindeschreiber, dessen Aufgabe es ist, die von Mythen bestückten rätoromanischen Annalen auf den letzten Stand zu bringen, dem vor sich hin faselnden Narren, der in grellbunten Farben das uralte Schreckbild des ewigen Juden ausmalt.

Die älteren Jungen aus dem Hotel hatten ganze Arbeit geleistet. Nachdem wir mit ihnen gesprochen hatten, stand für uns fest, dass die Einheimischen, sobald sie von unserem schrecklichen Verbrechen hören würden, unterscheidungslos alle anwesenden Juden des Ritualmords bezichtigt hätten. (...)

Albträume Zum Glück tauchten die herrenlosen Eichhörnchenstapfen auch auf dem später klar markierten und von Albträumen weitgehend befreiten Eichhörnliweg unseres seitdem Club »Met« (hebräisch »Tod«) genannten Hotels »Metropol« immer wieder auf. Wir liebten weiterhin unseren Spaziergang, doch blieben wir noch lange Zeit naiv und waren in den folgenden Jahren ständig auf der Hut vor all den versteckt lauernden Gefahren, trotz des überaus freundlichen und alles andere als antisemitischen Verhaltens der Bündner.

Für die übrigen, meist aus Antwerpen stammenden Gäste in unserem Hotel warfen wir bei jeder unmarkierten Kreuzung einen Haufen Mazzebrösel in den Schnee, sodass sie unseren Spuren folgen konnten, denn man wusste ja nie. Und selbst, nachdem mich meine Eltern beruhigt hatten, als ich viel später den Mut aufbrachte, ihnen von dem unglücklichen Ausgang unserer Eichhörnchenfütterung zu erzählen, plagten mich noch nach Jahrzehnten in aller Einsamkeit Gewissensbisse.

Auszug aus dem Buch: Fischel und Chaye. Szenen aus dem Zürcher Stetl. Philo, Hamburg 2005.