Es ist wohl der Traum eines jeden Antiquitätenhändlers, mindestens einmal im Leben einen außergewöhnlichen Fund zu machen. Einem ungarischen Kunsthändlerpaar unweit vom Balaton ist genau das widerfahren. Allerdings blieb die Erfüllung dieses Traumes den Eheleuten lange verborgen.

Vor mehr als zehn Jahren erwarben die Galeristin und Kunstexpertin Szandra Katona und ihr Mann Tamás Tálosi von einer Frau mehrere antike Möbel. Die Verkäuferin habe unbedingt gewollt, dass sie auch eine ziemlich abgenutzte Geige mitnehmen, als Geschenk, so erzählen sie. Die beiden waren jedoch nicht sonderlich interessiert, da sie sich mit Musikinstrumenten nicht auskennen, ließen sich schließlich aber doch überreden. Sie legten die Geige in die Schublade einer der Kommoden, die zum Konvolut gehörte – ein eher unscheinbares Biedermeierstück. Das Möbel wurde abgestellt, und der Inhalt der Schublade geriet bald in Vergessenheit.

Anfang 2020 sollte die Kommode endlich restauriert werden, und so kam die Geige wieder zum Vorschein. Das Ehepaar schenkte sie daraufhin einem befreundeten Musiker. Dieser besaitete das Instrument, probierte es aus – und brachte es zurück. Diese Geige habe den kräftigen, tiefen Klang einer Konzertvioline, sagte er und fügte bescheiden hinzu, dass sie für sein Können viel zu gut sei und er sie lieber zurückgeben wolle. Er sagte Katona und Tálosi aber auch, dass etwas im Inneren des Instruments raschle, und empfahl, die Geige unbedingt von einem erfahrenen Fachmann restaurieren zu lassen.

Der Luthier war schnell gefunden. Tamás Szabó nahm die Geige in die Hand und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie schien von Meisterhand mit viel Geschick und Liebe gebaut worden zu sein, aber er verstand nicht, warum ungewöhnlich minderwertiges Material zum Bau verwendet worden war. Neugierig machte er sich an die Arbeit.

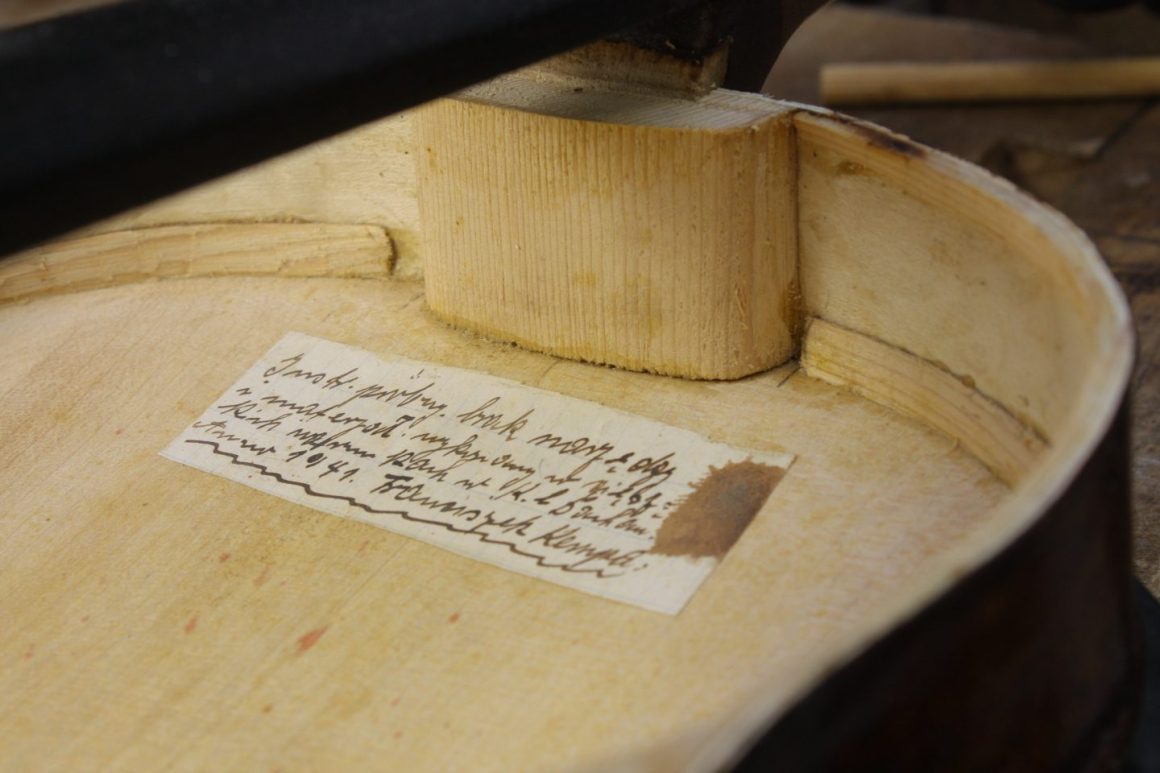

»Gebaut von Franz Kempa 1941 im K.L. Dachau«

Wenige Tage später rief der Geigenbauer das Ehepaar an und fragte, ob sie wüssten, was auf dem sogenannten Zettel im Korpus der Geige zu lesen stehe, den man sieht, wenn man durch das F-Loch schaue. Sie verneinten. »Gebaut von Franz Kempa 1941«, las er ihnen vor. »Und dann ist da noch die letzte Zeile …«, sagte der Geigenbauer mit aufgeregter Stimme: »im K.L. Dachau« – Konzentrationslager Dachau.

Als er die Geige vorsichtig auseinander montierte, fand er im Inneren auch noch eine versteckte handschriftliche Botschaft in schlesischem Dialekt von Kempa. Darin entschuldigte sich dieser für die anspruchslose Qualität seiner Arbeit: »Instrument hergestellt ohne Werkzeug unter harschen Bedingungen im K.L. Dachau, Anno 1941. Frantiszek Kempa«, so steht es auf dem kleinen weißen Papier, das aufs Holz geklebt ist.

»Noch heute erschauere ich, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Ich spürte, wie der Holocaust mit all seinem Grauen durch mich hindurchzog«, sagt die nichtjüdische Galeristin sichtlich bewegt. Die Geige sei in einer Zeit entstanden, in der Hoffnung das einzige Mittel zum Überleben gewesen sei. So taufte Katona den Zufallsfund voller Ehrfurcht »Geige der Hoffnung«. Sie stelle sich manchmal vor, wie dieses Meisterstück mit seiner unglaublichen Geschichte aus dem Lager gebracht, über die Jahrzehnte von Hand zu Hand weitergegeben, verkauft, vielleicht vererbt wurde, um schließlich bei ihr zu landen.

»Instrument hergestellt ohne Werkzeug unter harschen Bedingungen im K.L. Dachau.«

Leider sei die ehemalige Besitzerin der antiken Möbel, die ihnen die Geige unbedingt schenken wollte, nicht mehr auffindbar, und so bleibt es der Fantasie überlassen, wie das Streichinstrument aus dem deutschen Vernichtungslager nahe München nach Ungarn gelangte.

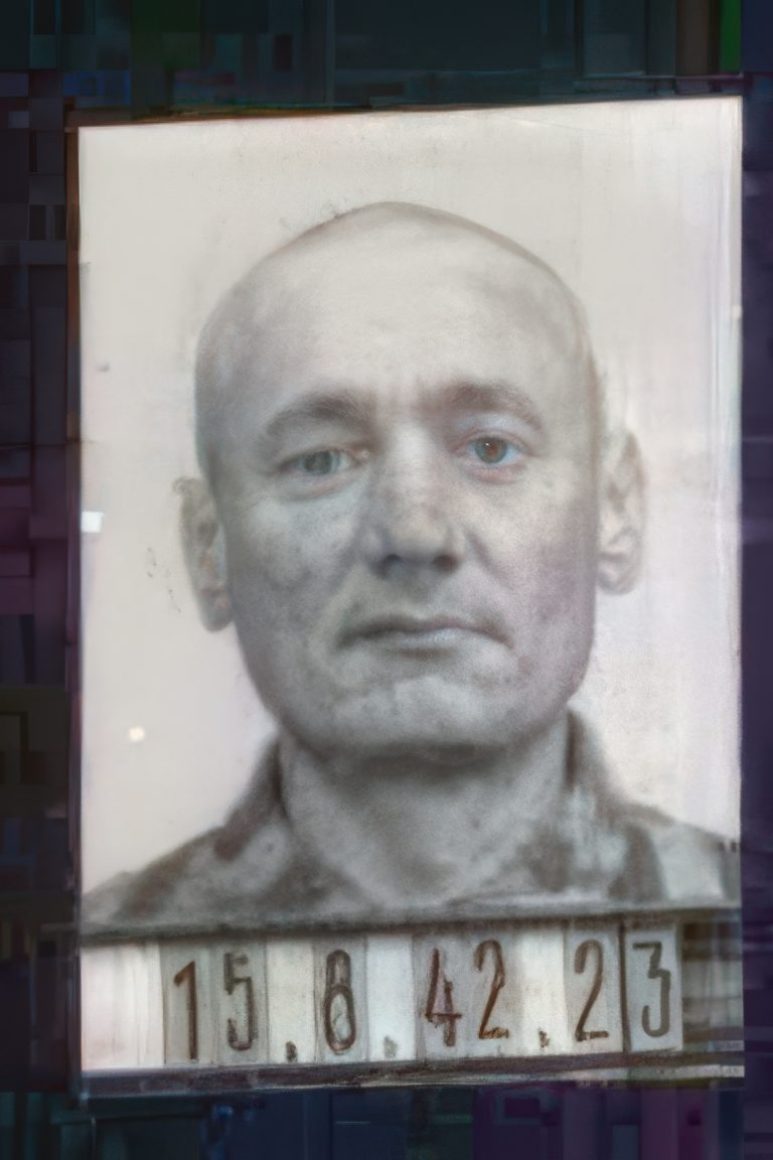

Die Kunsthändlerin sah es als ihre Pflicht an, sich um die Provenienz zu kümmern. Gewissenhafte Nachforschungen begannen. Unter anderem nahm sie Kontakt mit den Arolsen Archives und der Gedenkstätte Dachau auf und erfuhr so, dass tatsächlich ein polnischer Häftling namens Franz Kempa, geboren 1900, wohnhaft in Dąbrówka KoŚcielna (deutsch: Eichkirch), dort eingesperrt gewesen war. Zeitweise war er auch im Lager Sachsenhausen gefangen gehalten worden. Kempa war gelernter Geigenbauer, hatte sein Handwerk in Berlin erlernt und später in einer Werkstatt in der polnischen Kleinstadt Lubin gearbeitet. Auch ein Foto von ihm und verschiedene Dokumente wurden in Archiven gefunden. Er überlebte und wurde von der US-Armee befreit. Kempa heiratete später, blieb aber kinderlos und starb 1957.

Womöglich eine Auftragsarbeit

Es scheint kaum vorstellbar, dass es in einem Konzentrationslager möglich gewesen wäre, ein solches Meisterstück heimlich herzustellen. Es war einfach zu groß und zu zerbrechlich, um es zu verheimlichen. Die dazu benötigten Werkzeuge, Materialien und Saiten wären weder zu beschaffen noch zu verstecken gewesen. Die wahrscheinlichste Annahme ist, dass ein Aufseher, möglicherweise ein ranghoher SS-Offizier, Kempa beauftragt hatte, die Violine für ihn in der spärlich ausgestatteten Tischlerwerkstatt des Todeslagers zu bauen.

Womöglich hat dies Kempa das Leben gerettet. Was für ein Mensch muss der Auftraggeber gewesen sein, der Musikliebhaber und zugleich Massenmörder war? Vielleicht war die Violine als Geschenk gedacht und gelangte so aus dem Lager? Der monströse Gedanke, dass sie für einen der Hauptorganisatoren der Schoa, Reinhard Heydrich, bestimmt war, der als leidenschaftlicher Geigenspieler galt, konnte nicht bestätigt werden.

Nachdem das Ehepaar so viel wie möglich über die »Geige der Hoffnung« erfahren hat, steht sie nun zum Verkauf. Ihr materieller Wert sei kaum zu bestimmen, sagt Katona, denn der Wert dieser Geige sei historisch und emotional. Zwar seien bereits Instrumente gehandelt worden, die in sogenannten Lagerkapellen gespielt wurden, aber noch keines, das nachweislich in einem Konzentrationslager entstanden sei. Wichtig sei ihr vor allem, dass das historische Objekt, das derzeit sicher in einem Tresor aufbewahrt wird, in gute Hände gelange. Am liebsten würde sie es einem Museum anvertrauen. Es gehe ihr »weniger ums Geld als darum, es an einen Ort zu bringen, an dem es möglichst viele Menschen sehen und wertschätzen können«.