Elana Frank kennt keine falsche Scham, wenn sie über ihre Leidensgeschichte spricht. »Schwanger zu werden, ist kein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit«, sagt sie. »Unfruchtbarkeit wird immer ein Teil von einem bleiben.«

Frank, Ende 30, beschreibt sich selbst als modern orthodox. Sie hat glänzendes braunes Haar, lachende Augen, und die Worte fließen aus ihrem Mund, weich, mühelos und ohne Stocken. Sie wurde in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geboren, hat in Maryland, New York und New Jersey studiert, gelebt, gearbeitet. Vor neun Jahren machte sie mit ihrem Mann Alija.

medikamente In Israel wollte das Paar eine Familie gründen, zunächst ohne Erfolg. Frank konsultierte mehrere Ärzte, nahm über Jahre Medikamente. Nach vier Behandlungen zur In-vitro-Fertilisation (IVF) – einer Methode zur künstlichen Befruchtung, bei der einer Frau reife Eizellen entnommen, mit dem Samen des Partners befruchtet und anschließend wieder in die Gebärmutter eingesetzt werden – wurde sie schließlich schwanger. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern, vier und sechs Jahre alt. Ein drittes Mal hat die Behandlung nicht funktioniert. Mittlerweile lebt das Paar wieder in den USA und will noch ein Kind adoptieren.

»Bis heute fühle ich mich an jedem Pessachfest in der Synagoge, bei jedem Gebet zu Rosch Haschana, bei jedem Besuch in der Mikwe daran erinnert, dass mein Körper nicht richtig funktioniert.« Eine Leidensgeschichte, die Frank mit vielen Frauen, vor allem mit vielen jüdischen Frauen teilt. Jede sechste jüdische Amerikanerin hat Probleme, schwanger zu werden. Deshalb rief Frank vor knapp zwei Jahren die Jewish Fertility Foundation (JFF) in Atlanta ins Leben.

Die Stiftung, die zu den ersten ihrer Art in den USA gehört, verfolgt drei Ziele: Sie leistet finanzielle Hilfe für Paare, die sich die teuren IVF-Behandlungen – Durchschnittskosten: 20.000 Dollar – nicht leisten können. Sie bietet ferner Beratung durch Experten über verschiedene Therapiemöglichkeiten sowie emotionale Unterstützung in Form von Selbsthilfegruppen für jüdische Frauen und, zumindest theoretisch, auch für Männer an. »Aber die Männer kommen fast nie«, sagt Frank.

mikwaot Außerdem schult die Stiftung Rabbiner und Mitarbeiterinnen der Mikwaot für den Umgang mit Frauen, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden oder sich einer belastenden Fruchtbarkeitsbehandlung wie IVF unterziehen. »Jüdische Frauen fühlen sich mit dem Problem häufig alleingelassen, abgekoppelt von Informationen und abgekoppelt von der jüdischen Gemeinschaft«, sagt Frank.

Auch will die Stiftung nichtjüdische Ärzte und Therapeuten für jüdische, insbesondere orthodoxe Patienten sensibilisieren, angefangen bei ganz einfachen Dingen. »Sie sollten zum Beispiel davon Abstand nehmen, streng religiösen Juden die Hand zu reichen«, sagt Frank. »Oder den Mann während der Behandlung aufzufordern, seine Frau in den Arm zu nehmen.«

Kinderlosigkeit ist besonders für Juden ein altes und sehr existenzielles Problem. »Seid fruchtbar und mehret euch«, lautet das erste Gebot der biblischen Schöpfungsgeschichte. In der Tora ist das Leiden am Ausbleiben von Kindern denn auch ein zentrales Thema. Schließlich wurde die Entstehung des jüdischen Volkes überhaupt erst möglich, als die Erzmutter Sara im hohen Alter von 90 Jahren schwanger wurde.

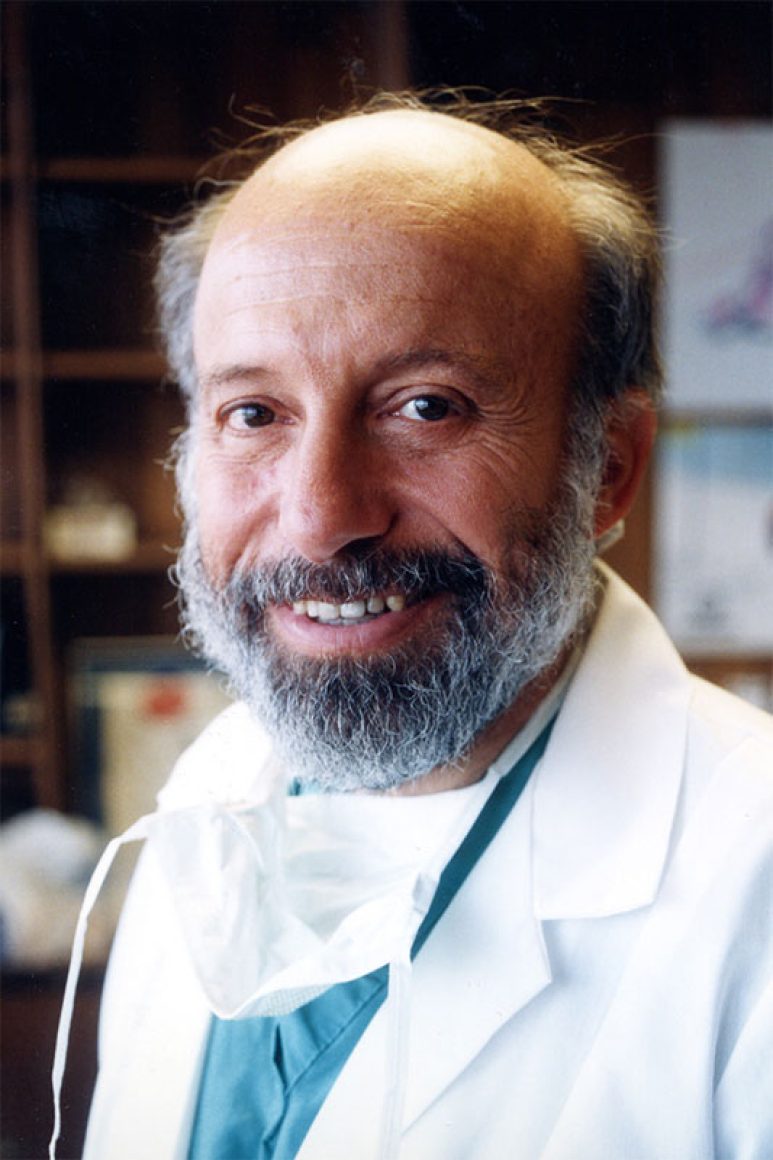

praxis Doktor Sherman Silber behandelt in seiner Praxis in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri Patienten aus Nord- und Südamerika, aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien; Christen, Muslime und Juden. Der renommierte Reproduktionsmediziner reist mehrfach im Jahr nach Israel; dort leben seine Kinder, dort arbeitet er mit führenden Kliniken zusammen.

»Viele meiner Patientinnen, jüdische und nichtjüdische, haben sich erst später im Leben, ab Ende 30 oder Anfang 40, entschieden, Kinder zu bekommen«, sagt er. Sie wollten zuerst ihre Karriere auf den Weg bringen und den passenden Partner finden. Doch mit Mitte 40 liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Frau, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, bei unter drei Prozent.

Bei orthodoxen und vor allem ultraorthodoxen Patientinnen sei die Lage anders, sagt Silber: »Sie heiraten jung. Wenn sie mit 25 noch keinen Mann und keine Kinder haben, werden sie in ihren Gemeinschaften häufig ausgegrenzt, manchmal sogar geächtet.« Unfruchtbare Patienten seien meistens gestresster als Patienten mit Krebs oder anderen lebensbedrohlichen Krankheiten, fügt der Arzt hinzu. »Und orthodoxe Jüdinnen sind diejenigen mit der größten Angst.«

stigma Überraschend sei das nicht, sagt Silber. »Schließlich kreist ihre gesamte Existenz darum, möglichst viele Kinder zu bekommen.« Elana Frank kann das aus ihrer Arbeit bestätigen: »In den streng orthodoxen Gemeinden ist das Thema Unfruchtbarkeit mit einem sehr viel stärkeren Druck und einem größeren Stigma verbunden als zum Beispiel im Reformjudentum.«

Silber bietet in seiner Praxis das gesamte Spektrum der Infertilitätsbehandlungen, von minimalinvasiven Eingriffen beim Mann über die Gabe von Medikamenten, die bei der Frau den Eisprung auslösen, intrauteriner Insemination (IUI), also Samenübertragung direkt in die Gebärmutter, bis hin zu In-vitro-Fertilisation sowie einer Eizell-, Sperma- und Embryonenspende.

Halacha Anders als in Deutschland sind Eizell- und Embryonenspenden in den USA gesetzlich erlaubt. Allerdings: Nicht alle Reproduktionstechnologien lassen sich ohne Weiteres mit der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, vereinbaren.

Ganz praktisch stellt sich zum Beispiel die Frage: Was geschieht, wenn der ideale Tag zur Entnahme reifer Eizellen ausgerechnet auf einen Schabbat fällt? Darf der Eingriff dann vollzogen werden? Und: Darf ein orthodoxer Jude dann am Schabbat mit dem Auto in die Klinik fahren? »Wenn Schabbes genau der Tag ist, an dem man die besten Eizellen der Frau bekommen kann, dann ist das Leben, das aus dem Eingriff entstehen kann, ganz klar das höhere Gut«, betont Silber. »So wie der Wert des Lebens immer die Gebote des Schabbats überlagert.«

Zwar müssen die behandelnden Ärzte selbst nicht notwendigerweise Juden sein, doch ist es häufig üblich, dass Rabbiner bei reproduktionsmedizinischen Eingriffen an jüdischen Patientinnen, wie zum Beispiel IVF, anwesend sind.

rechtslage Besonders kompliziert ist die Rechtslage bei einer Eizell- und Embryonenspende oder einer Leihmutterschaft. Grundsätzlich steht das orthodoxe Judentum sowohl der Eizell- als auch der Samenspende skeptisch gegenüber. Doch wenn es keinen anderen Weg gegen die Unfruchtbarkeit gebe, gelte auch in dieser Frage: »Das Wichtigste ist, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen«, sagt Silber.

Doch mit den neuen Techniken in der Reproduktionsmedizin sind auch neue und vielfältige Formen und Definitionen der Elternschaft entstanden. Und diese werfen die im Judentum zentrale Frage nach der Abstammungslinie auf. Nach der Halacha sind Juden die, die eine jüdische Mutter haben. Doch wer gilt als Mutter?

Es gibt die genetische Mutter, von der die Eizelle stammt, die biologische Mutter, die das Kind austrägt, und schließlich die soziale Mutter, die das Kind aufzieht. Manchmal sind alle Rollen in einer Person vereint, manchmal verteilt auf drei verschiedene Personen.

eizellen Orthodoxe Rabbiner haben lange und ausgiebig über diese Frage debattiert. Die seit einiger Zeit vorherrschende Meinung der halachischen Autoritäten lautet: Die Mutter ist diejenige, die das Kind austrägt und zur Welt bringt, egal ob die Eizelle von einer jüdischen oder nichtjüdischen Frau stammt. »Einige Rabbiner in Israel meinen sogar, dass Eizellen nichtjüdischer Spenderinnen vorzuziehen seien«, sagt Silber, vor allem wegen der Gefahr eines unbeabsichtigten Inzests und der Zeugung von sogenannten Mamserim, den Nachkommen aus einer verbotenen Beziehung.

Eine andere Frage, die in christlich geprägten Kulturkreisen aus ethischen Gründen umstritten ist, spielt im Judentum indes kaum eine Rolle: was nämlich nach einer IVF-Behandlung mit den überschüssigen befruchteten Eizellen geschieht. »Die Halacha sagt, dass ein Embryo erst sechs Wochen nach seiner Entstehung eine Seele bekommt«, sagt Silber. Viele jüdische Patientinnen lassen die überzähligen befruchteten Eizellen vernichten oder geben sie zur Embryonenspende frei.

Der weltweite Markt für Eizellen von jüdischen Frauen ist klein, die Nachfrage aber größer als das Angebot – trotz der Empfehlung der Rabbiner, wegen des Risikos einer Blutsverwandtschaft lieber die Eizellen einer nichtjüdischen Spenderin zu wählen. Vor allem in Israel sind Spendereizellen rar. Erst seit 2010 sind Eizellspenden dort erlaubt, doch die Zahl der Spenderinnen liegt im unteren zweistelligen Bereich. Viele Israelis mit unerfülltem Kinderwunsch suchen ihr Glück deshalb in den USA.

Kinderwunsch »A Jewish Blessing« ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Florida und einem globalen Wirkungsfeld. Die Organisation, vor 13 Jahren von zwei ehemaligen Krankenschwestern gegründet, sucht weltweit jüdische Eizellspenderinnen und jüdische Leihmütter – und vermittelt diese dann an Juden mit Kinderwunsch.

Die Haltung der Rabbiner zur Frage der jüdischen oder nichtjüdischen Eizellspende sei nicht einheitlich, sagt Judy Weiss, eine der Gründerinnen von Jewish Blessing. Und sie entspreche auch häufig nicht den Bedürfnissen der Menschen, die ihre Hilfe suchten. »Wenn jüdische Frauen, Männer oder Paare nach einer passenden Eizellspenderin suchen, geht es auch darum, eine Verbindung zu deren genetischer Herkunft zu knüpfen, eine Andockstelle für die eigene Identität zu finden«, sagt sie. »Und häufig ist das die jüdische Abstammungslinie.«

Ihre Kundengruppe sei gemischt, betont sie: Heterosexuelle, Homosexuelle und Transgender, Paare und Singles. Die meisten Eizellspender und Spendensuchenden seien säkulare Juden. Aber sie arbeite auch mit orthodoxen Paaren zusammen, sagt Weiss. »Der gemeinsame Nenner ist, dass alle einen jüdischen Hintergrund haben.«

kosten Die Kosten für eine Eizellspende, vermittelt durch Jewish Blessing, betragen zwischen 10.000 und 15.000 Dollar – das liegt im mittleren Preisspektrum für Eizellspenden in den USA. Es gibt auch kommerzielle Eizellbänke, die wesentlich mehr Geld für jüdische und andere Eizellspenden bestimmter ethnischer Gruppen verlangen. »Aber ich rate dringend davon ab, dort Hilfe zu suchen«, sagt Weiss.

Jewish Blessing unterzieht jede Spenderin einer strengen Prüfung, um sicherzugehen, dass sie jüdischer Herkunft ist. Wenn die Kunden es wünschten, lasse die Organisation die Spenderin vom Beit Din überprüfen, einem orthodoxen Rabbinatsgericht. »Wir passen unseren Auswahlprozess den Wünschen der Spendensucher an«, sagt Weiss.

Jewish Blessing ist eine von vielen Organisationen, mit denen die Jewish Fertility Foundation in Atlanta zusammenarbeitet. Stiftungschefin Elana Frank will Paaren, die Hilfe im Kampf gegen die Unfruchtbarkeit suchen, möglichst viele Optionen, Behandlungsmethoden, Perspektiven, Expertenmeinungen und Erfahrungsberichte vermitteln. »Wir empfehlen kein bestimmtes Vorgehen, aber wir verknüpfen, vernetzen, und wir klären auf«, sagt Frank.

Seit Gründung der Jewish Fertility Foundation vor knapp zwei Jahren wurde ein Kind mithilfe künstlicher Befruchtung geboren. Mehrere Frauen befinden sich derzeit in einem IVF-Behandlungszyklus. »Es ist eine wunderbare Sache, wenn am Ende des Weges ein Baby steht«, sagt Frank. »Aber wir wollen die Paare vor allem durch den Prozess begleiten, und wenn nötig, auch danach.« Schließlich weiß sie aus eigener Erfahrung: Schwangerschaft ist kein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit.