New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg gilt gemeinhin als eher unterkühlter Zeitgenosse. Schon oft ist der 68-Jährige als unsensibel kritisiert worden, weil er Pläne und Programme verkündete wie jemand, der sich kein Jota dafür interessiert, welche konkreten Auswirkungen seine Entscheidungen auf die Bürger der Stadt haben.

»Ich kann einfach nichts Warmes und Sentimentales daran finden, wenn ich den Haushalt zusammenstreichen muss«, verteidigte er sich erst vergangenes Jahr schnippisch dafür, dass er seine gravierenden Mittelkürzungen mit der Empathie eines Buchhalters vorrechnete. Die Kinder, deren Unterricht eingespart wurde, und die Obdachlosen, die keine Notunterkünfte mehr zur Verfügung hatten, schienen ihn nicht für einen Augenblick zu bekümmern.

Offene Arme Umso verblüffter waren viele am Hudson, als Bloomberg Anfang August eine derart leidenschaftliche Rede hielt, dass sie ihn selbst zu Tränen rührte. Anlass war die Freigabe der Denkmalschutzkommission für den Bau des mittlerweile weltbekannten islamischen Gemeindezentrums zwei Straßen von Ground Zero entfernt. »Millionen von Einwanderern«, sagte er vor dem hochsymbolischen Hintergrund der Freiheitsstatue, seien in den vergangenen 250 Jahren nach New York gekommen und wurden immer mit offenen Armen empfangen. Dann musste der Bürgermeister innehalten, um den dicken Kloß in seinem Hals zu schlucken.

Bis heute gelte NYC als die freieste Stadt der Welt. Das sei es, was sie stark mache, und deshalb dürfe es in keinem Viertel der Stadt irgendjemandem verwehrt werden, seinen Glauben auszuüben und nach seiner Fasson glücklich zu werden.

Das Gezänk um die sogenannte Ground-Zero-Moschee hat bei Bloomberg offenbar einen Nerv getroffen. Die Religionsfreiheit, die Toleranz überhaupt, sind Dinge, an die der ehemalige Großunternehmer in seinem Innersten glaubt. Es sind amerikanische und vor allem auch New Yorker Grundwerte, für die geradezustehen er jegliche Zurückhaltung und jedwedes politische Kalkül fallen zu lassen bereit ist.

Die Leidenschaft, mit der Bloomberg die interkonfessionelle Einigkeit zu seiner Sache gemacht hat, seit der Furor um die Ground-Zero-Moschee losgebrochen ist, kommt nicht von ungefähr. Am Tag nach seiner außergewöhnlichen Rede veröffentlichte die New York Times ein Stück, das versuchte zu ergründen, warum ausgerechnet dieses Thema den obersten Stadt-Manager so sehr bewegt.

Identität Der Reporter erinnerte daran, wie Bloombergs Eltern, die Kinder russischer Einwanderer, in ihrer gutbürgerlichen Nachbarschaft von Boston gezwungen waren, ihre jüdische Identität zu verleugnen – wie sie als Juden nicht jedes Haus kaufen konnten, wie sie bestimmte Straßenzüge einfach nicht betreten durften.

Doch Bloomberg war in den vergangenen Wochen nicht der einzige New Yorker, der sich mit den – von einer wachsenden antiislamischen Hysterie bedrängten – amerikanischen Muslimen solidarisierte. In einer Sonntags-Talkshow Ende August trat Rabbinerin Joy Levitt, Leiterin des jüdischen Gemeindezentrums an der 76. Straße, gemeinsam mit Daisy Khan auf, der Frau von Imam Faisal Rauf und Mitinitiatorin des Projekts am Park Place. Die beiden Frauen sind einander bestens bekannt, sie verbindet eine enge Freundschaft.

Mitgefühl Als Daisy Khan die neue Islamophobie in Amerika als eine Art »metastasierten Antisemitismus« bezeichnete, stimmte Levitt ihr emphatisch zu. Ja, das sei alarmierend, was da derzeit zu beobachten sei, Juden sei das nur allzu vertraut. Nach ihrer Ankunft habe es beinahe 200 Jahre gedauert, bis sie in New York eine Synagoge bauen konnten. Deshalb sei die jüdische Gemeinde der Stadt in »der außergewöhnlichen Position, den Muslimen sowohl Mitgefühl als auch Hoffnung zu spenden«. Schließlich seien die Juden nun voll in die Gesellschaft integriert.

Integration Die Kontroverse um die »Moschee« am Ground Zero hat eine enge Affinität zwischen der jüdisch-amerikanischen und der islamisch-amerikanischen Gemeinde zum Vorschein gebracht, die vorher so noch nicht im öffentlichen Bewusstsein war. Den Einwänden der Anti Defamation League gegen den Bau stand eine breite jüdische Sympathie für das Vorhaben gegenüber.

Dem jüdisch-französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy war diese Affinität vor vier Jahren bei seinen Reisen durch Nordamerika aufgefallen. In Dearborn, Michigan, der größten islamischen Gemeinde der USA, hatte er beobachtet, dass die Menschen dem jüdischen Integrationsmodell nacheiferten, »dem unglaublichen Erfolg der Juden in Amerika«. Die Muslime in den USA, schrieb Henri-Lévy, sähen sich in einer Art »mimetischen Rivalität« mit den Juden, sie wünschten sich nichts sehnlicher, als »so glücklich zu sein wie Juden in Amerika«. Die Pläne für das heftig umkämpfte islamische Zentrum am Ground Zero sind das beste Beispiel für diese These. Und die Einrichtung von Rabbi Levitt an der 76. Straße ist das erklärte Vorbild für das Projekt.

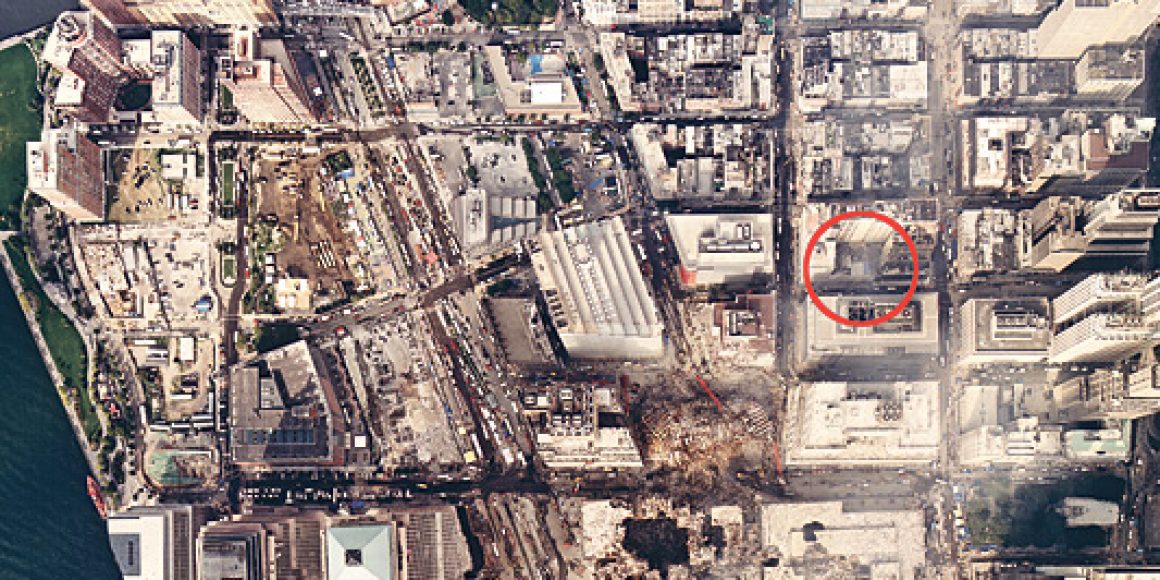

World Trade Center Dort, in dem modernen zehnstöckigen Glasbau, der ein Kongresszentrum, Ausstellungsräume, einen Konzertsaal und Sporteinrichtungen beherbergt, haben die Kinder von Sharif El Gamal schwimmen gelernt. Er sei nicht besonders religiös aufgewachsen, erzählt der 37-jährige Immobilienunternehmer. Seine Familie habe nur die höchsten islamischen Feiertage beachtet. In eine Moschee sei er erstmals in seinem Leben nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegangen. »Ich habe damals in der Umgebung des World Trade Centers gearbeitet und zwei Tage lang freiwillig bei den Bergungsarbeiten geholfen. Ich brauchte einfach einen Platz zum Beten«, sagte er vor Kurzem dem New York Magazine. So kam El Gamal erstmals in die Masijd al-Farah, den Gebetsraum des Imam Faisal Rauf.

Die Masjid al-Farah ist ein schmaler dreistöckiger Bau am West Broadway, etwa einen Kilometer vom Ground Zero entfernt, eingequetscht zwischen dem schicken Bistro Cercle Rouge und einer Cocktailbar. Der Gebetsraum im Erdgeschoss, in dem Imam Rauf seit 27 Jahren predigt, ist höchstens so groß wie ein Wohnzimmer. Wenn zum gerade erst zuende gegangenen Ramadan die Gläubigen nach Feierabend hierherkamen, war er rasch zum Bersten voll. Drei Dutzend Menschen passen hinein, nicht einer mehr.

Für den Immobilienmann Gamal war klar: Es muss ein anderes Gebäude her. »Es gibt viele Muslime downtown, und die Räume, die sie zur Verfügung haben, sind nicht schön und kein Anlass für Stolz.« Sofort kam Gamal deshalb jener Ort in den Sinn, wo seine Tochter schwimmen lernte. So etwas müssten die New Yorker Muslime auch bekommen. Wenn man ihn fragt, warum es denn ein Gebäude so dicht am Ground Zero sein musste, wird Gamal indes schnell ungehalten. »Sie haben offenbar nicht die geringste Ahnung vom New Yorker Immobilienmarkt.« Er habe überall in der Gegend gesucht, nirgendwo wollte ihm jemand zu einem akzeptablen Preis etwas verkaufen. Als er dann das Haus am Park Place fand, gab es kein Zögern. »Ich habe überhaupt nicht an die Lage gedacht, nicht eine Sekunde lang.«

Billigkaufhaus Lange Zeit war auch genau die kein Thema. Der Park Place ist eine typische Seitenstraße im unteren Teil von Manhattan. Viele der alten Gebäude sind heruntergekom- men oder stehen leer. Ramschläden, düstere Kneipen und Stripteasebars haben sich hier breitgemacht. Dass in das alte Billigkaufhaus in der Nummer 45-51, an dessen Fassade der Putz bröckelt und dessen Fenster vernagelt sind, eine islamische Gemeinde eingezogen ist, hatte monatelang überhaupt niemand registriert.

Dabei betet die Gemeinde hier im Tiefparterre seit dem Sommer vergangenen Jahres. Gabriella, eine junge Afro-Amerikanerin, die seit Jahren im Bezirk arbeitet und sich jeden Tag im »Amish Market« ihr Sandwich holt, ist überrascht, als man sie darauf anspricht. Im quirligen Viertel war ihr nicht aufgefallen, dass sich zur Mittagszeit ein paar Dutzend Muslime vor einem der maroden Gebäude treffen, um zu beten. »Lasst sie doch«, sagt Gabriella, die vor neun Jahren nur wenige Hundert Meter von hier entfernt in ihrem Büro saß und die Türme des World Trade Centers explodieren sah. »Es gibt doch ohnehin zu viel Rassismus.« Wer Angst vor Muslimen habe, findet Gabriella, der dürfe eben nicht in Manhattan leben.

Toleranz Das sieht auch der Bürgermeister so. Vergangene Woche lud Bloomberg deshalb demonstrativ Vertreter der beinahe eine Million Menschen zählenden islamischen Gemeinde von New York in seinen Amtssitz auf der Upper East Side ein, um gemeinsam mit ihnen zum Sonnenuntergang, wie im Ramadan üblich, das Brot zu brechen. Und wieder predigte er seine Botschaft der Toleranz und Verständigung über Glaubensgrenzen hinweg. »Wenn Jude zu sein bedeutet, aus ganzem Herzen zu sagen: Höre, oh Israel, der Gott unser Herr ist Eins, dann bin ich heute ein Jude und werde immer einer sein.

Wenn Christ zu sein bedeutet, den Herrgott aus meinem ganzen Herzen zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, dann bin ich nicht nur heute Christ, sondern werde immer einer sein. In diesem Geist erkläre ich, dass wir New Yorker sowohl Christen als auch Juden und Muslime sind und immer sein werden.« Überhaupt seien sie doch alle vor allem eines: Amerikaner.