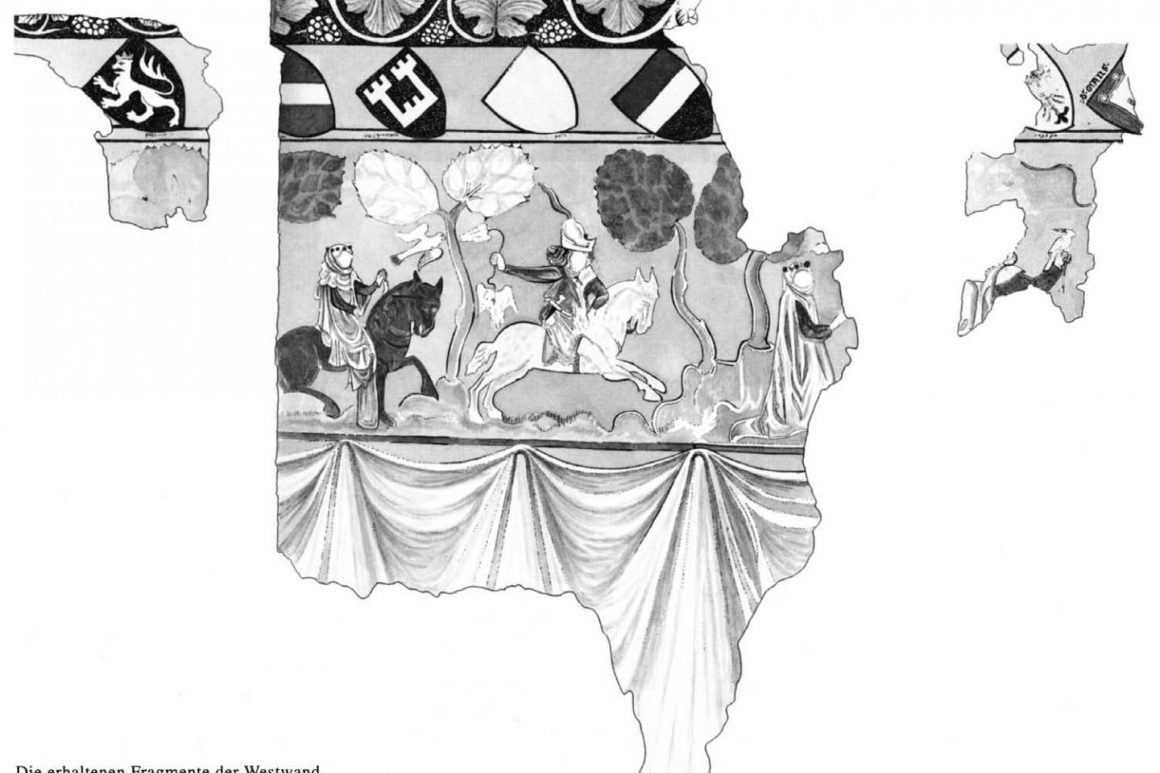

Bei der Sanierung einer städtischen Liegenschaft werden 1996 im Haus Brunngasse 8 mitten in der Zürcher Altstadt wertvolle Wandmalereien freigelegt. Im 76 Quadratmeter großen Raum entdecken Archäologen Wappen von zum Teil bedeutenden Adelsgeschlechtern aus dem damaligen Deutschen Reich sowie Wandmalereien mit verschiedenen mittelalterlichen Szenen.

Beim genauen Hinschauen zeigt sich: Die Wappen sind hebräisch beschriftet. »Durch chemisch-physikalische Untersuchungen konnten wir feststellen, dass die Schrift als Teil der Vorzeichnung der Wappen und der Malereien angebracht wurde«, sagt Dölf Wild, langjähriger Leiter der Zürcher Stadtarchäologie, der die Entdeckung von Anfang an begleitet. Die Malereien werden auf die Zeit um 1330 datiert. Ein Verein möchte die jüdische Geschichte, die sich dahinter verbirgt, jetzt sichtbar machen.

Adlige Nicht nur in Fachkreisen galt die Entdeckung als kleine Sensation. Denn die Szenen, die hier zu sehen sind, haben einen direkten Bezug zur »Manessischen Liederhandschrift«, der bedeutendsten ihrer Art im gesamten Mittelalter. Unter anderem sind Motive aus den Werken des Dichters Neidhart von Reuental (nach 1170 – um 1240) zu sehen, der als einer der wichtigsten Dichter dieser Zeit gilt. Dabei geht es häufig um Auseinandersetzungen zwischen Adligen und Bauern, die oft als Dummköpfe dargestellt werden.

Ein solches Motiv ist auch in der Zürcher Brunngasse zu finden. Da stellt sich die Frage: Was – außer der hebräischen Schrift – ist an diesem spektakulären Fund jüdisch?

Die Familie, die in dem Haus wohnte, spielte im jüdischen Zürich eine wichtige Rolle.

»Die Motive sind absolut nicht jüdisch«, sagt Wild. Man vermute, dass sich die Auftraggeber dieser Malereien, die jüdischen Besitzer des Hauses, als Repräsentanten der Zürcher Oberschicht darstellen wollten, etwa bei Besuchen von Schuldnern, mit denen die Familie Geldgeschäfte machte.

Besitzer Dass die jüdischen Besitzer die Wohnung von verschuldeten Christen übernommen hätten, ohne zu wissen, welche Bedeutung die Wappen haben, und die hebräische Schrift als eine Art »Spick« nachträglich auf die Wand gemalt hätten, sei ein anfängliches Fehlurteil der Forscher gewesen. Es habe jedoch klar widerlegt werden können, sagt Wild und fügt hinzu: »Vermutlich haben sich hier auch regelmäßig die Mitglieder der damaligen jüdischen Gemeinde von Zürich versammelt.«

Denn die Familie, die hier wohnte, spielte im jüdischen Zürich eine offensichtlich prominente Rolle: So ist ein Vertrag aus dem Jahr 1332 überliefert, der zwischen den Juden Moysse (Moses) und Gumprecht – Söhne einer Frau namens Minne – und dem adligen Nachbarn Johann Meis geschlossen wurde. Darin geht es um einen Zaun, den die jüdische Familie zwischen ihrem Haus und dem Garten der Familie Meis errichtet hatte.

Jene Frau Minne und ihre Söhne haben in der jüdischen Geschichte Zürichs noch weitere Spuren hinterlassen. So treten sie 1329 zusammen mit »dem Juden Susman« als Kreditgeber für den Grafen Johann von Habsburg-Laufenburg auf. Die 950 Mark Silber, die sie ihm leihen, waren damals sehr viel Geld. »Sowohl der Name als auch der gesellschaftliche Stand des Geschäftspartners und die hohe Summe zeigt die Bedeutung der Familie«, sagt Wild.

Rabbiner Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei Minnes Sohn Moses um den Gelehrten Rabbi Mosche ben Menachem, der es auch über Zürich hinaus zu großer Bekanntheit gebracht hat. Für 1347 wird in den Schriften ein »Schulmeister« Moses erwähnt. Auf ihn führt man den Zürcher Semak zurück, einen Kommentarband zu einem jüdischen Gesetzeswerk, der weite Verbreitung fand.

Die Initianten sind überzeugt, dass sie eine spannende Geschichte erzählen und verschiedene Exponate zeigen können.

Das Original des Semak – eine Abkürzung für »Sefer Mizwot Katan« – gilt als verloren, doch die älteste erhaltene Abschrift stammt aus dem Jahr 1343. Anfang der 80er-Jahre wurde die bisher letzte Ausgabe in Jerusalem neu gedruckt.

Auch wenn Minne, Moysse, Gumprecht und ihre Familien innerhalb der Stadtgesellschaft recht weit oben standen, unterscheidet sich ihr weiteres Schicksal nicht von dem anderer Juden jener Zeit: Die meisten jüdischen Familien der Limmatstadt wurden am 23. Februar 1349 unter dem Vorwurf, die Brunnen vergiftet und damit die Pest ausgelöst zu haben, verbrannt. Auch die Bewohner der Brunngasse 8 kommen ums Leben.

partner Die spannende, aber auch tragische Geschichte der Zürcher Juden jener Zeit will der Verein Brunngasse 8, der vor einigen Monaten gegründet wurde, demnächst am »Originalschauplatz« erzählen. Vereinspräsident Ron Epstein sagt: »Erfreulicherweise bekennt sich die Stadt Zürich zu ihrer jüdischen Geschichte, auch zu den dunklen Seiten.«

Die Stadt und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) sind bei diesem Projekt Partner. Entstehen soll ein kleines Museum, das »diesen Schnittpunkt Zürcher jüdischer Geschichte« aufleben lässt, so Epstein.

Stadtparlament Im Kulturleitbild Zürichs für die Jahre 2020 bis 2023 ist deshalb das geplante »Kleinmuseum Brunngasse 8« enthalten. Den entsprechenden Beitrag von 25.000 Franken muss das Stadtparlament noch bewilligen. Erleichtert wurde das Ganze auch deshalb, weil sich das Haus seit Langem im Besitz der Stadt befindet.

Die meisten jüdischen Familien der Limmatstadt wurden 1349 unter dem Vorwurf, die Brunnen vergiftet und damit die Pest ausgelöst zu haben, verbrannt.

Auch wenn es an der Brunngasse nur wenig Platz gibt, sind die Initianten überzeugt, dass sie eine spannende Geschichte erzählen und verschiedene Exponate zeigen können: »zum Beispiel die Familiensiegel und verschiedene Urkunden«, so Epstein.

Auch was die Besucherzahlen betrifft, ist man optimistisch. Obwohl bisher in keiner Weise dafür geworben wurde, kamen in den vergangenen Jahren jeweils rund 1800 Interessierte, um die Malereien zu besichtigen. »Da sehen wir für ein kleines Stadtmuseum durchaus erfreuliche Perspektiven und eine wichtige Aufgabe«, so Epstein.